Hat man erst mal eine Spur, lässt sie sich leicht verfolgen: Nachdem wir die Nr. 48 und 49 in der Lützowstraße als jüdisches Altersheim identifiziert hatten (JueLe vom 8. Mai 2022), lag es nahe zu fragen, was denn hier vorher war und was aus dem Haus geworden ist, nachdem die Einwohner vertrieben worden waren – und die noch wichtigere Frage: Was eigentlich aus den Einwohnern geworden ist. Für die erste Frage haben wir die Bauakten zu Rate gezogen, für die Fragen zweit und drei haben wir den Kontakt zum Archiv der Jüdischen Gemeinde, dem Centrum Judaicum in der Oranienburger Straße gesucht.

Die Bauakten Lützowstrasse 48 und 49

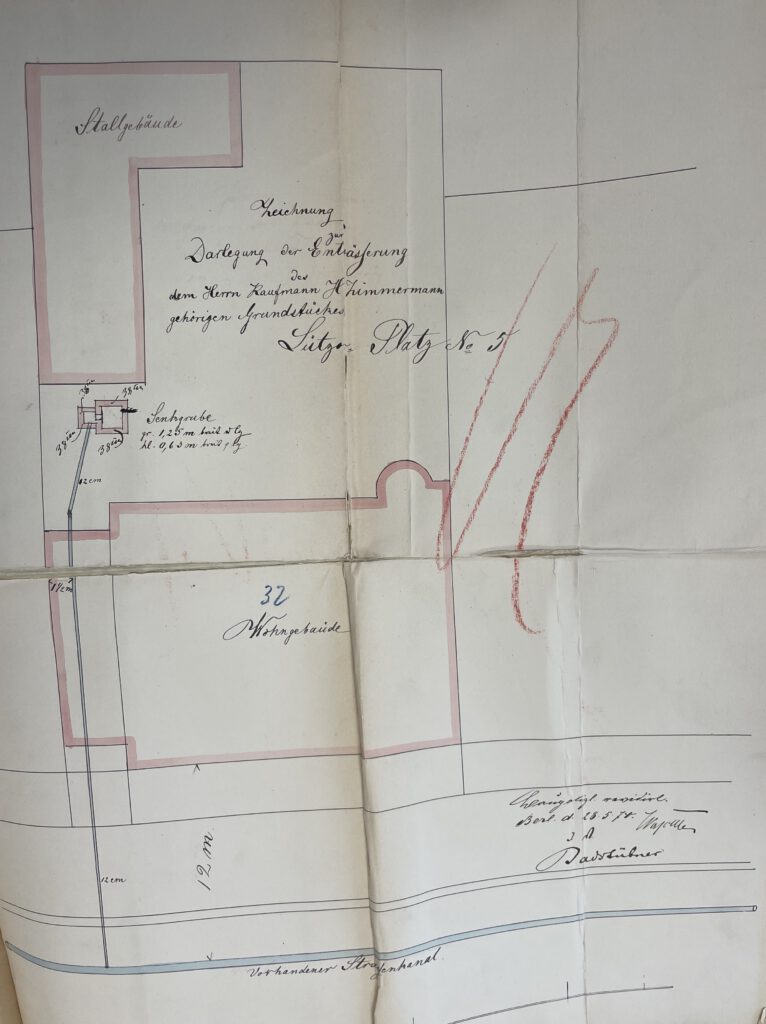

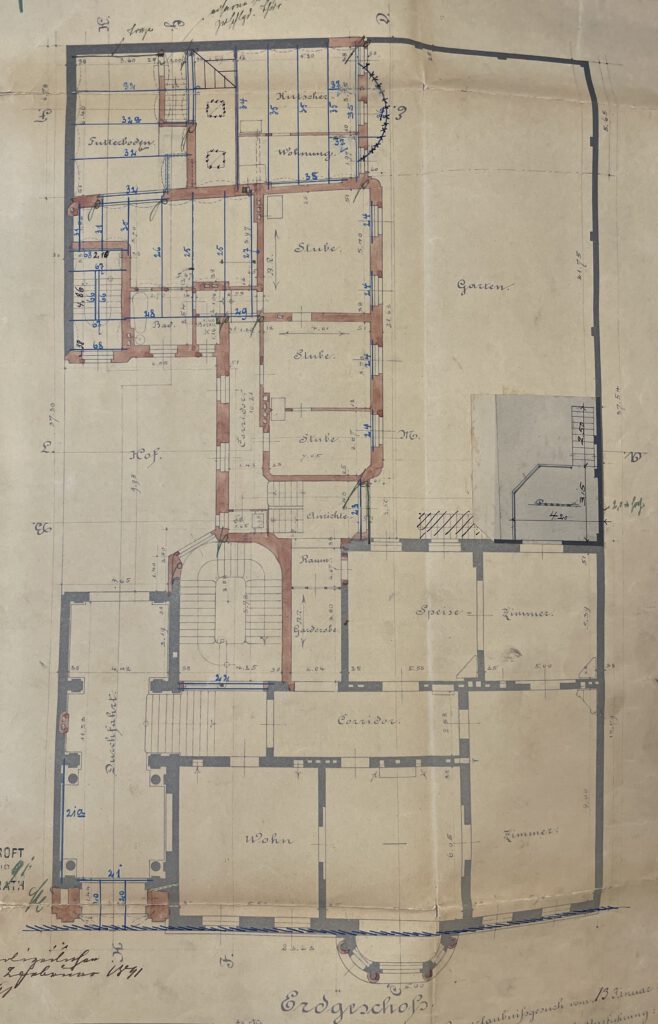

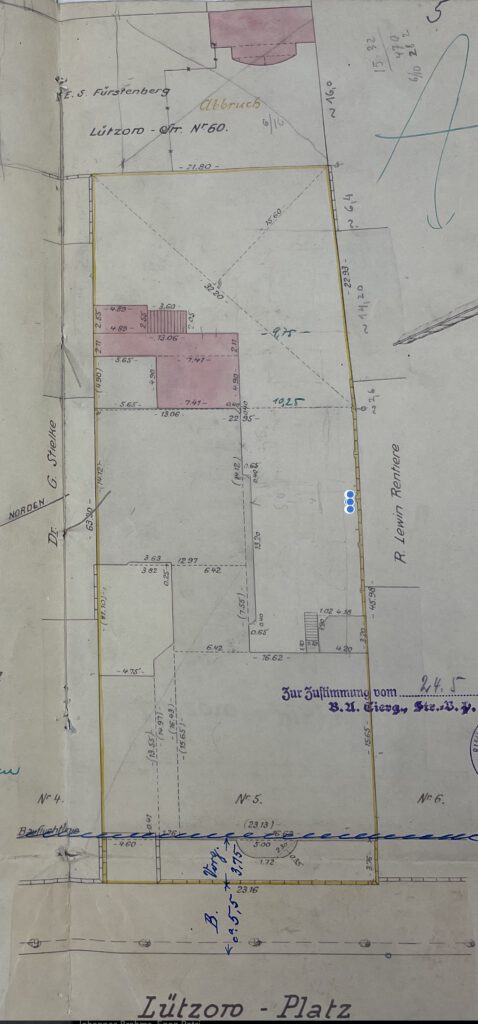

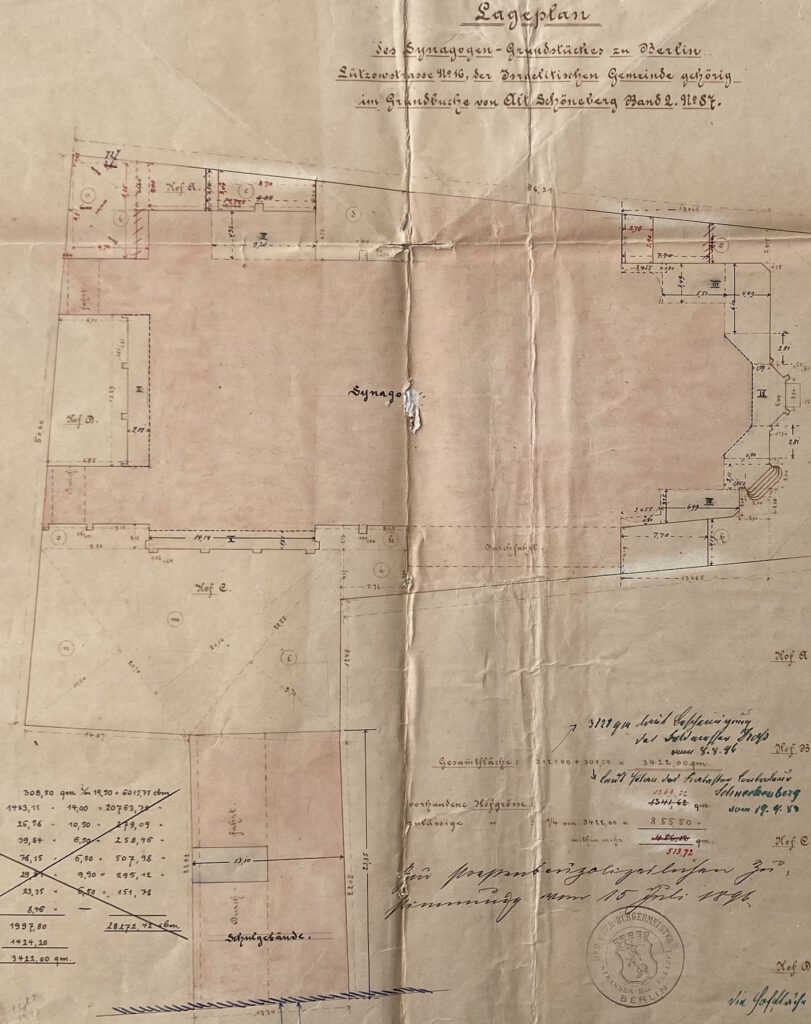

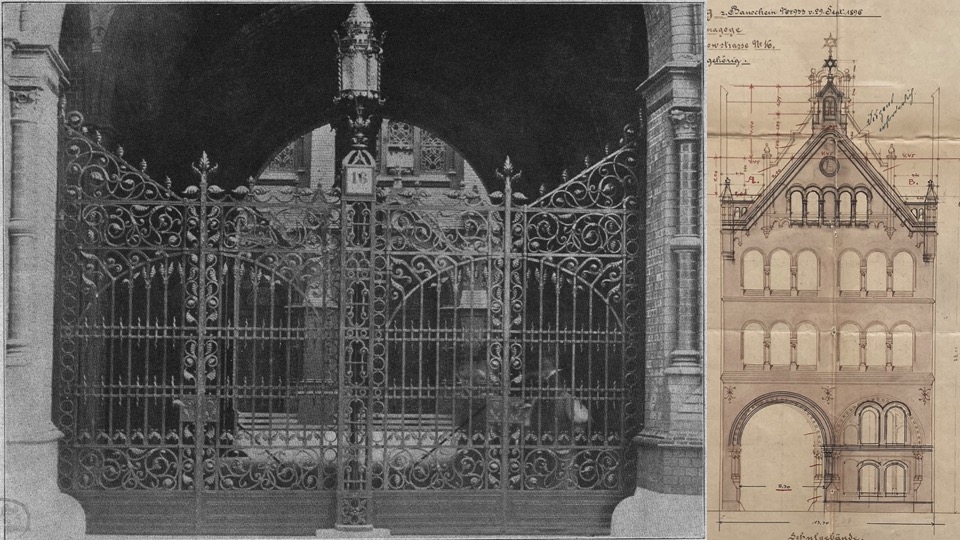

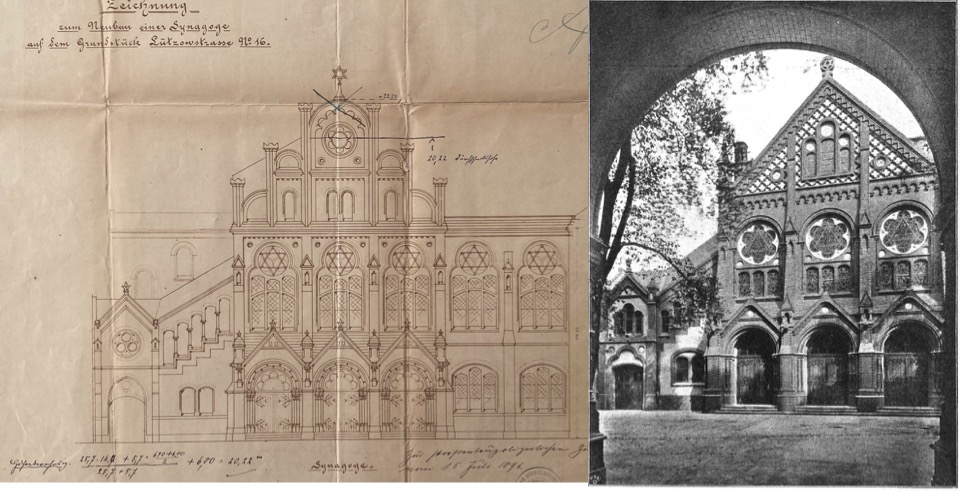

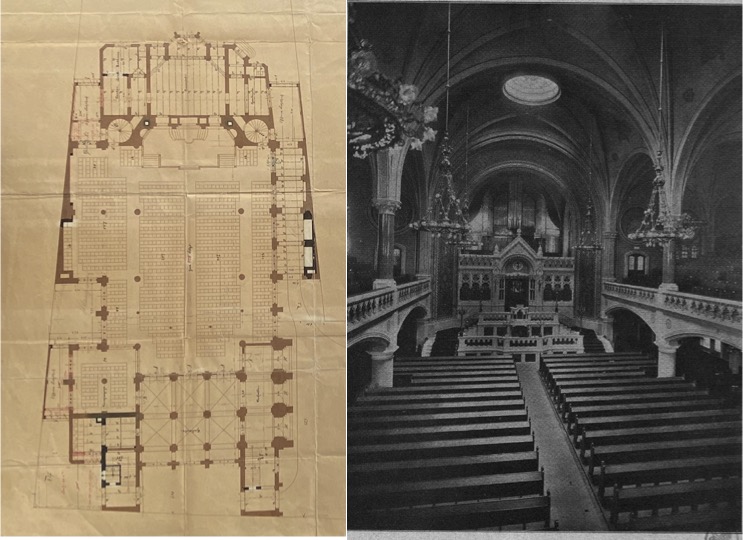

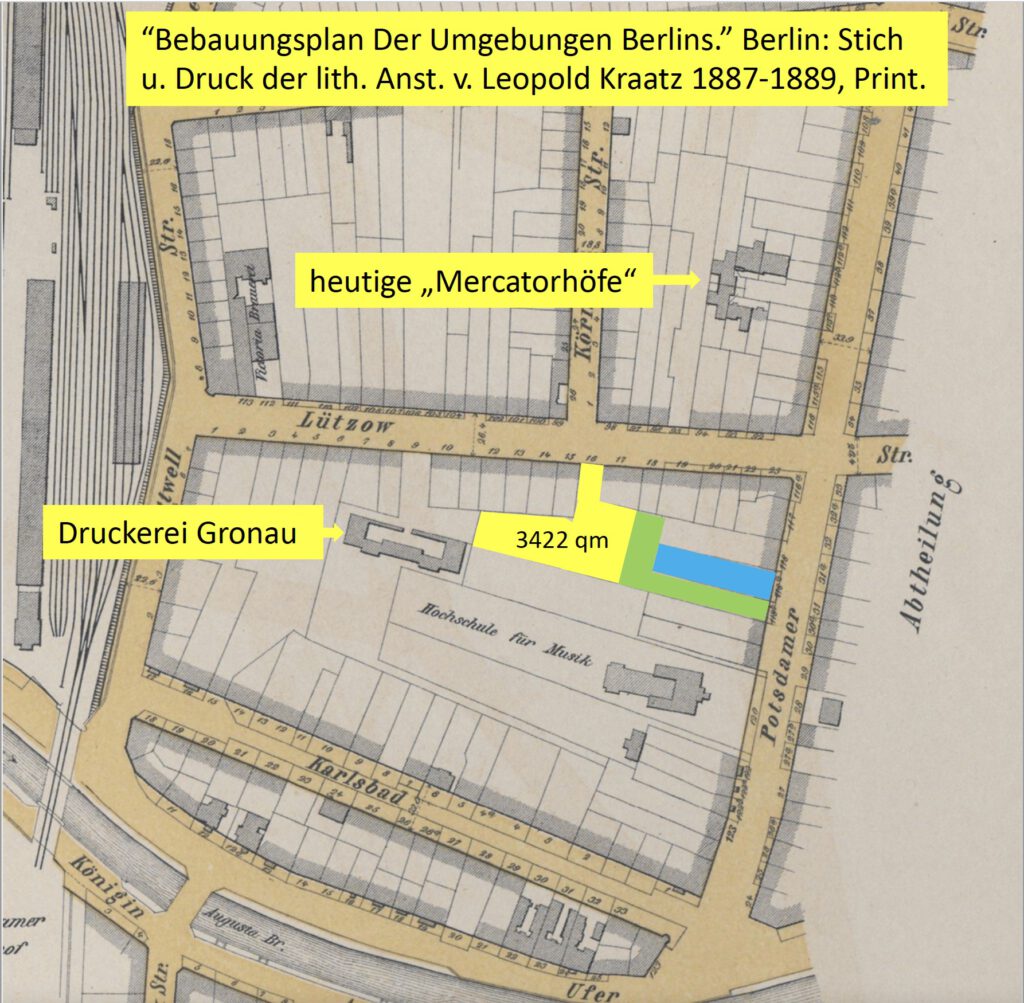

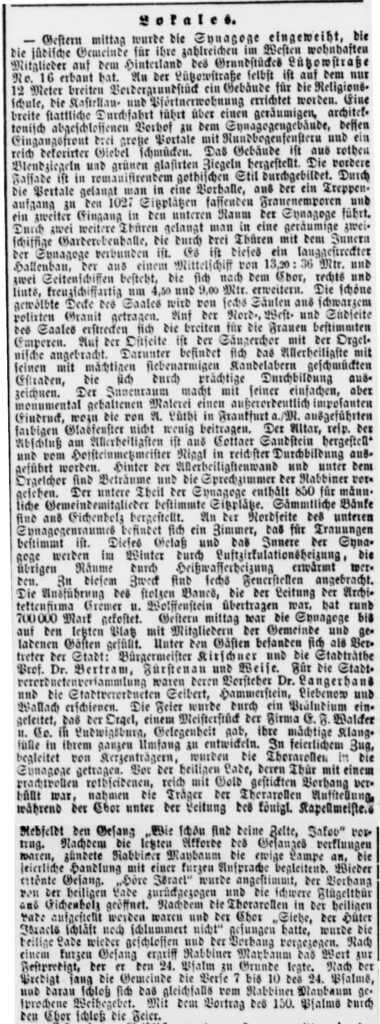

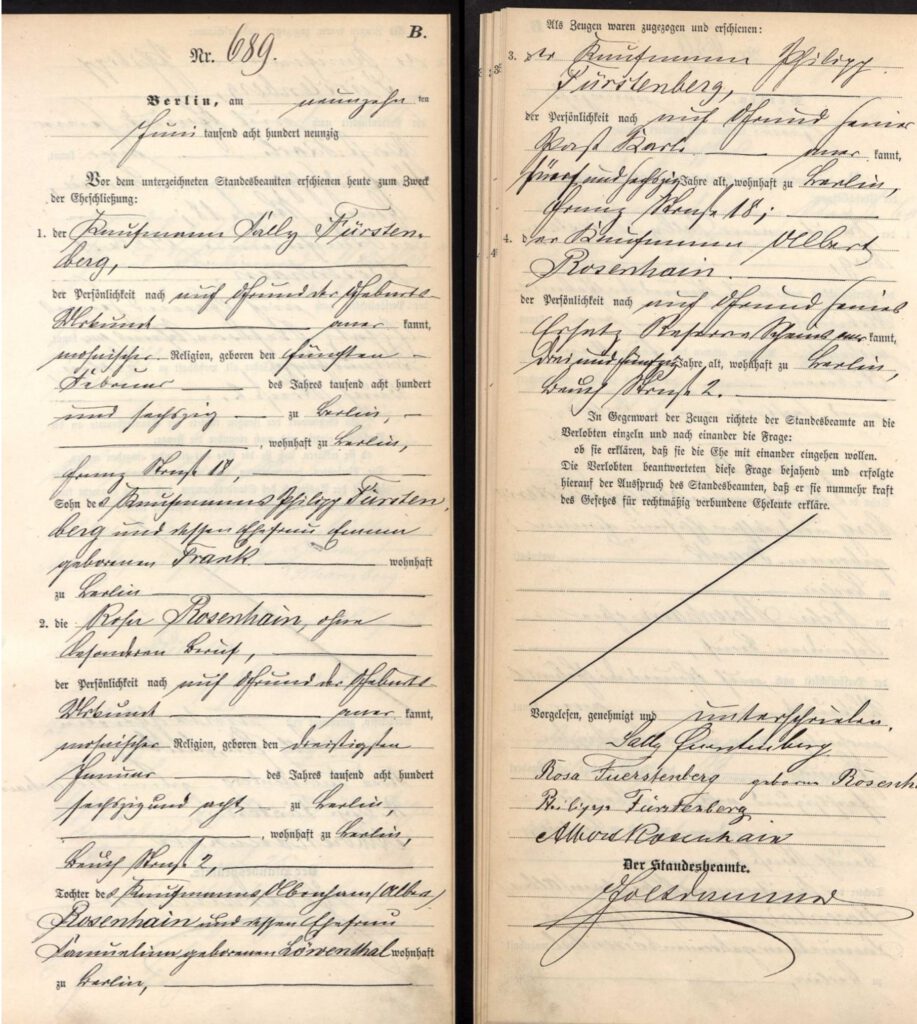

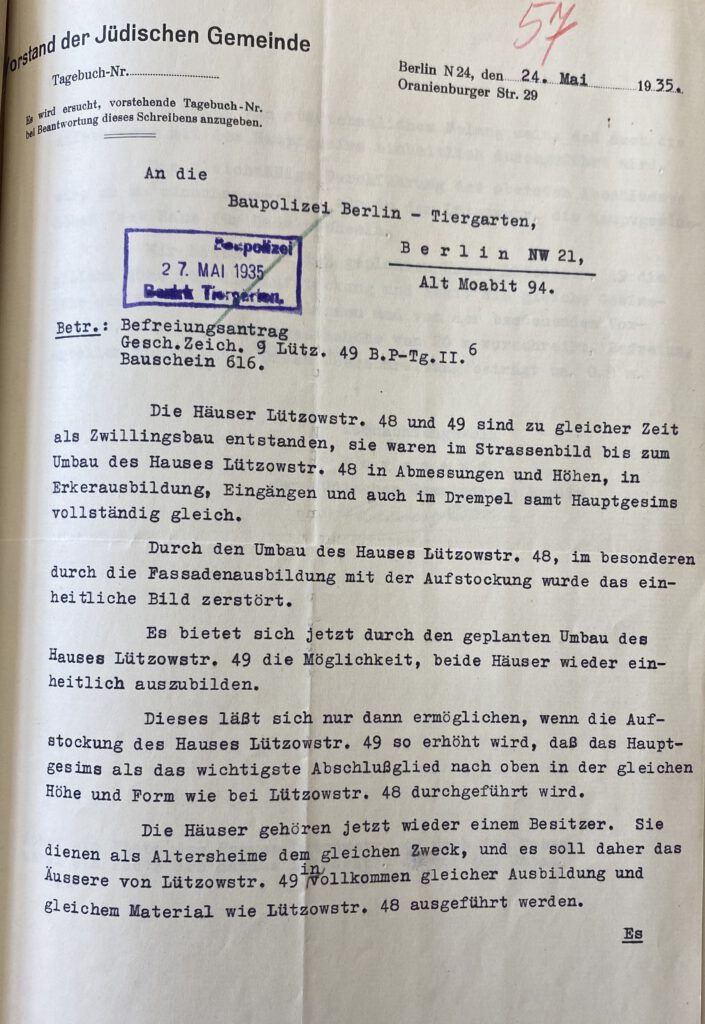

Die beiden Bauakten (1) waren unspektakulär, enthielten aber ein interessantes Detail: Fotos der beiden Wohnhäuser aus dem Jahre 1930, die mehr als deutlich machen, was die Zeit (und der Besitzer) mit Wohnhäusern anstellen kann. Das Grundstück mit den (späteren) Nummern 43 bis 51 gehörte einem Rentier Schramm, der dies als Bauland hatte ausweisen lassen. Zum Zeitpunkt des Neubaus (ab 1873) gehörten beide Häuser dem Maurermeister Waldeyer, und der plante sie quasi wie „Zwillingshäuser“, identisch im Aussehen (Fassade) und Grundriss (Vorderhaus nebst Seitenflügel) (Bild 1). Maurermeister waren oft die Eigentümer während der Bauphase eines Hauses, vergleichbar den heutigen Bauunternehmern: Sie erhielten von den Banken den notwendigen Kredit und verkauften meist unmittelbar nach Fertigstellung. Nummer 49 wurde 1875 fertig und hatte in diesem Jahr bereits 7 Mieter, Nr. 48 ein Jahr später, ab 1876 hatten beide Häuser 10 bis 11 Mietparteien. Waldeyer verkaufte das Haus Nr. 49 im Jahr 1879 und Nr. 48 ein Jahr später; in der Folge hatten beide Häuser unterschiedliche und unterschiedlich viele Eigentümer.

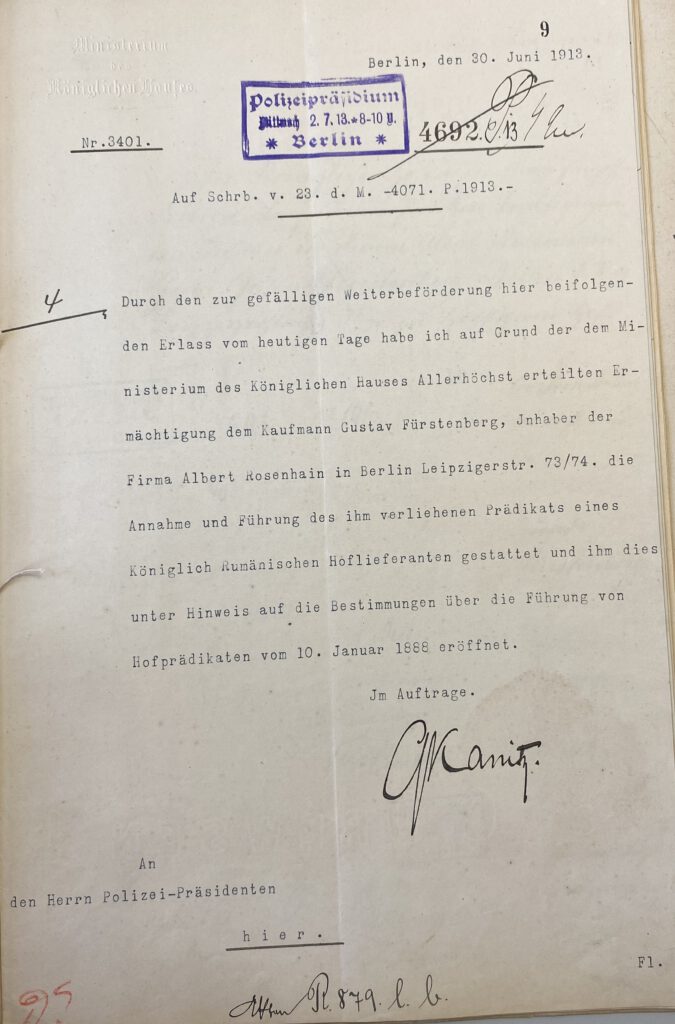

Fünfundfünfzig Jahre nach dem Hausbau, als die Jüdische Gemeinde die Häuser 1933 erwarb, hatten die beiden nur noch wenig Gemeinsames, wie man den Fotos entnehmen kann (Bild 2). Die Jüdische Gemeinde renovierte das Haus Nr. 48 (Bild 3), und beantragte für das ebenfalls erworbene Haus Nr. 49 Umbauten (im 3. Stock, s. unten) unter anderem mit dem Hinweis, die ursprüngliche Zwillingsnatur beider Häuser wieder herzustellen. Dass dabei nicht an die erneute Ausschmückung der Fassade von Nr. 48 gedacht war, sondern an die „Entstuckung“ (so heißt das, wenn Fassadenstuck entfernt wird) auch für die Nr. 49, ergibt sich aus einem Schreiben der Jüdischen Gemeinde an die Baupolizei (Bild 4) – es sollte allerdings nicht dazu kommen (s. unten).

Unterschätz die langweiligen Quellen nicht!

Da der Kontakt zum Leo-Baeck-Institut in New York über das Centrum Judaicum Berlin zustande kam, war die naheliegende Frage, ob denn nicht auch in deren Archiv noch Unterlagen zum Altersheim in der Lützowstraße seien, zum Beispiel über die Bewohner in den Jahren 1933 bis 1942. Die Archivarin, Frau Sabine Hank, bestätigte dies im Herbst 2022: Auf Mikrofilm lägen Unterlagen zur Einrichtung einer Telefonanlage im Altersheim sowie Versicherungsunterlagen vor (2). Das klang nun nicht gerade nach aufregender Forschung, so dass es nicht eilig schien und erst bei einem zweiten Termin im Dezember 2022 die Unterlagen gesichtet wurden. Und zunächst schien sich die Erwartung zu bestätigen: Die Einrichtung einer Telefonanlage im Jahr 1933 mit insgesamt sechs Etagen-Anschlüssen fügte den bisherigen Erkenntnissen wenig hinzu, und auch eine Glasbruch-Versicherung erbrachte nichts Neues.

Die Feuerversicherung für das Haus Nr. 49 war 1928 mit 224.400 Mark Versicherungswert geschätzt, der in der Regel den Wiederbeschaffungswert des Hausrats (ohne das Grundstück selbst, das ja bei Brand erhalten bleibt) darstellt; dieser Wert blieb gleich beim Erwerb des Hauses durch die jüdische Gemeinde. Für die Erweiterung des Altenheims nach Erwerb und Umbau des Hauses Nr. 49 im Jahr 1935 (s. oben) wurden 80.000 Mark veranschlagt, so dass am 13. März 1936 der Gesamtwert mit 263.500 Mark angegeben wurde. Dies war vermutlich dem Umstand zu verdanken, dass zu diesem Zeitpunkt nicht das ganze Haus Nr. 49 Teil des Altenheims wurde, sondern nur die obere(n) Etage(n) (s. oben). Neu, aber nicht aufregend.

Völlig unterschätzt dagegen hatten wir die Bedeutung der Haftpflichtversicherung: Die Viktoria-Versicherung wollte natürlich bereits bei Abschluss der Versicherung 1933 die Anzahl der Personen (Heimbewohner und Personal) wissen, für die Schäden über diese Versicherung gedeckt werden sollten, und sie ließ sich dies in den nachfolgenden Jahren immer wieder bestätigen oder korrigieren, so dass die Unterlagen insgesamt ein ungefähres Bild von der Belegung des Heims wiedergeben. In der nachfolgenden Zusammenstellung wird daher die Anfangsbelegung, die zunehmende „Verdichtung“ der Belegung – was nichts anderes bedeutet als die Zusammenlegung mehrerer Personen in einem Zimmer – und schließlich die Auflösung des Heimes und die Verteilung der verbliebenen Bewohner, die nicht bereits deportiert worden waren (zum Beispiel mit dem Versprechen, nach Theresienstadt verlegt zu werden in eine vermeintliche Altersresidenz (3)), auf andere Institutionen und Häuser im Viertel.

Die ursprünglich (1933) abgeschlossene Haftpflicht-Versicherung bei der Viktoria-Versicherung sah für die Lützowstraße 48/49 insgesamt 185 Heiminsassen bei 24 Personalstellen vor, die Adresse in der Police (Rankestraße 33) war jedoch der Sitz des Trägervereins „Jüdische Altersheime e.V.“, nicht das Heim selbst. Eine 1935 abgeschlossene Versicherungspolice sprach von 210 Heimbewohner bei 30 Personalstellen. Am 10. November 1940 wurde das Altersheim Lützowstraße 48/49 aufgelöst, und 100 bis 125 Bewohner (genauso ungenau steht es in den Akten) wurden in ein Altersheim nach Pankow (Berliner Straße 120/121) verlegt.

Die übrigen Heimbewohner wurden auf folgende Adressen verteilt: In die Lützowstraße 77 kamen 22 Bewohner und 3 Angestellte; in die Lützowstraße 67 verlegt wurden 15 Bewohner und 1 Angestellte; in die Derfflingerstraße 17 kamen 14 Bewohner und 2 Angestellte; und in der Kluckstraße 27 und in der Lützowstraße 72 wurden 3 bzw. 1 „Externer“ als Untermieter untergebracht. Dies macht zusammen 55 Heimbewohner und 6 Angestellte.

Zusammen mit den „100 bis 125“ Bewohnern, die nach Pankow verlegt wurden, kommt man so auf etwa die Zahl von 180 Altersheim-Bewohnern. Wohin die 30 Fehlenden gekommen sind, erschließt sich aus den Unterlagen nicht, ebenso wenig, was auch den ursprünglich 30 Personalstellen geworden ist – natürlich können ältere Bewohner einfach nur gestorben sein, und es hat im Vorfeld der Deportationen viele Suizide unter den jüdischen Bewohnern Berlins gegeben, insbesondere nach dem Beginn der Deportationen 1942 (4). Nimmt man jedoch die gesamte Wohnfläche des Altersheims in der Lützowstraße 48 und 49 (s. oben), lässt sich leicht ersehen, dass selbst mit der ursprünglichen Belegung von 185 Personen eine maximal dichte Belegung erreicht ist und die Erhöhung auf 210 Personen die persönliche Wohnfläche nochmals reduziert wurde. Zum Vergleich: die 20 Mitparteien, die hier vor dem Umbau zum Altersheim wohnten, umfasste mit einiger Sicherheit nicht mehr als etwa 100 bis 120 Personen (einschließlich Kindern). Mit unserer ursprünglichen Schätzung von etwa 40 Bewohnern für Haus Nr. 48 (s. mittendran vom 8. Mai 2022) lagen wir also völlig falsch.

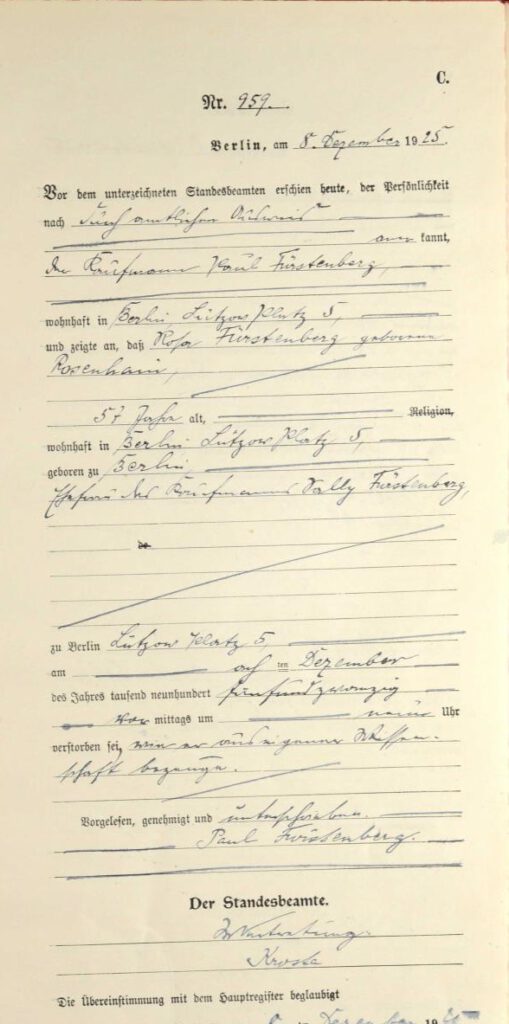

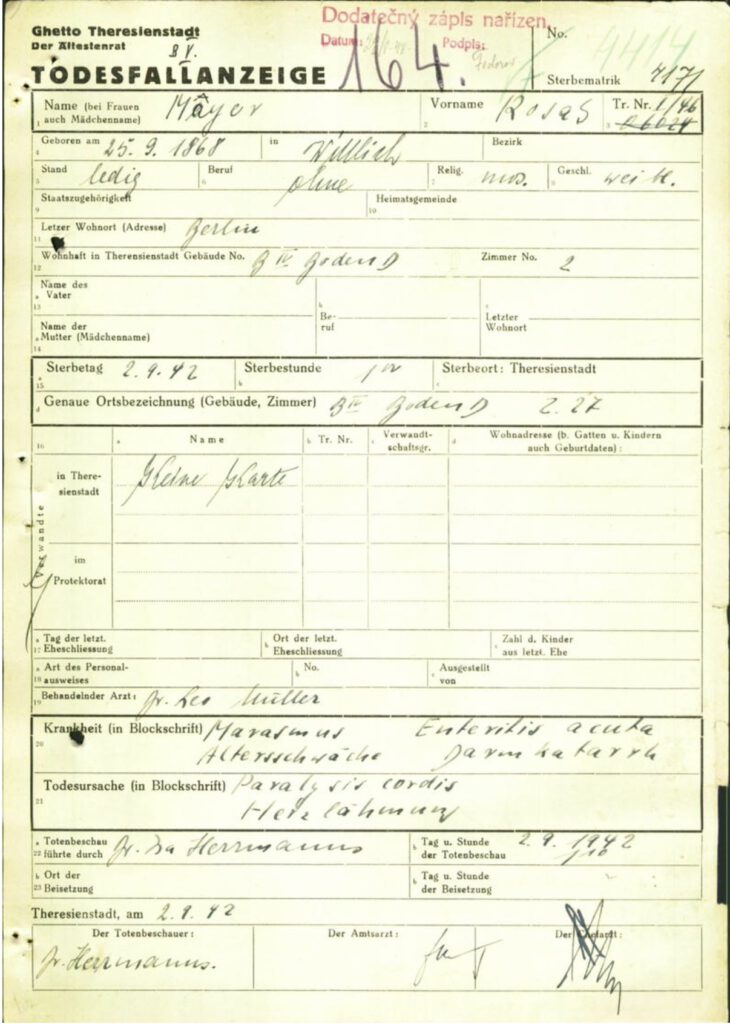

Es fehlen die Namen

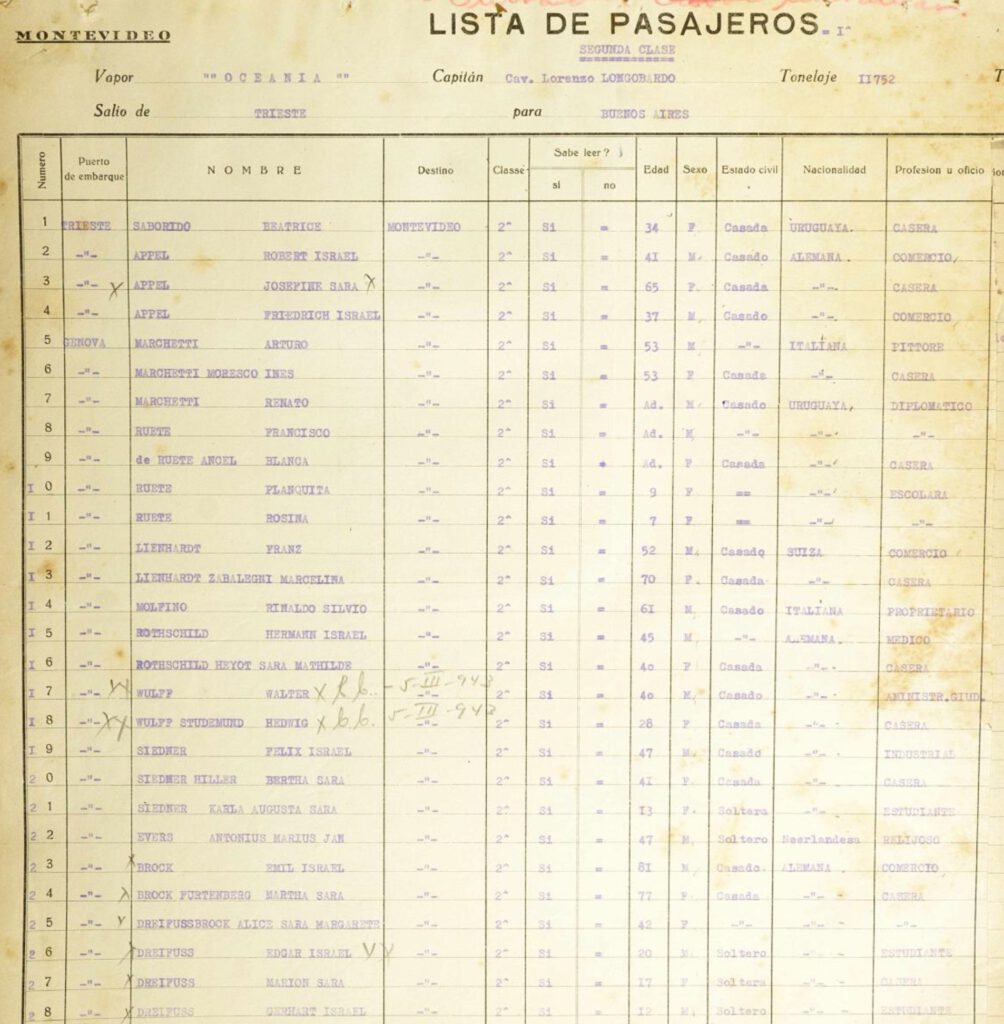

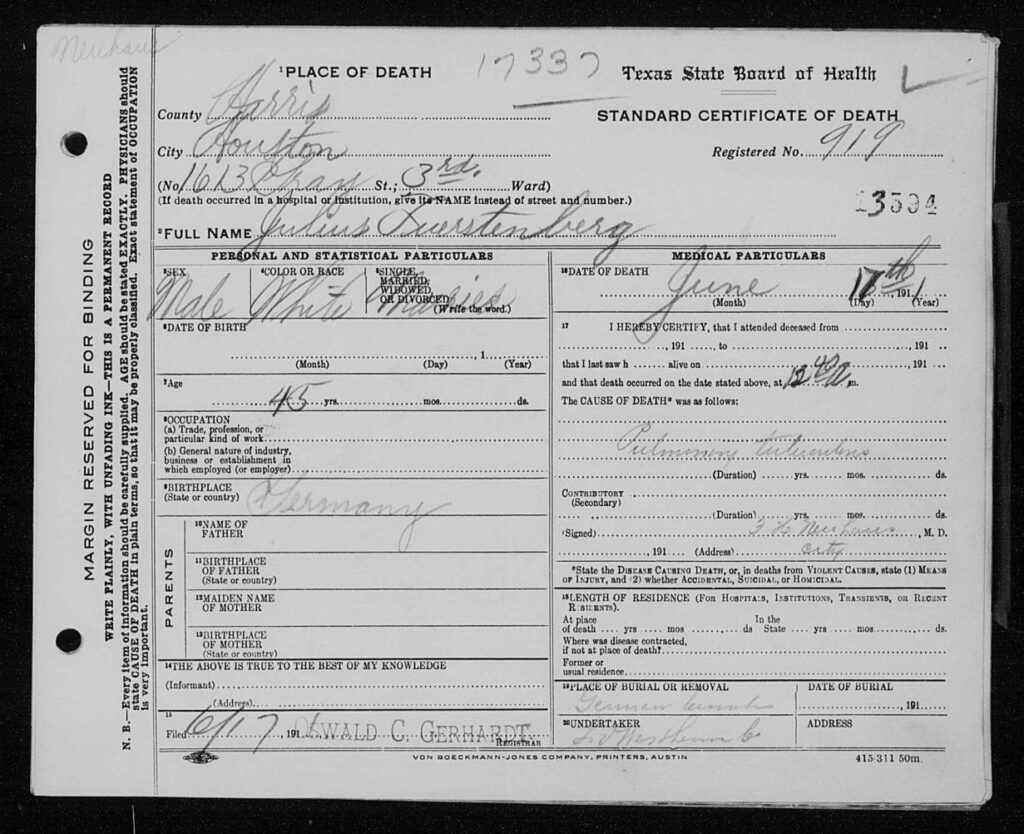

Das eigentliche Ziel des Kontakts zum Centrum Judiacum war jedoch, etwas über die Bewohner des Altenheims in der Lützowstraße zu erfahren, aber das erwies sich als Fehleinschätzung; Belegunterlagen sind für die Altersheim der jüdischen Gemeinde nicht überliefert, und in den Adressbüchern Berlins wurden die Heiminsassen nicht persönlich gelistet. Und so bleibt die traurige Möglichkeit, Namen aus den Listen der Deportierten zu extrahieren, deren letzte Adresse mit Lützowstraße 48 oder 49 angegeben worden ist. Da, wie wir jetzt wissen, es jedoch zwischen 1940, der Auflösung des Heimes, und 1942, dem Beginn der Deportationen, viele Verlegungen gegeben hat, dürfte auch dies ein hoffnungsloses Unterfangen sein. Die wenigen Namen, denen wir bei der Recherche eher zufällig begegnet sind, sollen hier stellvertretend für die mehr als 200 Ungenannten aufgelistet werden. Dies sind die Altenpflegerin Johanna Calvary, geboren am 3.1.1896 in München, deportiert und ermordet in Minsk (5), und die Seniorin Rosa Mayer (Meyer), geboren am 25.9.1868 in Wittlich, deportiert und gestorben in Theresienstadt (6) (Bild 5).

Was nach der Auflösung des Altersheims passierte

Auch dies ein Zufallsfund auf der Internet-Suche nach „Lützowstraße 48“: Nach dem Auszug der Altenheimbewohner zog am 15. Januar 1941 das Reichssicherheitshauptamt (RSHA) in die beiden Gebäude ein, die Oberbehörde der Schutzstaffel (SS), zu diesem zeitpunkt vor allem zuständig für die Personalakten einerseits, die Kontrolle der Konzentrationslager andererseits (7). Sie war damit eine der vielen NS-Institutionen, die sich im Verlauf des Krieges über das Lützow-Viertel ausbreitere, wegen der Regierungsnähe einerseits, der Bombardierungen im Regierungsviertel andererseits – aber das soll Teil einer eigenen Serie von Geschichten sein.

Literatur

1. Bauakten im Landesarchiv Berlin: B Rep. 202 Nr. 4352, 4353, 4354.

2. Akten in Centrum Judaicum Berlin: 1 A Be 2 Nr. 106 bis 108 des Gesamtarchivs.

3. Konzentrationslager Theresienstadt

4. Christian Goeschel. Selbstmord im Dritten Reich. Suhrkamp Verlag, Frankfurt 2011.

5. Anja Reuss/Kristin Schneider (Hg.) Berlin-Minsk. Unvergessene Lebensgeschichten: Ein Gedenkbuch für die nach Minsk deportierten Berliner Jüdinnen und Juden. Metropol Verlag, Berlin 2013

6. Quelle des Totenscheins der Rosa Meyer: Datenbank der digitalisierten Dokumente des Ghettos Theresienstadt.

7. Verlegung der Dienststellen des SS-Hauptamtes 1941