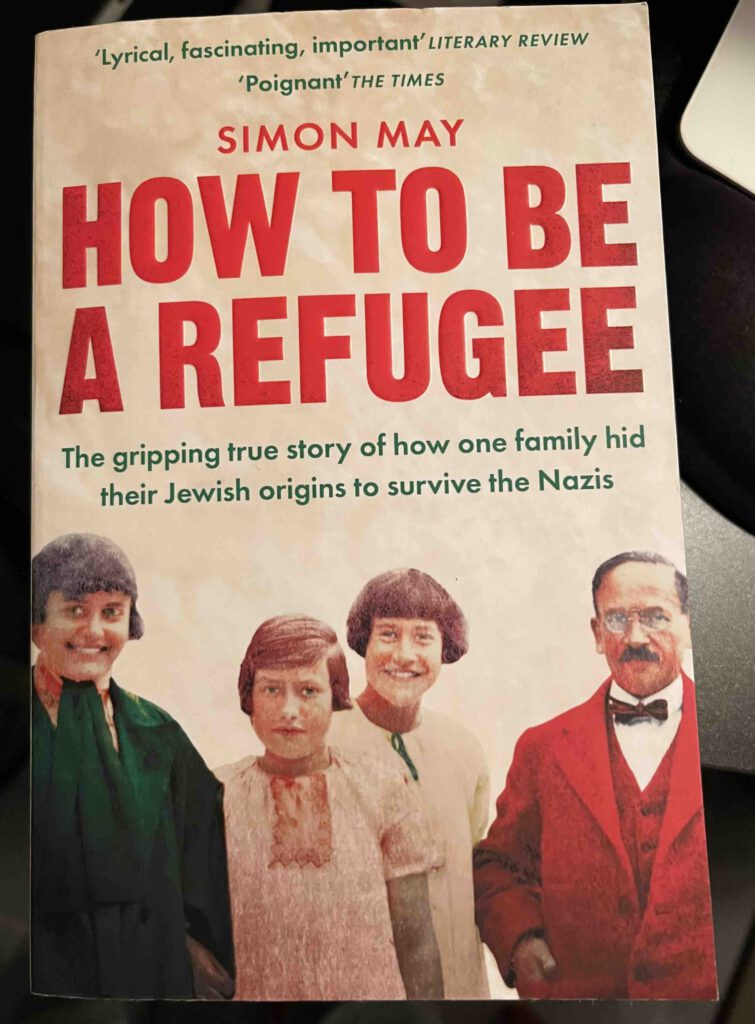

Im fünften und letzten Teil der Geschichte des Familie Blumenreich geht es um das zweitälteste Kind, die älteste Tochter von Paul Philipp Blumenreich und seiner ersten Ehefrau, Adele Fränkel, die am 2. März 1877 in Wien geborene Elsa Blumenreich (1877-1956). Aus ihren Lebensdaten ist bereits ersichtlich, dass sie den Nationalsozialismus, unter denen ihre Geschwister Arnold, Leo und Walter und deren Nachkommen gelitten hatten und umgekommen waren, überlebt hatte und elf Jahre nach dem Ende des 2. Weltkriegs in der Schweiz verstarb, am 7. Juni 1952. Leider haben wir nur sehr wenige Informationen über ihr Leben.

Elsa Blumenreich (1877-1956)

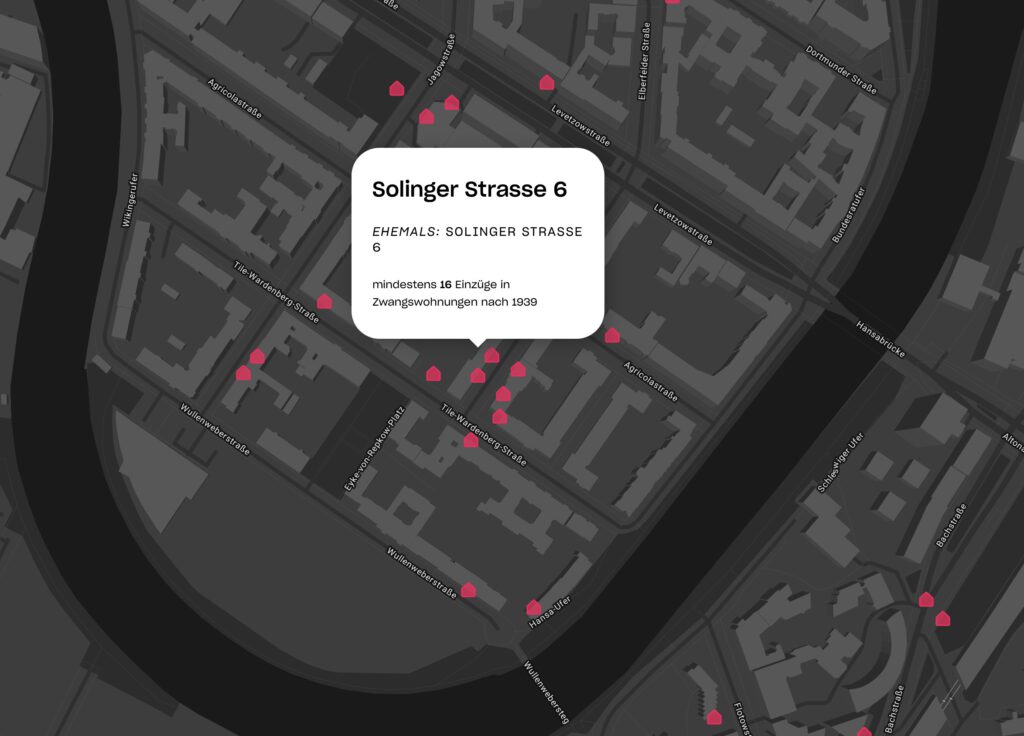

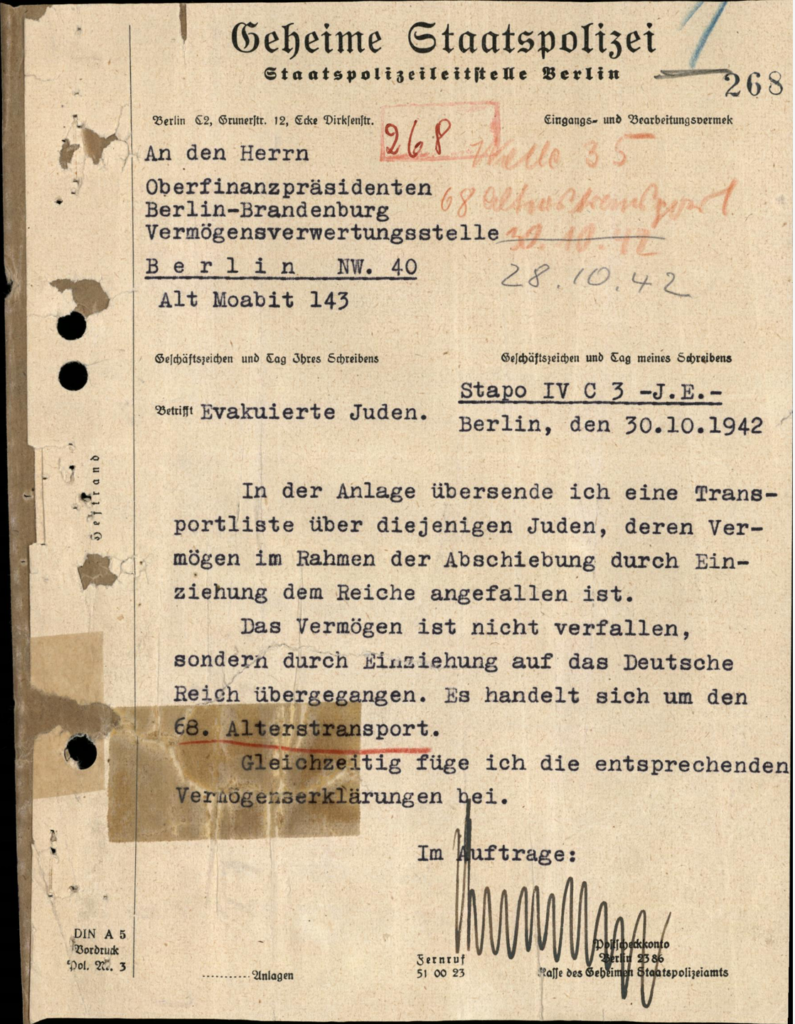

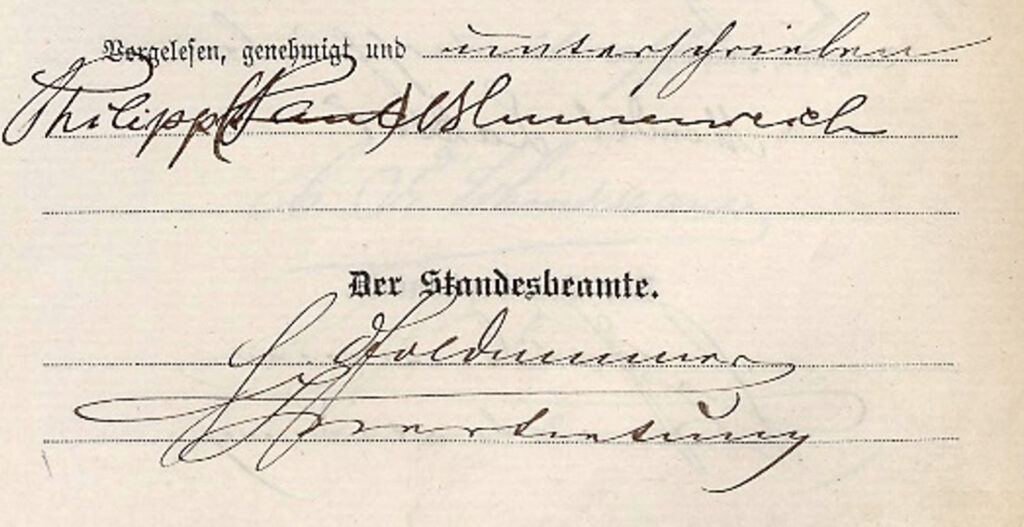

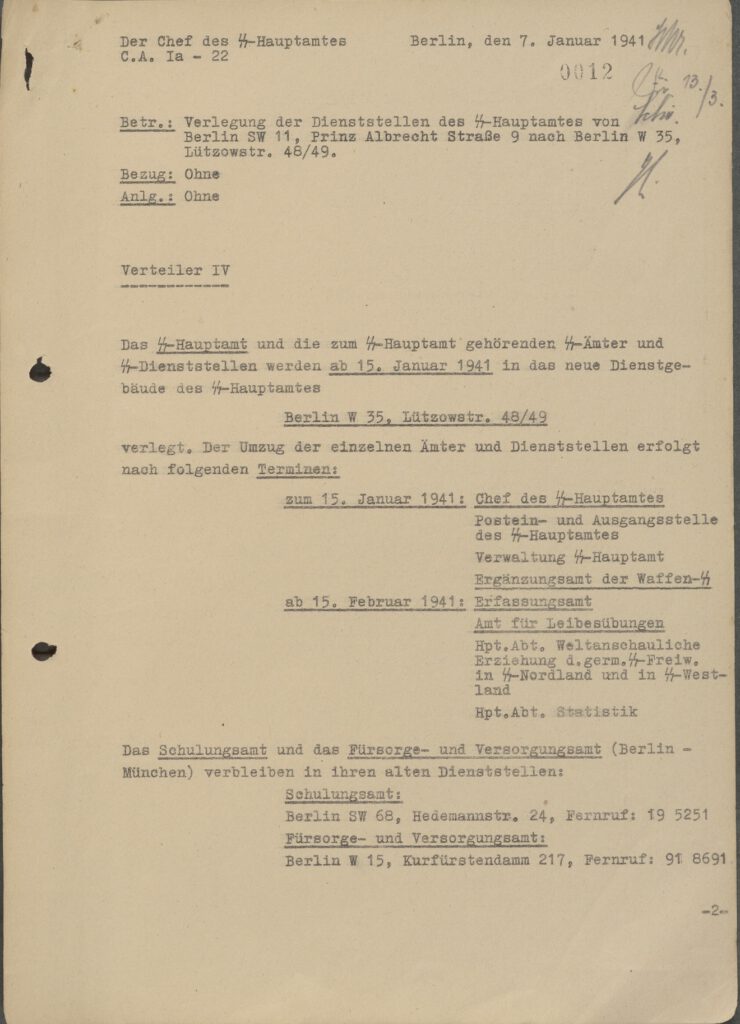

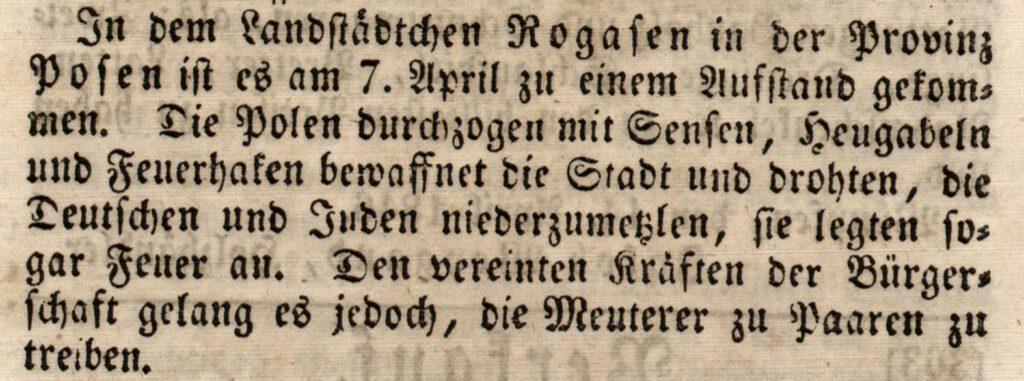

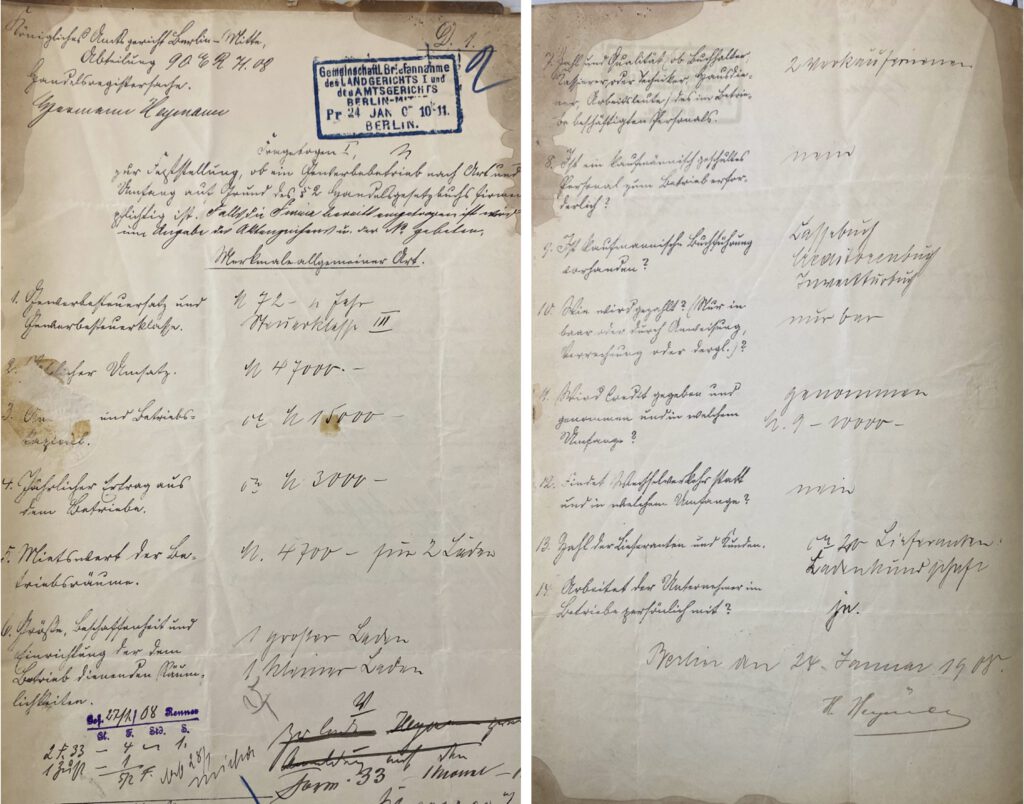

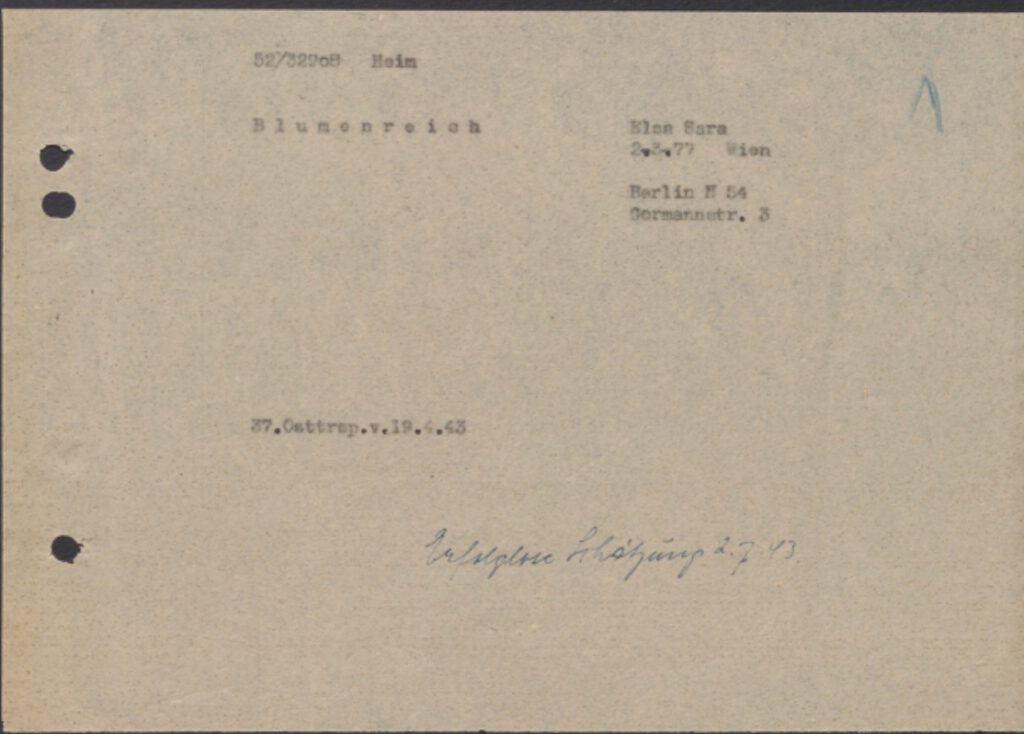

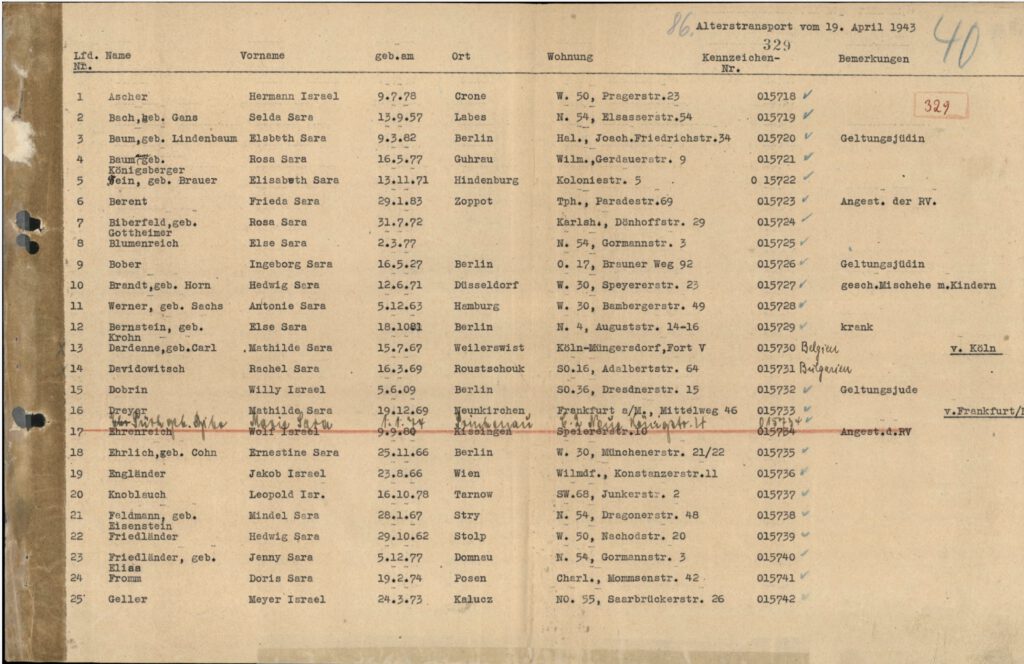

Die letzte Berliner Wohnadresse der Elsa Blumenreich entnehmen wir ihrer Vermögenserklärung vom 14. April 1943 gegenüber den nationalsozialistischen Finanzbehörden; Zweck der Angabe über ihre Vermögensverhältnisse war die geplante Deportation aus rassistischen Gründen (1). Im April 1943 wohnte sie in der Gormannstraße 3 im Scheunenviertel, und zwar seit dem 14. August 1941; dabei handelte es sich um ein Altersheim der Jüdischen Gemeinde. Sie war ledig, einen Beruf gab sie nicht an. Sie gab stattdessen eine völlig leere Finanzerklärung ab, hatte danach keinerlei Einkommen, Mobiliar, oder sonstige Sachwerte. Das Finanzamt konstatierte am 2. Juli 1943 „Fehlanzeige“ und „erfolglose Schätzung“ im Hinblick auf zu konfiszierende Werte. Die Akte trägt den lapidaren Vermerk: „37. Osttransport vom 19. April 1943„. In der Arolsen-Datenbank (2) findet sich auch ihre Karteikarte mit dem gleichen Vermerk (Bild 1), aber in der mehr als 700 Namen umfassenden Deportationsliste dieses speziellen Transportes nach Auschwitz ist sie nicht enthalten. Eine weitergehende Recherche im Archiv ergab, dass sie stattdessen am gleichen Tag (19. April 1943) mit dem 86. Alterstransport nach Theresienstadt deportiert wurde, zusammen mit weiteren 100 Personen (Bild 2).

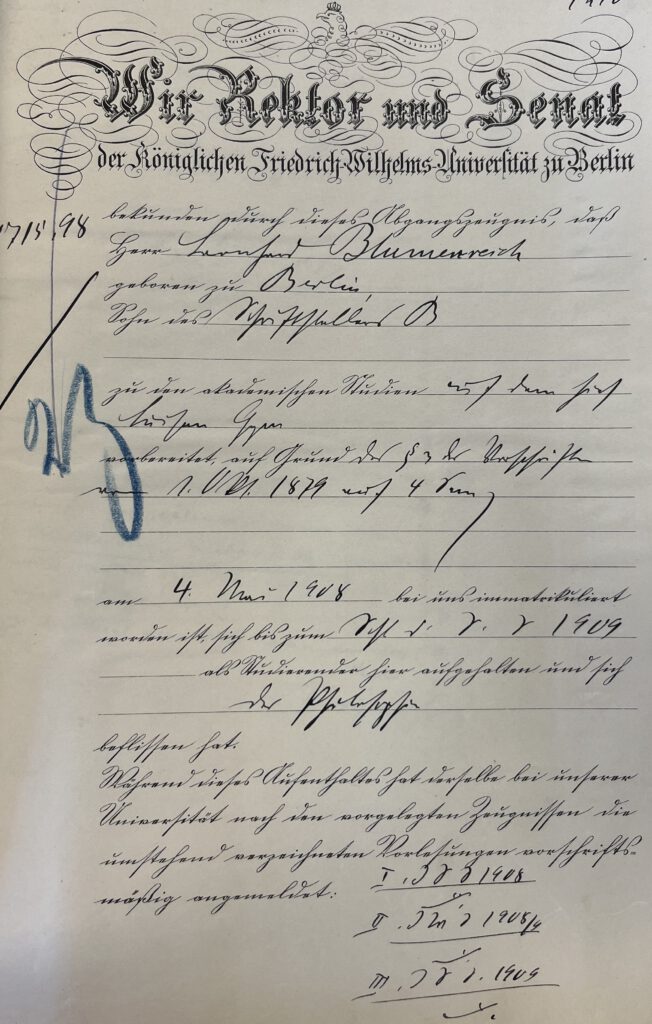

In den Unterlagen der Volksbefragung von 1939 finden sich weitere Informationen (3): Sie wohnte am 15. Mai 1939 in Charlottenburg in der Mommsenstraße 50 (auch wenn das Adressbuch sie in diesem Jahr gar nicht kennt), war Kinderkrankenschwester, und hatte ihre Ausbildung (Staatsexamen) am Säuglingskrankenhaus in Weissensee gemacht. Mapping the Lives nennt auch ihr Sterbedatum (7. Juni 1956), aber das kann natürlich nicht auf der Karteikarte der 1939-Erhebung notiert worden sein, dafür muss es eine andere Quelle geben. Ab 1935 wurden Juden in den Adressbüchern bereits nicht mehr gelistet.

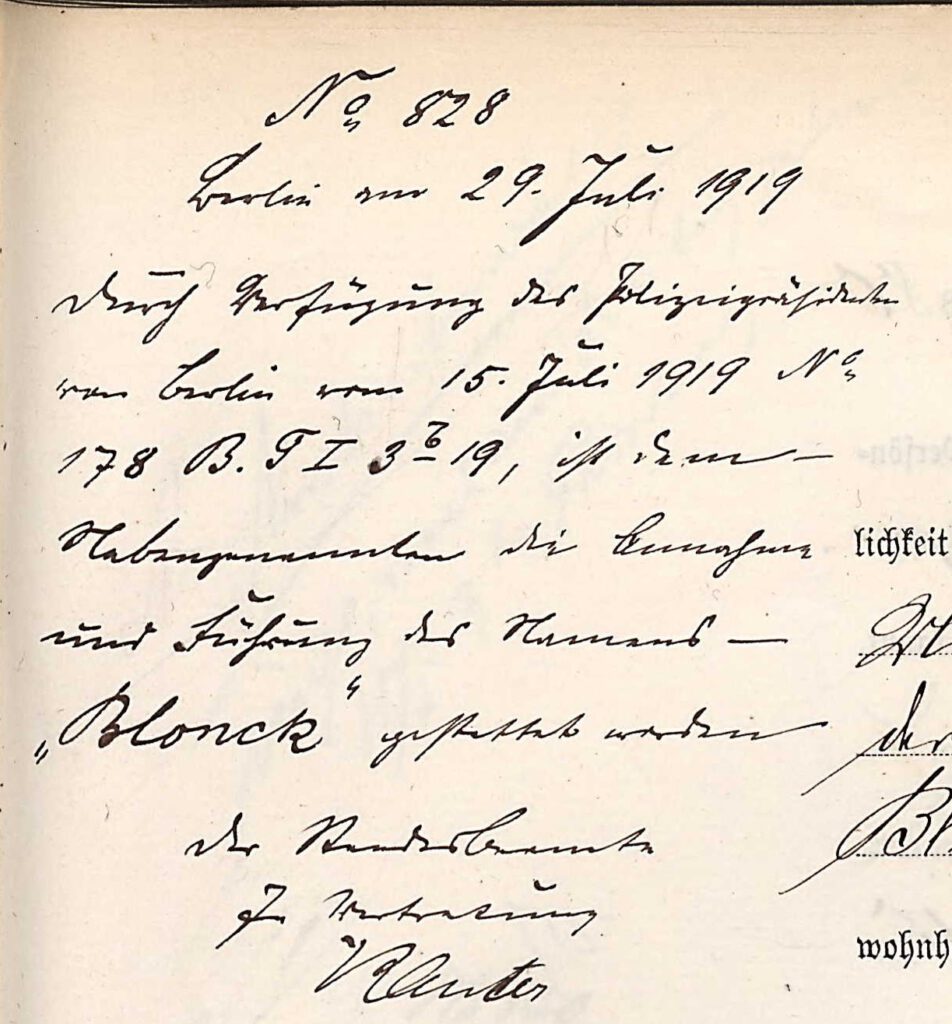

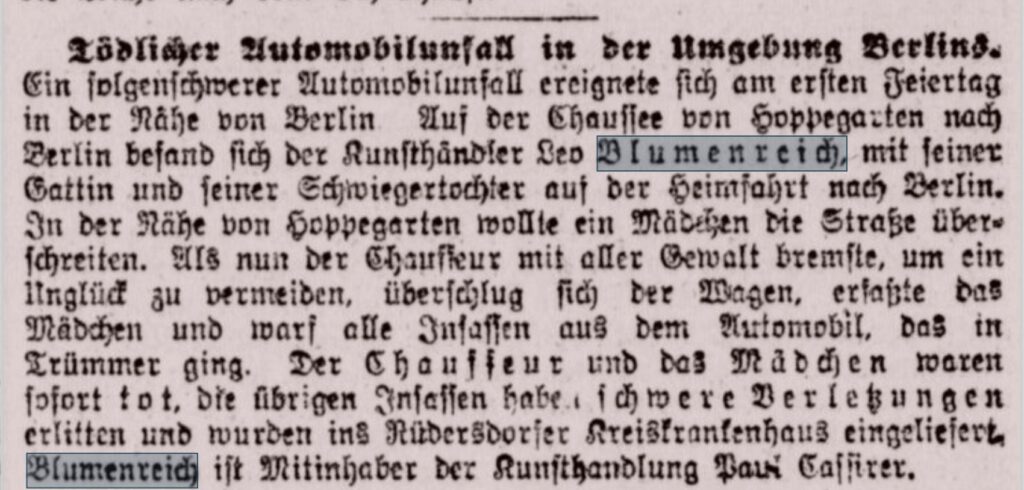

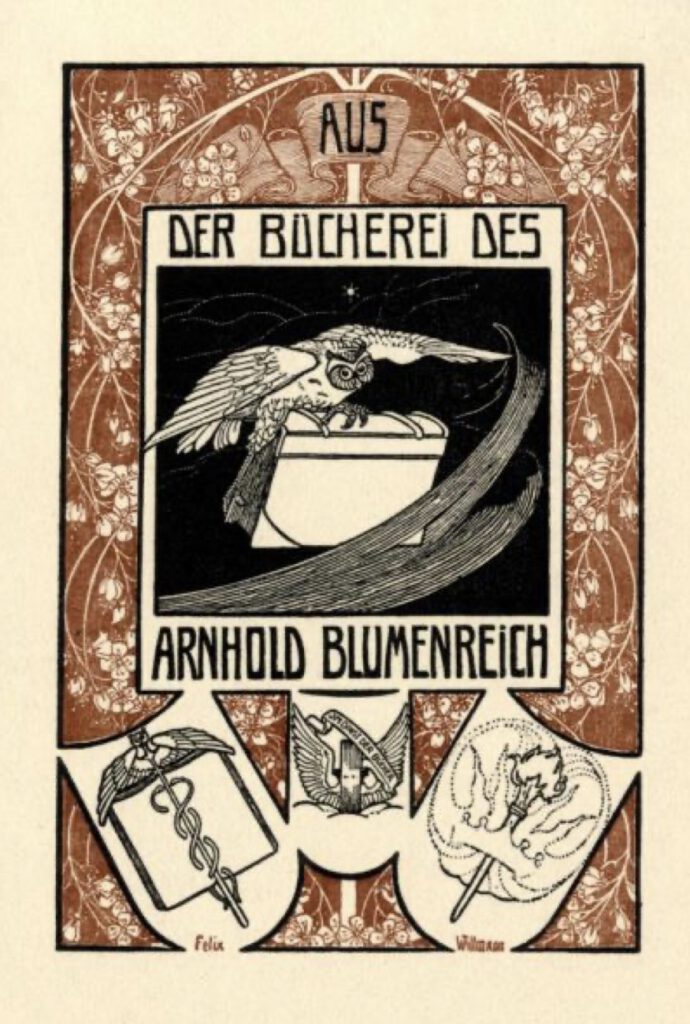

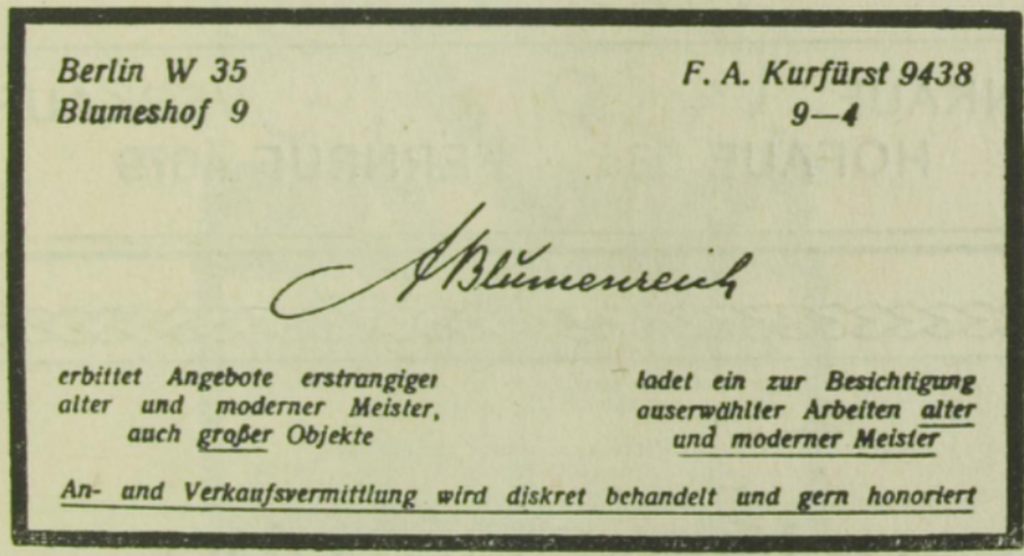

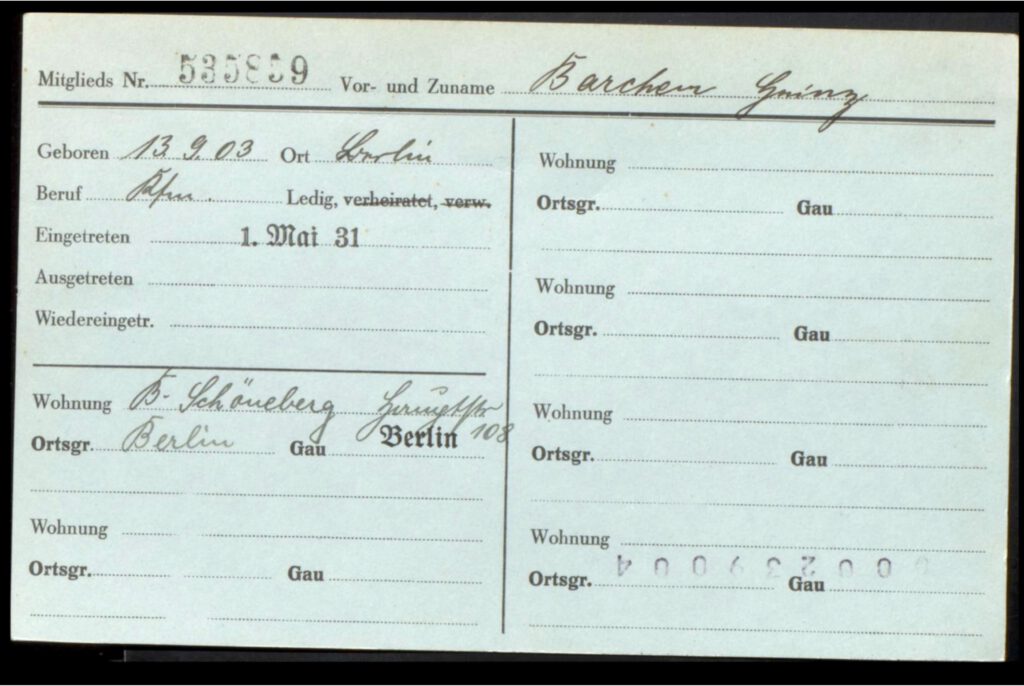

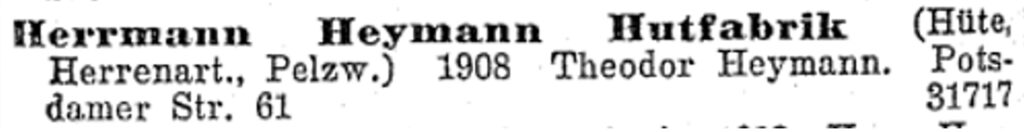

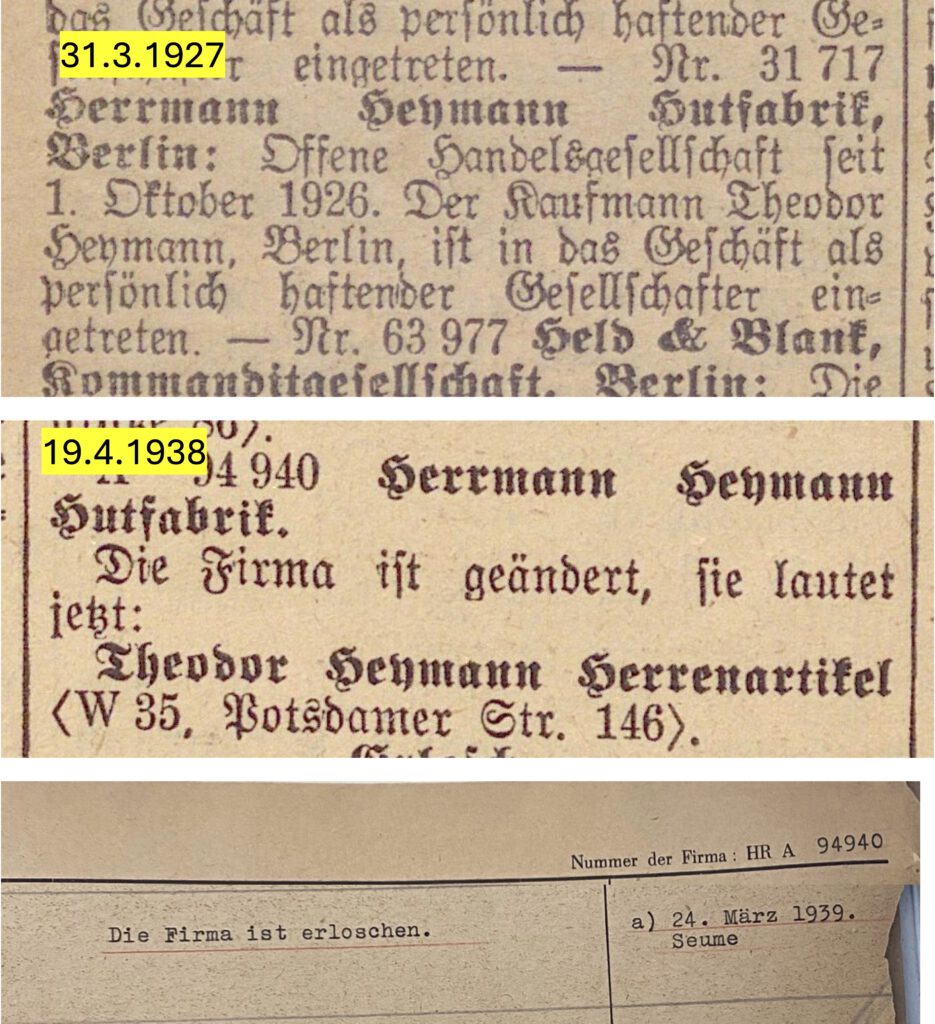

Wenn wir uns stattdessen rückwärts durch die Adressbücher arbeiten, finden wir sie in den Jahren 1921 bis 1934 in der Schillerstraße 60 in Charlottenburg, ihr dort angegebene Beruf: Schwester. In den Jahren 1919 und 1920 ist sie nicht im Adressbuch, vermutlich hat sie in dieser Zeit ihre Schwesternausbildung in Weissensee gemacht und wohnte im Krankenhaus, denn von 1914 bis 1918 hatte sie an die gleiche Adresse, jedoch als Privatiere (1915 war sie Sekretärin). In den Jahren zuvor (1912 und 1913) führte sie eine Fremden- und Familienpension in der Kantstraße 146. Für 1913 ist ein Umzug von der Kantstraße 146 in die Schillerstraße 60 notiert, und 1911 war die Pension in der Wielandstraße 41. In den Jahren vor 1911 war sie nicht im Adressbuch gelistet (Bild 3).

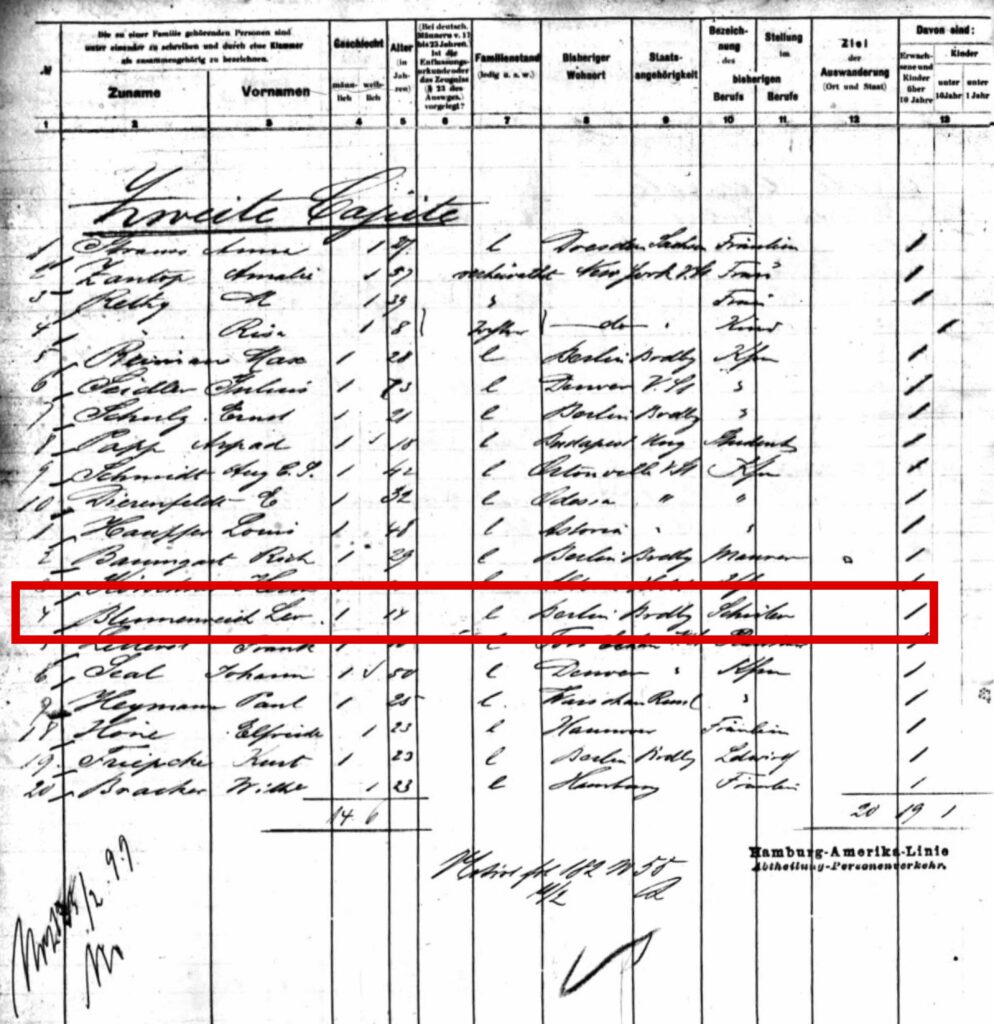

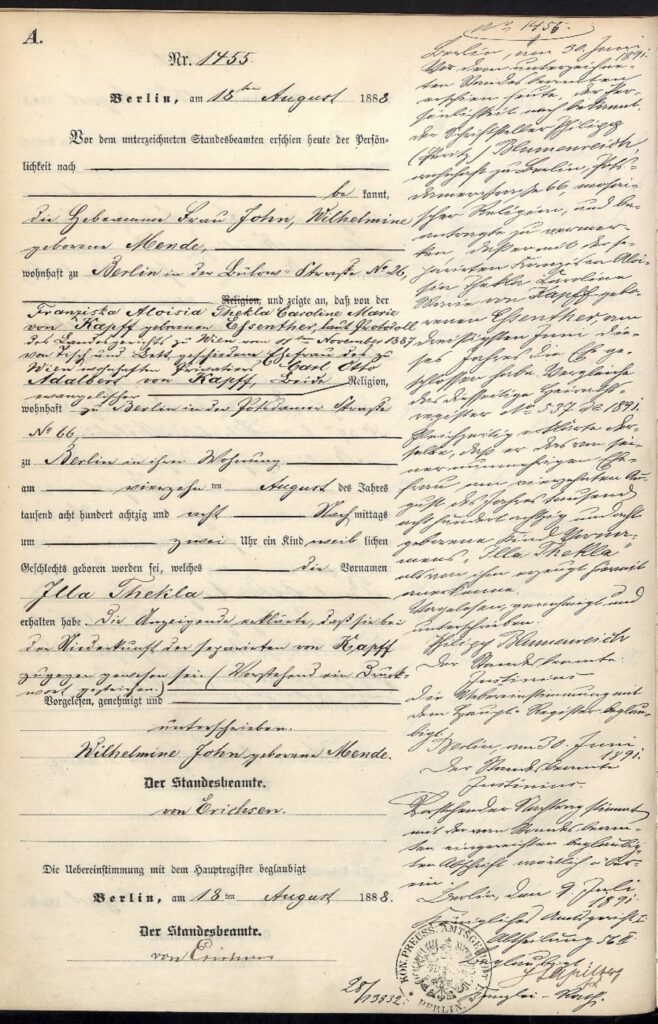

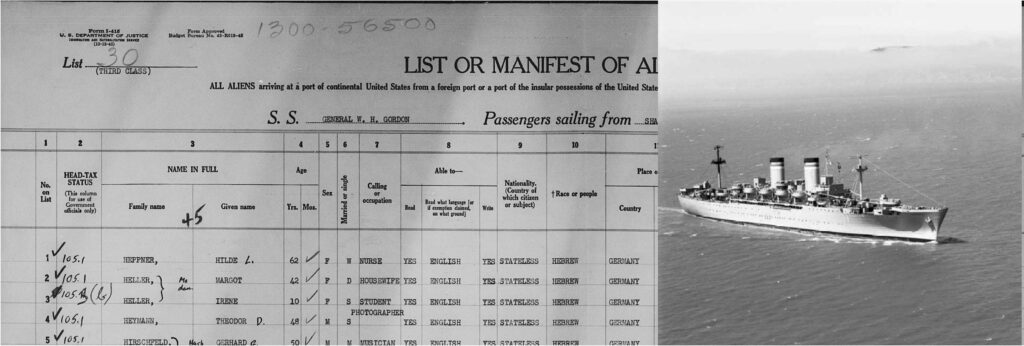

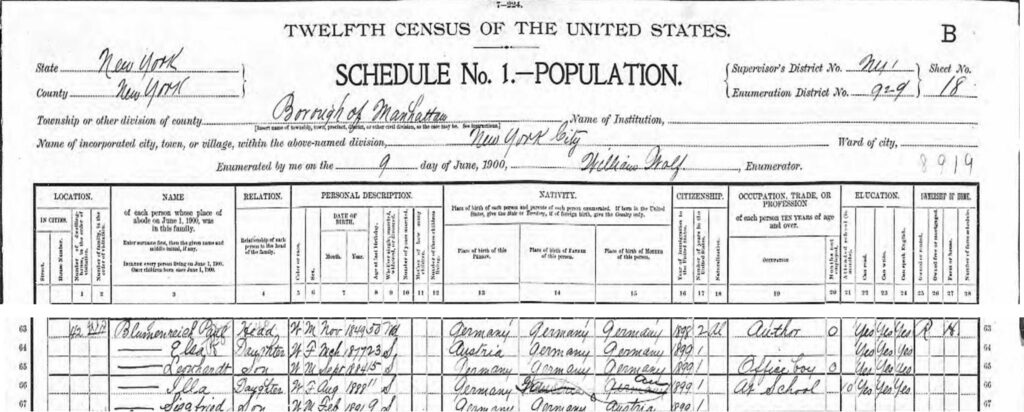

Wir wissen außerdem, dass sie 1900, als sie 23 Jahre alt war, mit ihrem Vater und ihrem Bruder Leo, ihrem Halbbruder Siegfried und ihrer Halbschwester Illa/Ella in New York war (Bild 4), und sie war vermutlich mit ihnen zurück nach Wien gegangen. Möglicherweise ist sie mit ihrem älteren Bruder Arnold 1909 nach Berlin gekommen. In den Adressbüchern von Wien ist sie aber nicht gelistet, auch nicht im Jahr 1902, als ihr Vater dort wohnte – immerhin war sie schon volljährig. Da sie zu diesem Zeitpunkt offenbar keine Berufsausbildung hatte (die man nicht benötigt, wenn man eine Pension führt), kann sie natürlich in der Zeit nach der Rückkehr aus den USA in der elterlichen Wohnung gewohnt haben. Nach dem Tod des Vaters (1908) in Berlin zog die Witwe im Jahr 1910 zurück nach Wien, und Elsa musste einen eigenen Hausstand gründen .

Eigentlich wäre die Geschichte der Elsa Blumenreich hier schon zu Ende, mehr Informationen lagen für lange Zeit nicht vor. Stutzig gemacht hatte aber die Ausreise in die Schweiz im Februar 1945, drei Monate vor Kriegsende. Geht man diesen Informationen nach, stößt man auf eine Geschichte, die für uns neu war und die hier berichtet werden soll. Es ist eine Schweizer Geschichte privat organisierter Flüchtlingshilfe, mit der viele Tausende von jüdischen Verfolgten und in Konzentrationslager Deportierten das Leben gerettet wurde (4).

Deportation aus Theresienstadt in die Schweiz im Februar 1945

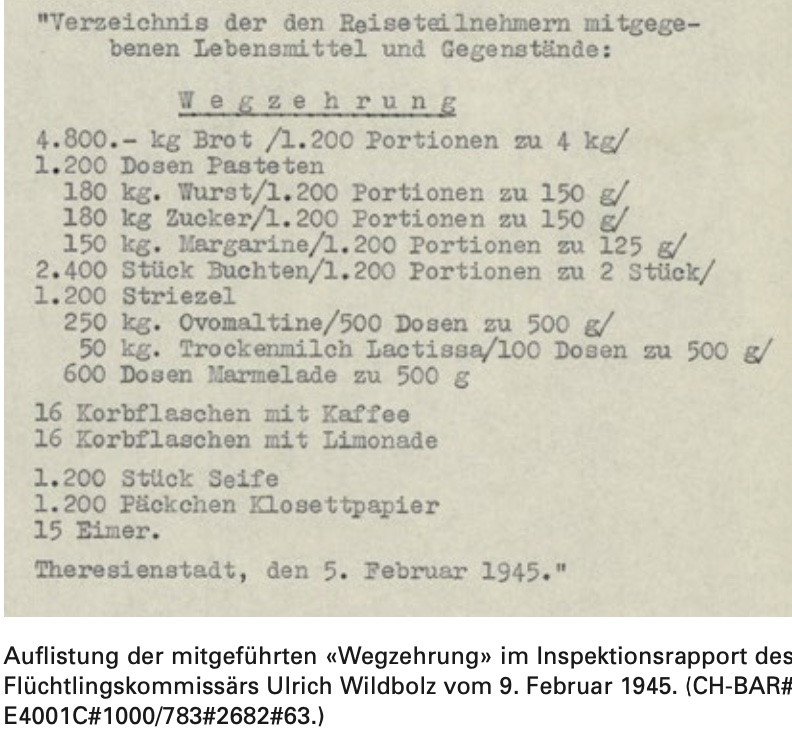

Am 7. Februar 1945 kurz nach Mitternacht erreichte ein Personenzug aus Theresienstadt (heute: Terezin, Tschechien, 60 km nordwestlich von Prag) mit 1198 jüdischen Häftlinge die Schweizer Grenze in Kreuzlingen bei Konstanz; es waren 39 Kinder jünger als 10 Jahre im Zug, 78 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 20 Jahren, 163 Erwachsene zwischen 20 und 40 Jahren, 285 zwischen 40 und 60 Jahren, und 635 älter als 60 Jahre, davon 20, die älter als 80 Jahre waren. Von diesen stammten 663 aus Deutschland, 434 aus Holland und 103 aus der Tschechoslowakei. Sie waren 2 Tage zuvor, am 5. Februar 1945 um 16.00h, in dem von den Nazis als „Muster-Ghetto“ bezeichneten Konzentrationslager Theresienstadt in den Zug gesetzt, aus propagandistischen Gründen reichlich mit Nahrung versehen (Bild 5), und über Augsburg nach Konstanz gebracht worden. Unter ihnen war die 67-jährige Elsa Blumenreich.

In Theresienstadt lebten zu diesem Zeitpunkt noch knapp 20.000 der insgesamt 140.000 Juden, die hierher deportiert worden waren; 33.000 Menschen waren im Ghetto selbst verstorben, 88.000 waren zumeist in die Vernichtungslagern im Osten (Auschwitz, Treblinka, Majdanek, Sobibor, Belzec) gebracht und dort umgebracht worden. Als den Häftlingen die Möglichkeit einer Ausreise in die Schweiz angeboten wurde, lehnten viele dies begreiflicherweise ab aus Furcht, in ein anderes Konzentrationslager verbracht und dort ermordet zu werden. Sie wussten mit großer Sicherheit nicht, dass das KZ-Auschwitz Tage zuvor (27. Januar 1945) von der Roten Armee befreit worden war; dass der Krieg zu Ende ging, mögen sie geahnt oder gehofft haben, aber die SS hatte beim militärischen Rückzug tausende KZ-Insassen mitgenommen oder umgebracht.

Wie es zu dieser großen Befreiungsaktion jüdischer Häftlinge aus Theresienstadt und ihren Transport in die Schweiz gekommen ist, ist eine eigene Geschichte wert, die allerdings schon geschrieben ist (5). Wenige Monate zuvor, im Dezember 1944, hatte es eine ähnliche Aktion mit mehr als 1300 ungarischen Juden aus Budapest gegeben, die, statt nach Auschwitz deportiert zu werden, über das Ausländer-KZ Bergen-Belsen (in der Nähe von Hannover) in die Schweiz verbracht worden waren. Auch dies war eine schweizerische, privat organisierte Rettungsaktion engagierter Juden in der Schweiz, die zumeist ohne Unterstützung durch die Schweizer Behörden stattfand. Auch im Fall der Theresienstadt-Aktion wurde die Schweizer Regierung erst wenige Stunden vor dem Eintreffen der Häftlinge informiert – sicherlich nicht zu Unrecht: sie wäre geneigt gewesen, die Einwanderung zu verhindern.

Initiatoren dieser und einiger anderer Befreiungsaktionen war – unter anderem – die schweizerische jüdische Familie Sternbuch, das Ehepaar Recha und Isaak Sternbuch und die Brüder von Isaak, Elias und Nuchim. Diese bedienten sich – im Falle der Theresienstadt-Aktion – der Unterstützung eines konservativ-reaktionären ehemaligen Schweizer Bundespräsidenten, Jean-Marie Musy (1876-1952), der persönliche Kontakte zu Heinrich Himmler (1900-1945) hatte, NSDAP-Politiker und Hauptverantwortlicher für den Holocaust (6). Himmler hatte bei der Bergen-Belsen-Aktion bereits damit gebrüstet, eigenverantwortlich Juden ausreisen lassen zu können, wenn dies gegen entsprechende Bezahlung erfolge.

Summen von mehreren Millionen Schweizer Franken (SF), die dafür gefordert würden, können nur ein Motiv dieser „Großmütigkeit“ gewesen sein; möglicherweise, so der Autor der Recherchen (4), ging es Himmler vor allem darum, finanzielle (persönliche?) Reserven für die absehbare Kriegsniederlage zu schaffen, eine in der internationalen Presse für Deutschland günstigere Stimmung zu erzeugen, und möglicherweise auch mit amerikanische Politikern in Kontakt zu kommen, um über einen Waffenstillstand zu verhandeln. Jedenfalls verabredete Musy mit Himmler den Tausch von 1200 jüdischen KZ-Insassen gegen 5 Millionen SF, die die Familie Sternberg und ihre Unterstützer in den USA gesammelt hatten (4). Es soll ferner verabredet worden sein, zukünftig monatlich 1200 Juden aus Theresienstadt zu entlassen, gegen weitere Zahlungen – wozu es jedoch nicht gekommen ist, ebenso wenig wie zu Waffenstillstandsverhandlungen, die die Amerikaner ablehnten. Auch die Zahlung für den ersten Transport erreichte nie ihren Empfänger: das Geld kam erst in der Schweiz an, als der Krieg zu Ende war, und wurde den Spendern in den USA zurücküberwiesen. Und nachdem die Musy-Himmler-Verabredung Hitler hinterbracht worden war, hatte dieser alle weiteren Aktionen dieser Art untersagt – drei Monate später war das Nazi-Regime erledigt.

Die 1200 Häftlinge blieben nur wenige Tage in St. Gallen in einem Schulhaus (Hadwigschulhaus) untergebracht, dann wurden sie auf verschiedene Internierungslager im Land verteilt, und die schweizerische Regierung unternahm viele Bemühungen, diese Menschen nach Kriegsende möglichst schnell wieder in ihre Heimatländer zurückzuführen. Wohin Elsa Blumenreich gebracht wurde, ist uns gegenwärtig nicht bekannt, aber es liegen diesbezüglich mehrere Akten im Archiv für Zeitgeschichte (AfZ) der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, die noch ausgewertet werden sollen. So viel zumindest hat das AfZ bestätigte: Sie blieb in der Schweiz, wo sie am 7. Juni 1952 im Alter von 75 Jahren verstarb.

Literatur

1. BLHA: http://blha-recherche.brandenburg.de/detail.aspx?ID=1978352

2. Arolsen-Datenbank: https://collections.arolsen-archives.org/de/search

3. Mapping the Lives-Datenbank: https://www.mappingthelives.org/

4. Jörg Krummenacher-Schöll: Flüchtiges Glück. Die Flüchtlinge im Grenzkanton St. Gallen zur Zeit des Nationalsozialismus. Limmat-Verlag Zürich 2005.

5. Miroslav Kárny: Geschichte des Theresienstädter Transports in die Schweiz. Judaica Bohemiae 27 (1991) 4-16.

6. Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinbarung_Himmler–Musy