Bild: Blick in den Blumeshof vom Schöneberger Ufer aus. Foto (Postkarte) von 1903 aus der Sammlung Ralf Schmiedecke mit freundlicher Genehmigung. Das 2. Haus auf der linken Seite ist die Nr. 15.

—————————-

Am 16. Oktober 2023 wurde eine Webseite freigeschaltet, die zu besuchen sich lohnt für alle, die sich für jüdische Geschichte, insbesondere für Berliner jüdische Geschichte interessieren, und auch diejenigen, die dies vielleicht nicht besonders wichtig finden, können hier lernen, wie man Geschichte hier und heute sichtbar machen kann, erzählen kann, ohne auf trockenes Lehrbuchwissen zurückzugreifen und auf längst und oft Gehörtes.

Die Webseite heißt www.zwangsräume.berlin und erzählt einen vergessenen und/oder verdrängten Aspekt der Vertreibung der Juden aus Deutschland, ihrer Heimat, durch sukzessive Zusammenlegung in Häusern in der Stadt, die Juden gehörten und die lange von der „Entjudung“ verschont blieben zu genau diesem Zweck: „Ab 1939 musste fast die Hälfte der jüdischen Bevölkerung Berlins ihre Wohnungen verlassen und umziehen. Jüdinnen:Juden wurden als Untermieter:innen in Wohnungen eingewiesen, in denen bereits andere jüdische Mieter:innen lebten. Zumeist waren die Zwangswohnungen der letzte Wohnort vor ihrer Deportation und Ermordung“.

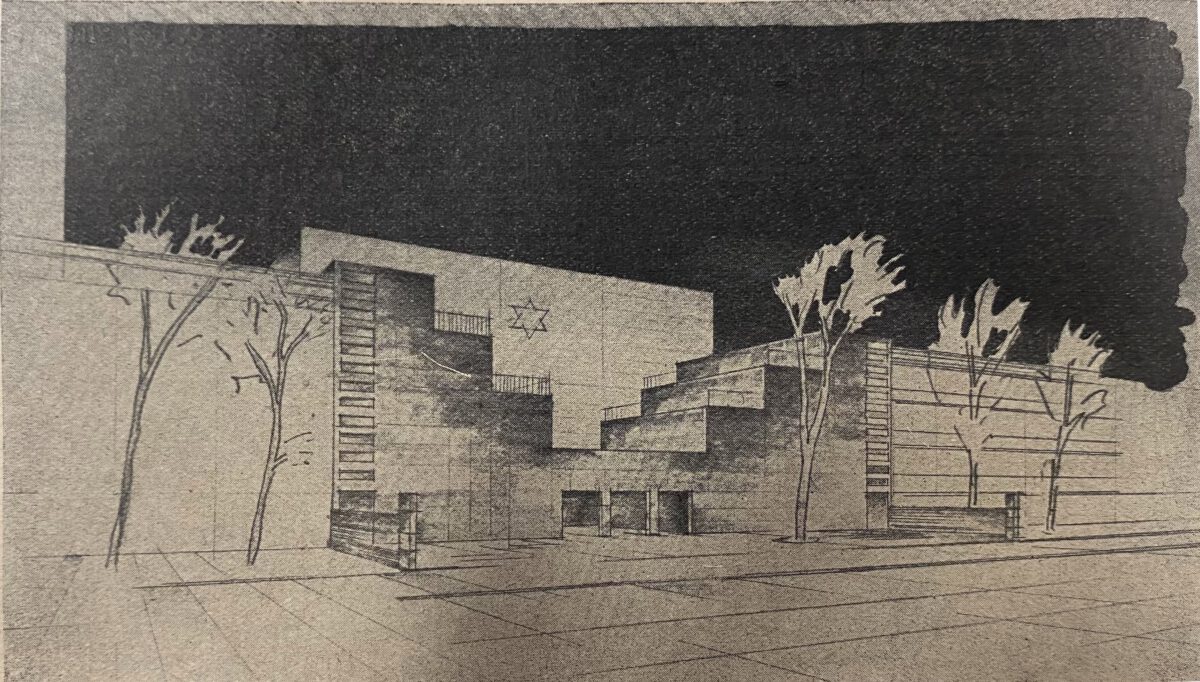

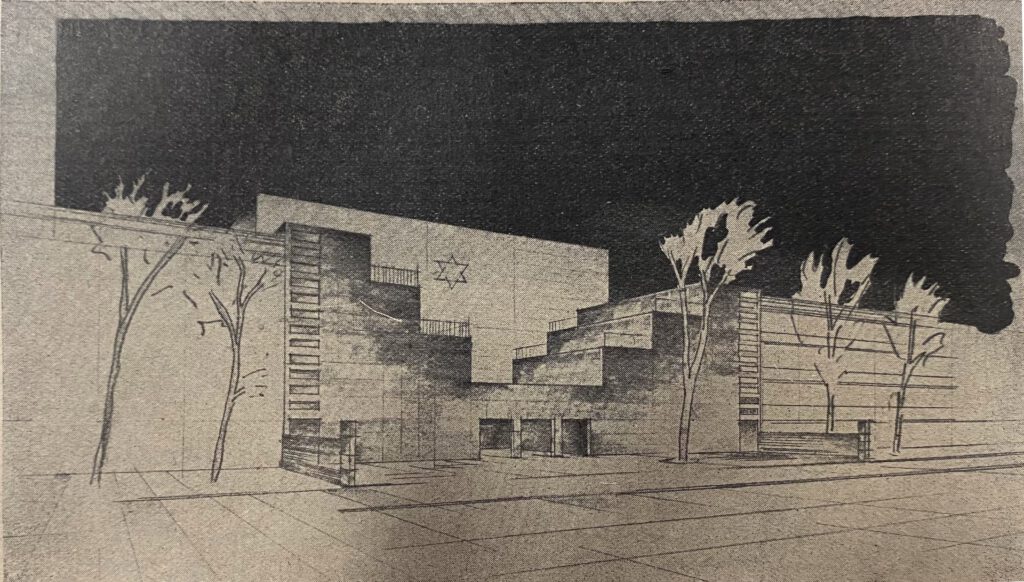

Die Arbeitsgruppe „Zwangsräume“ des Vereins „Aktives Museum“ um den Historiker Christoph Kreutzmüller, der schon 2012 das verdienstvolle Projekt über die Vernichtung der jüdischen Gewerbetätigkeit veröffentlicht hatte (1), identifizierte in Berlin mindestens 791 solcher Häuser, die auf dieser Webseite genannt – und auf einem Stadtplan lokalisiert – werden, von denen bislang 32 ausführlicher recherchiert, mit Fotos versehen und optisch und graphisch eindrucksvoll erfahrbar gemacht wurden – darunter sieben im Lützowviertel zwischen Kurfürstenstraße und Landwehrkanal, Flottwellstraße und Budapester Straße. Unter den 32 aufgearbeiteten Beispielen von Judenhäusern ist auch das Haus Blumeshof 15, dessen Geschichte und Vorgeschichte wir mehrfach berührt hatten (mittendran vom 15. Juli 2021, vom 6. Januar 2023 und vom 7. September 2023) (Bild).

Aber wie immer gibt es noch Platz für Veränderungen und Verbesserungen – drei Anmerkungen:

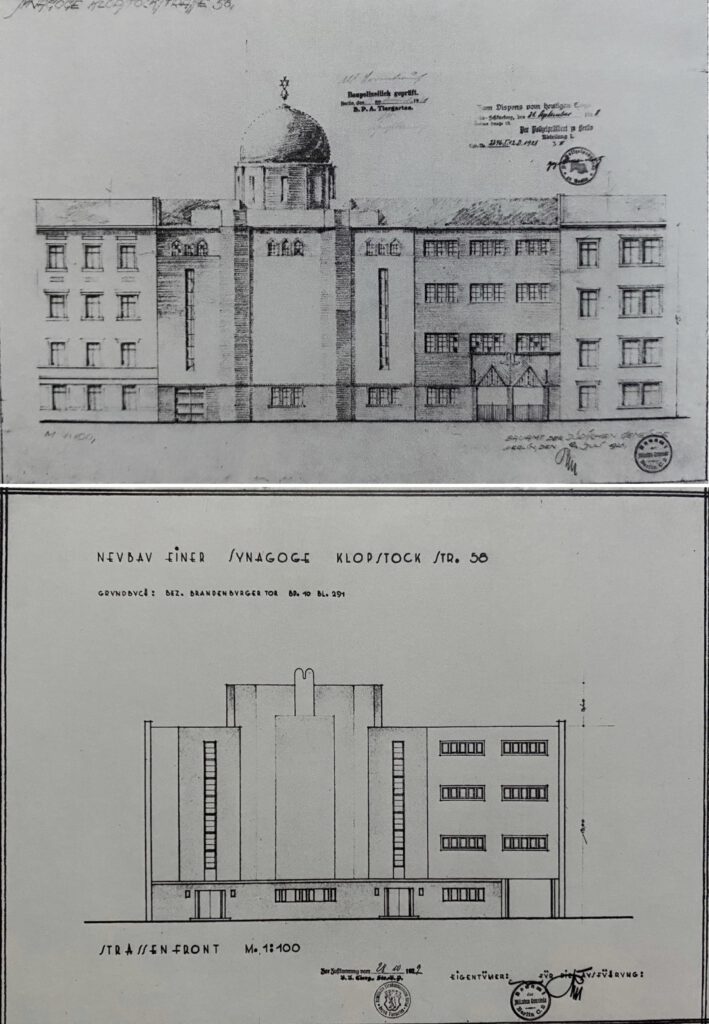

1. Blumeshof 15 (heute Kluckstraße 3) existierte natürlich schon länger, vor dem Aufkauf durch die jüdische Gemeinde (1918) war es im Besitz der jüdischen Familie (Witwe) Gerson, die es vermutlich der Gemeinde verkauft/geschenkt hat. Auch das ist Teil der Geschichte.

2. Lützowstraße 48-49 war in den Jahren ab 1933 ein jüdisches Altersheim, worüber wir hier berichtet haben (mittendran von 8. Mai 2022 und vom 28. August 2023), die Häuser wurden 1933 gekauft von der jüdischen Gemeinde, und auch hier wurde „verdichtet“, d.h. zwangsweise wurden Bewohner zusammengelegt aus anderen Heimen und von auswärts. Am Ende waren es etwa 180 Bewohner, mehr als ursprünglich vorgesehen.

3. Als das Reichsicherheitshauptamt (RSHA) die Immobilie (Nr. 48 + 49) 1940 übernehmen wollte, wurde das Altersheim Lützowstraße 48/49 am 10. November 1940 aufgelöst, und 100 bis 125 Bewohner (genauso ungenau steht es in den Akten) wurden in ein Altersheim nach Pankow (Berliner Straße 120/121) verlegt und später von dort deportiert und ermordet.

Die übrigen Heimbewohner wurden auf folgende Adressen verteilt: In die Lützowstraße 77 (heute: 78) kamen 22 Bewohner und 3 Angestellte; in die Lützowstraße 67 verlegt wurden 15 Bewohner und 1 Angestellte; in die Derfflingerstraße 17 kamen 14 Bewohner und 2 Angestellte; und in der Kluckstraße 27 und in der Lützowstraße 72 wurden 3 bzw. 1 „Externer“ als Untermieter untergebracht. Dies macht zusammen 55 Heimbewohner und 6 Angestellte. Deren Wohn-und Lebensbedingungen und weiteres Schicksal ist bislang weitgehend ungeklärt. Es ist also noch viel zu tun.

1. Christoph Kreutzmüller: Ausverkauf. Die Vernichtung der jüdischen Gewerbetätigkeit in Berlin 1930–1945, Berlin 2012 (2. Auflage Berlin 2013).