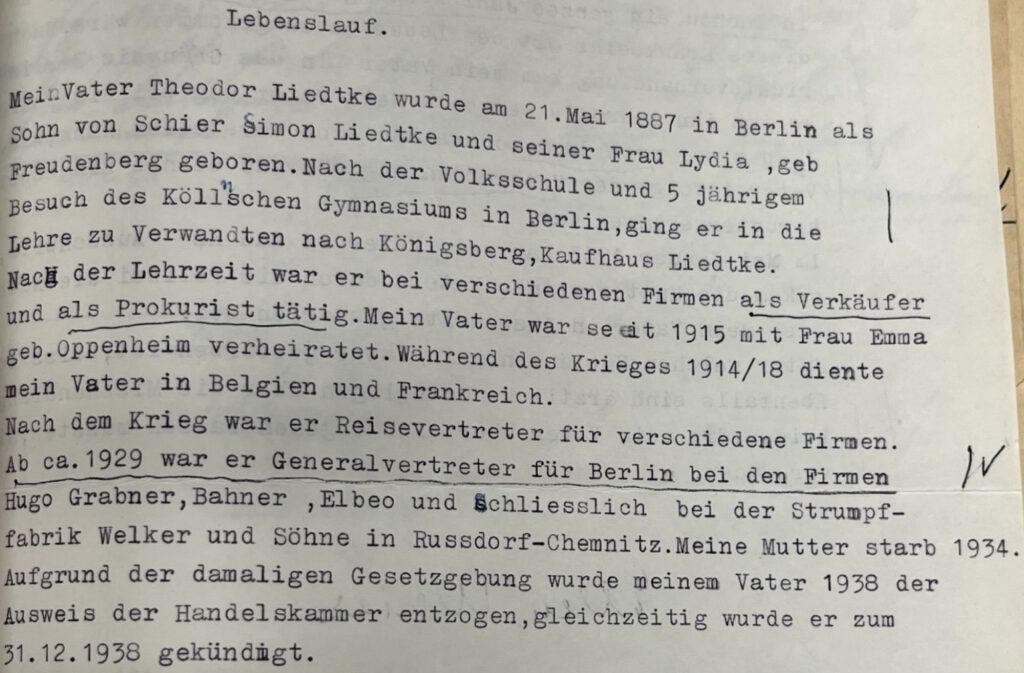

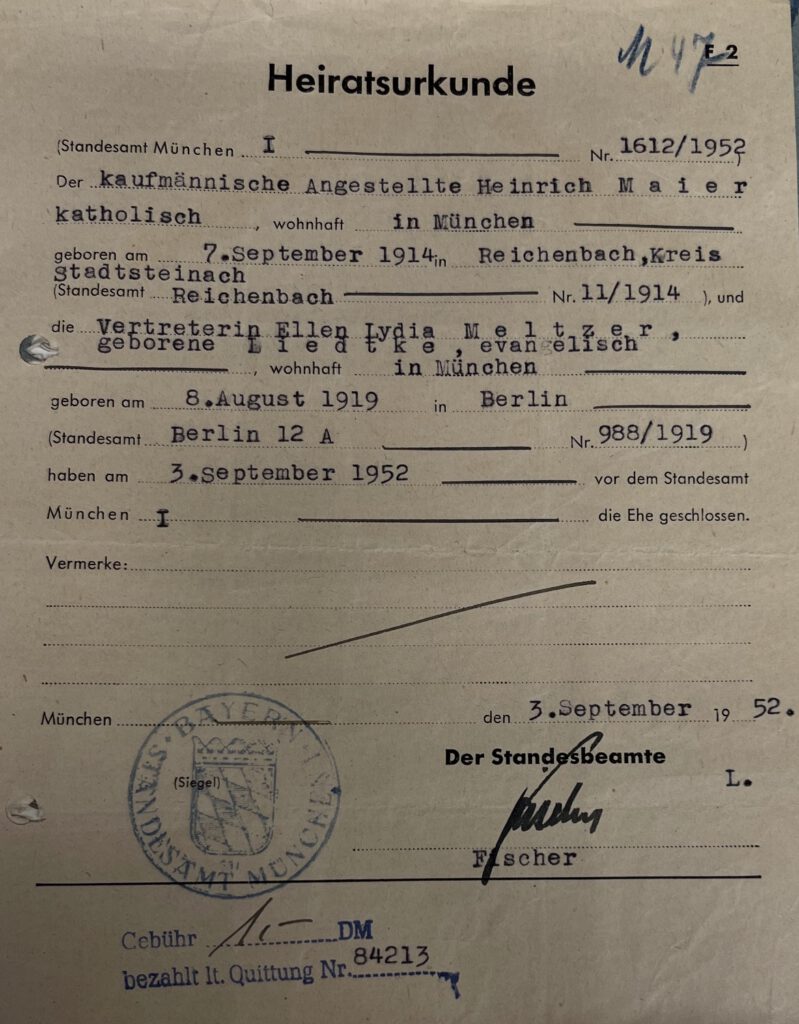

Fast fünfundzwanzig Jahre wohnte die Familie von Ernst Liedtke am Blumeshof 12, von 1910 bis 1934 (Bild 1). Wir wollen zum Abschluss dieser Familiengeschichte noch einen Blick in die Wohnung und in die Nachbarschaft werfen.

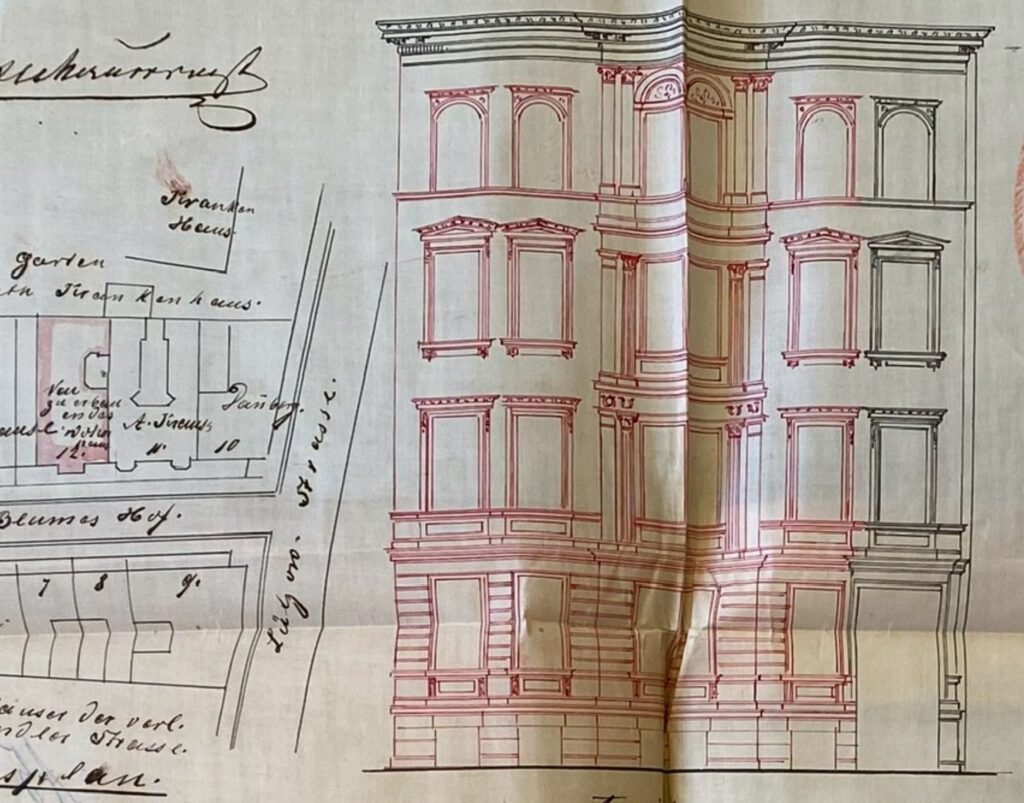

Das Haus Blumeshof 12

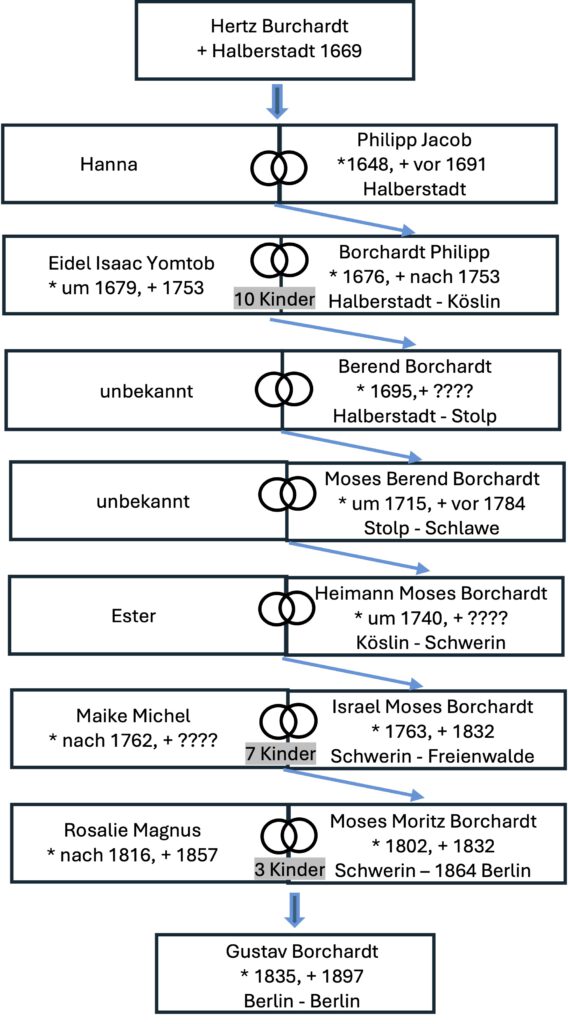

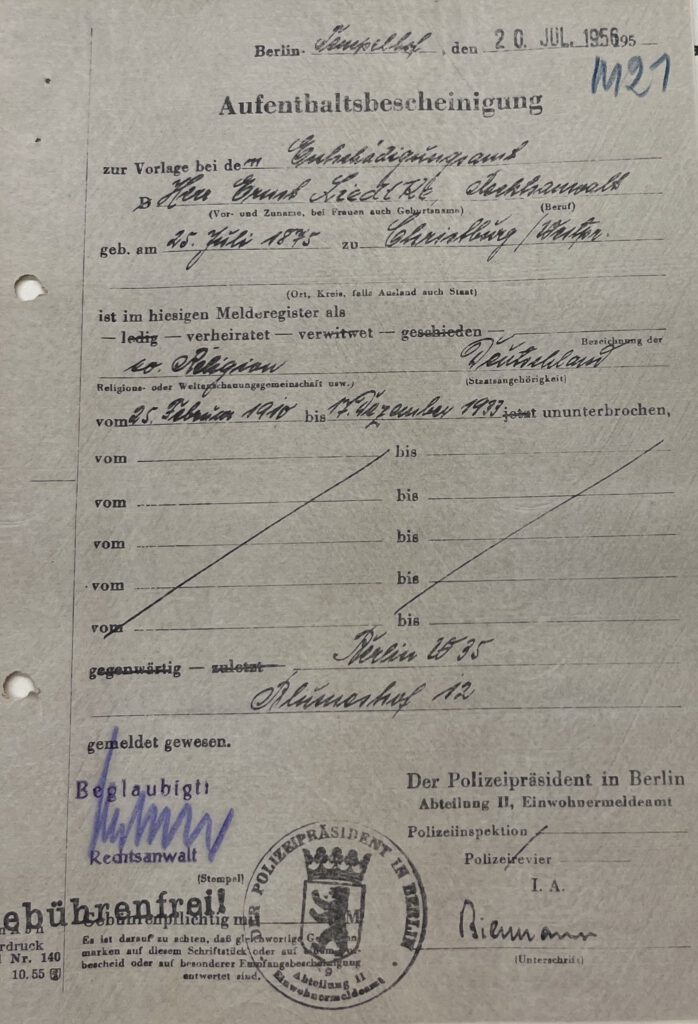

Das Haus war 1871 bis 1873 gebaut worden, es war die Erstbebauung dieses zunächst als Privatstraße geplanten Terrains, das bis 1861 dem Unternehmer Jungbluth gehörte, der hier einen Gewerbehof betrieben hatte (mittendran vom 7. September 2023). Jungbluth verkaufte es an den Bankier Johann Carl Blume, der das Terrain parzellierte und weiterverkaufte. Auf diese Weise entstanden bis 1874 sechzehn Wohnhäuser zwischen der Lützowstraße und dem Schöneberger Ufer, mit repräsentativen Straßenfronten (Bild 2), aber durchaus auch vielen engen Hinterhöfen zwischen Seiten- und Querflügeln. Daher entstammten die Einwohner der sozialen Mittel- und Oberschicht ebenso wie der Arbeiterschaft, ein Querschnitt der Berliner Bevölkerung, wenn man sich die Berufe der etwa 100 Mieter (Familien) zu jedem Zeitpunkt zwischen 1880 und 1935 anschaut. Blumeshof 12 machte da keine Ausnahme. Gegen Ende der Periode wurden mehr und mehr Wohnungen durch Büroräume ersetzt, da die Nähe zum Regierungsviertel die Lage attraktiv machte für Firmen, Kanzleien, Hotels und Behörden, und dies die Preise nach oben trieb.

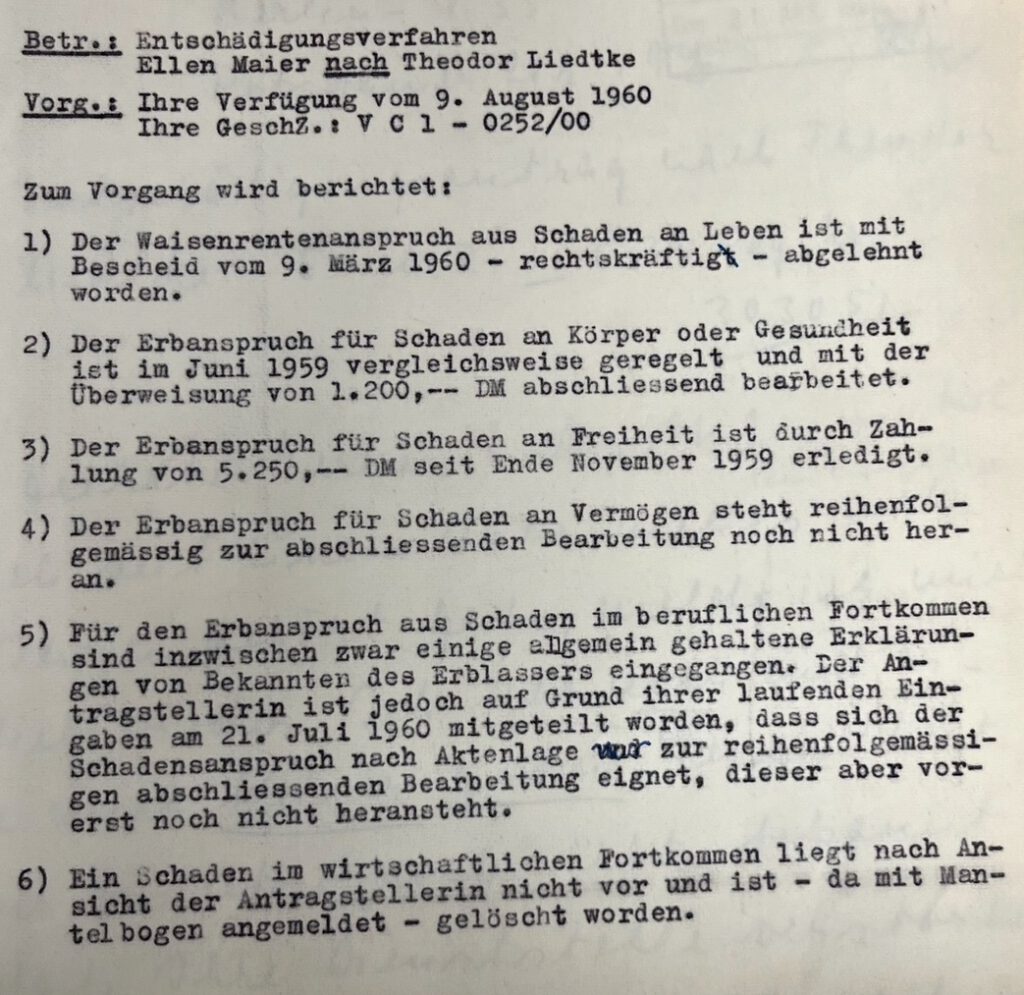

Das Haus Blumeshof 12 war, von der Lützowstraße kommend, das dritte Grundstück auf der rechten Seite. Blume verkaufte dieses Grundstück 1864 an den Kaufmann Carl Adolf Stein, der einen ersten Bauantrag stellte für ein Wohnhaus mit zwei Seitenflügeln und Quergebäude. Das wurde jedoch nicht genehmigt, weil der vorgesehene Innenhof nicht ausreichend war – er musste nach feuerpolizeilicher Vorschrift mindestens fünf Meter Durchmesser haben, damit der Löschwagen wenden konnte. Im Zuge einer Zwangsversteigerung erwarb Maurermeister Albert Friedrich Krause 1871 das Grundstück sowie ein Nachbargrundstück (Nr. 13) und legte einen veränderten Bauplan vor mit je nur einem Seitenflügel, der schließlich genehmigt wurde. In den folgenden drei Jahren entstanden hier zwei vierstöckige Wohnhäuser, die ab 1874 je vier Mieter hatten.

Nach Krauses Tod 1912 gingen die Immobilien an seine Erben und 1920 im Zuge einer weiteren Zwangsversteigerung an den Architekten Beschmidt und Angehörige. Im Jahr 1934 kaufen der jüdische Arzt Paul Seelig und seine Frau Olga die beiden Gebäude von einer Immobilien-Verwaltungsgesellschaft, mussten aber 1939 zwangsverkaufen an den Kommerzienrat Arthur Francke, an dessen Erben sie 1942 übergingen; zu diesem Zeitpunkt waren vornehmlich Büros in den beiden Gebäuden Nr. 12 und 13. Im Bombenkrieg von 1943 wurden beide Gebäude zerstört (Bild 3). Nach dem Krieg kaufte die Stadt Berlin die Grundstücke von der Jewish Restitution Successor Organization, der Vertretung der vertriebenen jüdischen Eigner 1934-1939, Olga und Paul Seelig.

Die Wohnungen im Blumeshof 12

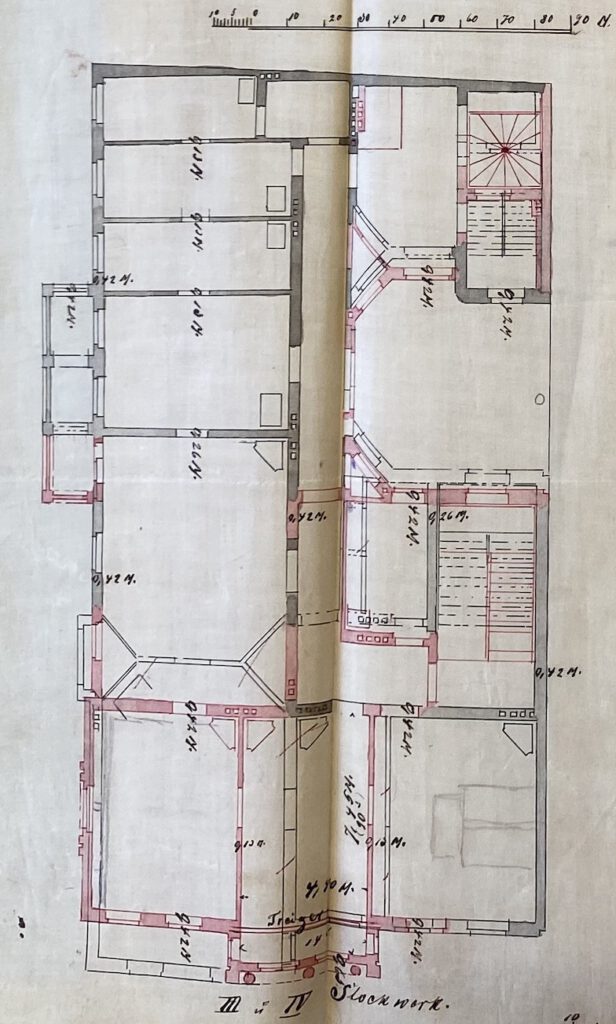

Das Haus grenzte an der Rückseite an den Garten des Elisabeth-Krankenhaus, zwischen den Häusern Nr. 12 und 13 gab es vermutlich einen Weg auf das Krankenhausgelände. Es hatte eine moderat dekorierte Fassade ohne Balkone (Bild 4), aber mit Erkern im zweiten und dritten Stock. Jede der vier Wohnetagen hatte eine Grundfläche von etwa 250 qm, mit großen Zimmern an der Straßenfront und weiteren Zimmern entlang eines langes Flurs im Seitenflügel mit Blick auf den engen Innenhof. Am Ende des Flures befand sich ein weiteres Zimmer im Quergebäude, das auch über eine weitere Treppe erreichbar war und oftmals separat genutzt oder vermietet werden konnte, z.B. für Hauspersonal oder Untermieter. In den 30-er Jahren wurden diese Wohnungen oftmals aufgeteilt.

Wir wissen aus einer Quelle (1), dass die Familie Liedtke Nachbarn über sich und unter sich hatte; unten wohnte Paul von Schlippenbach (1869-1933) und seine Frau, und oben war die Wohnung von Hedwig Schoenflies (1845-1908), die Großmutter mütterlicherseits von Walter Benjamin (1892-1940). Aber Hedwig Schoenflies, deren große Wohnung Walter Benjamin in seiner „Kindheit in Berlin um Neunzehnhundert“ (2) erlebt hatte, wohnte hier nur von 1897 bis 1906, da war Ernst Liedtke noch nicht verheiratet und lebte und arbeitete noch in der Lutherstraße. Und der Schauspieler und Kunstmaler Paul von Schlippenbach und seine Frau zogen erst 1928 ein und nutzen die Wohnung für „das kleinste Theater Berlins“ (3). Da ist es schwierig festzustellen, wer denn nun die beste Wohnung im Haus, die sogenannte Beletage bewohnte.

Wir haben es systematisch versucht, indem wir die Mieter und deren Wechsel von Jahr zu Jahr zwischen 1895 und 1933 aufgelistet haben, aber das führt hier zu weit. Vermutlich wohnte der Bankier Julius Landau lange Zeit in der ersten Etage, und über ihm Hedwig Schoenflies in der größten der Wohnungen, die auch die höchste Deckenhöhe (4,06m) hatte. Die Kanzlei der japanischen Botschaft zog ein, als Julius Landau an den Lützowplatz umzog (1906), und die Familie Liedtke zog einige Jahre nach dem Auszug von Hedwig Schoenflies (1907) in die Etage, die sie vorher bewohnt hatte. In all den Jahren hatte im Souterrain immer auch neben dem Portier ein Handwerker (Schlosser), eine Putzmacherin (Hutmacherin), ein Kutscher, eine Friseurin oder eine Haarhandlung Wohnung und vermutlich Arbeitsplatz.

Die Wohnung der Familie Liedtke

Verglichen mit heutigen „bürgerlichen“ Wohnungen waren die Wohnungen um und nach der Jahrhundertwende 1900 dunkel. Das lag nicht nur an verhältnismäßig kleinen Fenstern, sondern auch daran, dass im Inneren dunkle Farben bevorzugt wurden, schwere Brokatvorhänge, dunkle Tapeten, dunkles Parkett und Teppiche. Genau so sah es auch bei den Liedtkes aus, von deren Wohnzimmer es ein Foto gibt (Bild 5) (1).

Die Wohnung hatte an der Fensterfront zwei große Zimmer, die vermutlich beide als Wohnräume genutzt wurden, und dazwischen einen kleineren Raum, den man in Berlin das „Berliner Zimmer“ nannte, ein meist quadratischer Zwischenraum, der die beiden Zimmer verband und unterschiedliche Funktionen haben konnte: Ankleidezimmer, wenn eines der beide großen Räume ein Schlafzimmer war, Arbeitsraum oder ein gemütlicher Rückzugsort. Das Berliner Zimmer hatte meist keine Fenster, aber in der Liedtke´schen Wohnung hatte es einen Erker mit viel Fensterfläche zur Straße raus (Bild 7) (4). Möglicherweise war der zweite Raum auf der anderen Seite des Berliner Zimmers der Raum, in dem musiziert wurde, der also zumindest einen Flügel enthalten haben muss. Details zu den musikalischen Qualifikationen und Unternehmungen beider Eltern und aller drei Töchter hat Simon May in seinem Buch beschrieben (1).

Vermutlich lagen die Schlafzimmer alle entlang des langen Flures, und sicherlich war so viel Platz, das jedes der drei Mädchen ihr eigenes „Reich“ haben konnte. Laut Grundriss waren dies insgesamt fünf größere und kleinere Zimmer mit Fenstern zur Gasse zwischen Nr. 12 und Nr. 13, und zwei kleinen Balkonen. Interessant ist der Raum am Ende des Ganges in den kurzen Querflügel: Man könnte sich vorstellen, dass dies als exklusives Arbeits- und Besprechungszimmer des Rechtsanwalts und Notars Ernst Liedtke diente, oder als Gästezimmer für Besucher, die die Familie hatte, und vielleicht auch später das Fotostudio beherbergte, dass die älteste Tochter betrieb.

Bleibt eine letzte Frage, die zu beantworten nicht ganz leichtfällt: Da die Liedtkes kein eigenes Haus hatten, was mögen sie für diese Wohnung an Miete bezahlt haben? Wir haben von diesem Haus keine Angaben über Mieteinnahmen gefunden, kennen aber Mietpreise in Objekte in unmittelbarer Nähe, am Lützowplatz, aus dieser Zeit. Dort hatte die Finanzverwaltung 1888 die Eigentümer der Häuser rund um den Lützowplatz (mittendran vom 26. Januar 2025) nach den Mieten befragt und festgelegt, welchen Geldwert eine Wohnung bei Eigennutzung hatte (5). Grob gesagt betrug die Jahresmiete einer 300 qm Wohnung im Mittel etwa 3000 Reichsmark, was einem heutigen Geldwert von ungefähr 25.000 € entspricht (6). Wohlgemerkt handelt es sich um die Jahresmiete, nicht die Monatsmiete, die hätte dann etwa bei einem 2000 €-Kaufkraft-Äquivalent gelegen. Da die Wohnungen am Lützowplatz exklusiver waren als im Blumeshof (allein schon wegen der Lage am Platz), nehmen wir an, dass die zwischen 250 qm große Wohnung der Liedtkes im Jahr 1910 vielleicht eine Jahresmiete von 2500 Mark kostete, bei einem Jahreseinkommen des Ernst Liedtke von mehr als 50.000 Mark, wie im Entschädigungsverfahren nach dem Krieg (mittendran vom 26. Oktober 2025) geschätzt worden war. Der Anteil der Miete an den Lebenshaltungskosten war also vor 100 Jahren mit 5% deutlich geringer als heute.

Abschluss unserer Geschichte, nicht Ende der Familiengeschichte

Ernst Liedtke starb an einem Herzanfall im Dezember 1939 vor dem Haus im Blumeshof, nachdem ihm die Nationalsozialisten im Frühjahr des Jahres die Ausübung seines Berufes aufgrund des antisemitischen Gesetzes über die „Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ (7) untersagt hatten. Im Entschädigungsverfahren nach dem Krieg wurde dieses Berufsverbot als Ursache seines Todes gutachterlich anerkannt (8). Seine Frau und seine Töchter überlebten den Nationalsozialismus auf eigentümliche und eindrucksvolle Weise, wie Neffe Simon May in seinem Buch (1) beschrieben hat. Dieses Buch sei den Lesern dieser Geschichte abschließend ans Herz gelegt.

Literatur

1. Simon May: How to be a Refugee. Picador Publisher, London 2021.

2. Walter Benjamin: Berliner Kindheit um Neunzehnhundert. Suhrkamp Verlag, Frankfurt 2010.

3. „Die kleinste Bühne Berlins“. Artikel in der Neuen Berliner Zeitung vom 4. November 1929 (Nr. 259).

4. Landesarchiv Berlin: Bauakte Blumeshof 12, B Rep. 202 Nr. 2955.

5. Landesarchiv Berlin: Acten der Stadtverordneten-Versammlung zu Berlin betreffend den Lützowplatz A Rep. 000-02-01 Nr. 734.

6. Kaufkraft-Äquivalente historischer Währungen.

7. https://de.wikipedia.org/wiki/Gesetz_zur_Wiederherstellung_des_Berufsbeamtentums

8. Rentenakte im Entschädigungsamt Berlin, Nr. 212.762.