Der folgende Teil der Geschichte der Familie Popper ist eine Gemeinschaftswerk von mir und einer künstlichen Intelligenz (KI) und das kam so: Ich wollte seit langem den wissenschaftlichen Nachlass von Julius Popper, dessen Lebensweg wir hier ausführlich dokumentiert haben, durchsehen und verstehen, und wenn es geht, auch für diesen Blog zusammenfassen – damit habe ich mich in den letzten Wochen herumgeplagt.

Als ich aber einen Text dazu fertig hatte, war zweierlei klar: Der Text war lang (12 Manuskriptseiten), und er war abgehoben und unverständlich für den mittendran-Blog; ich bin dazu an die Grenzen meines eigenen Wissens und eigentlich darüber hinaus gegangen. Deswegen habe ich diesen langen Text erst mal an ein paar Freundinnen und Experten gegeben, um ihn überprüfen zu lassen.

Quasi als Übergangslösung habe ich diesen Text in eine KI, das ChatBot Programm Chat GPT Version 5, eingegeben mit dem Auftrag, den Text wissenschaftlich neutral zu überarbeiten – heraus kamen 10 Seiten, die immer noch mein Text waren, aber sich besser lasen als zuvor; vielleicht wie nach einem Lektorieren, aber mit textlichen Eingriffen, anstatt nachzufragen, was ein*e Lektor*in üblicherweise macht. Aus schierer Neugierde habe ich dann der KI die Anweisung (das nennt man ein Prompt) gegeben, den Text auf 4 Seiten (2400 Wörter) zu kürzen und ihn allgemeinverständlicher zu machen. Der daraus resultierende Text ist am 19. Dezember 2025 auf mittendran veröffentlicht worden.

Hier nun stattdessen der volle Text, mein Text mit Überarbeitung und Korrektur durch die KI; denn wer sich auf diese Seite verirrt, hat ein größeres Interesse an jüdischer Geschichte und Philosophie, und die/den kann ein langes Manuskript nicht schrecken.

—-

Julius Juda Popper (5. Oktober 1822 – 25. November 1884)

Eine Annäherung

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit dem wissenschaftlichen Nachlass von Julius Popper, der im Zeitraum von etwa vierzig Jahren zwischen 1843 und seinem Tod 1884 entstand. Die Darstellung erfolgt vor dem Hintergrund seiner Familiengeschichte sowie seines beruflichen und privaten Werdegangs, die an anderer Stelle ausführlich beschrieben wurden (1).

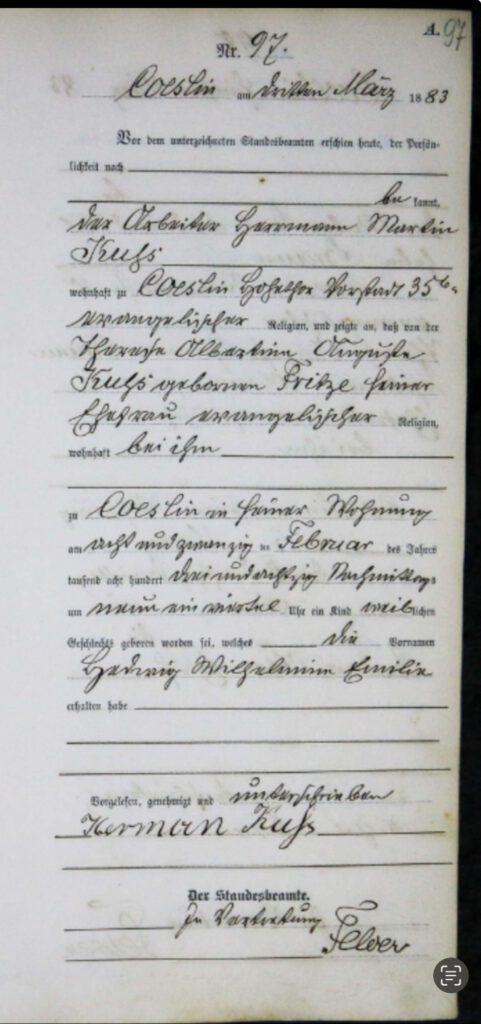

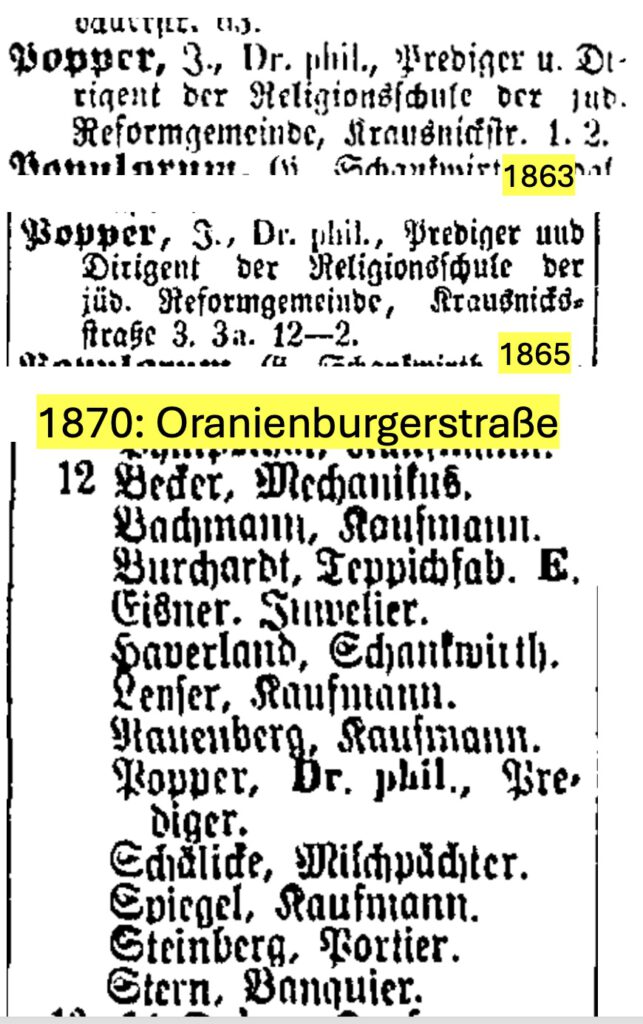

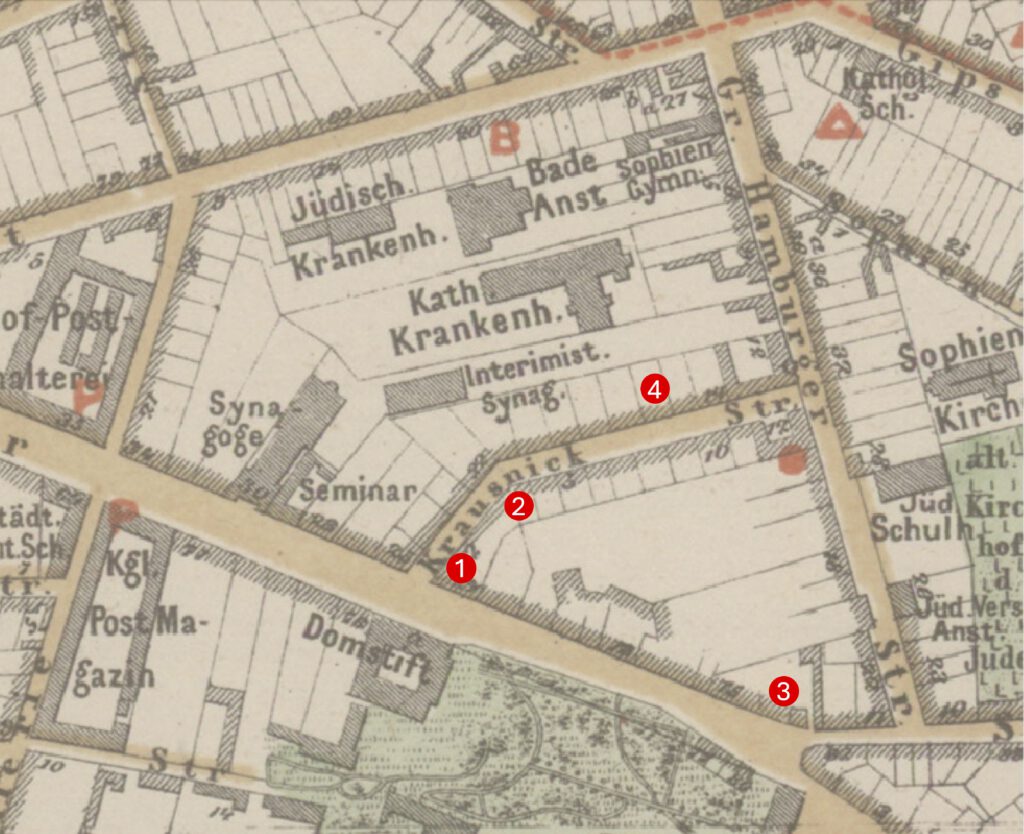

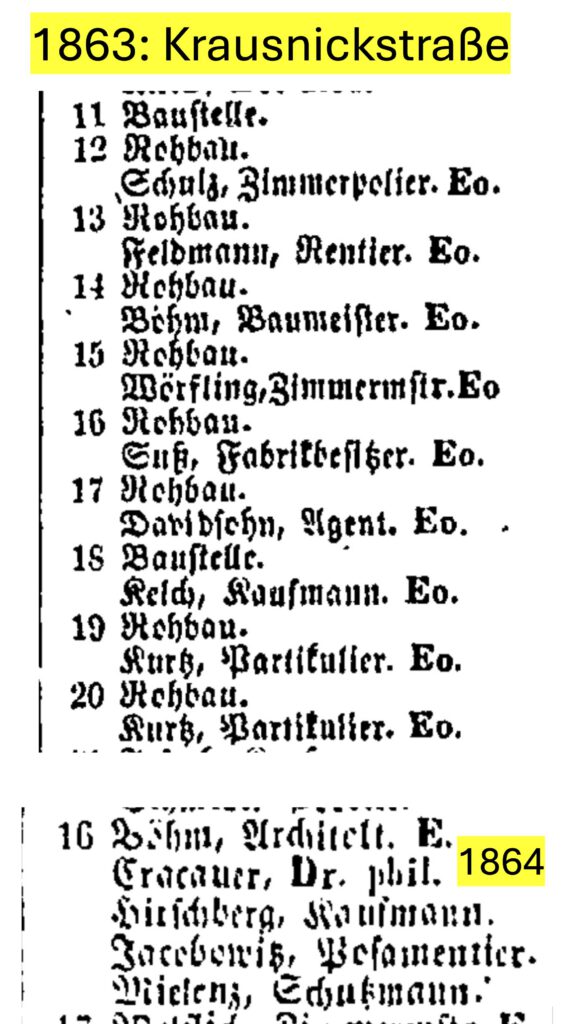

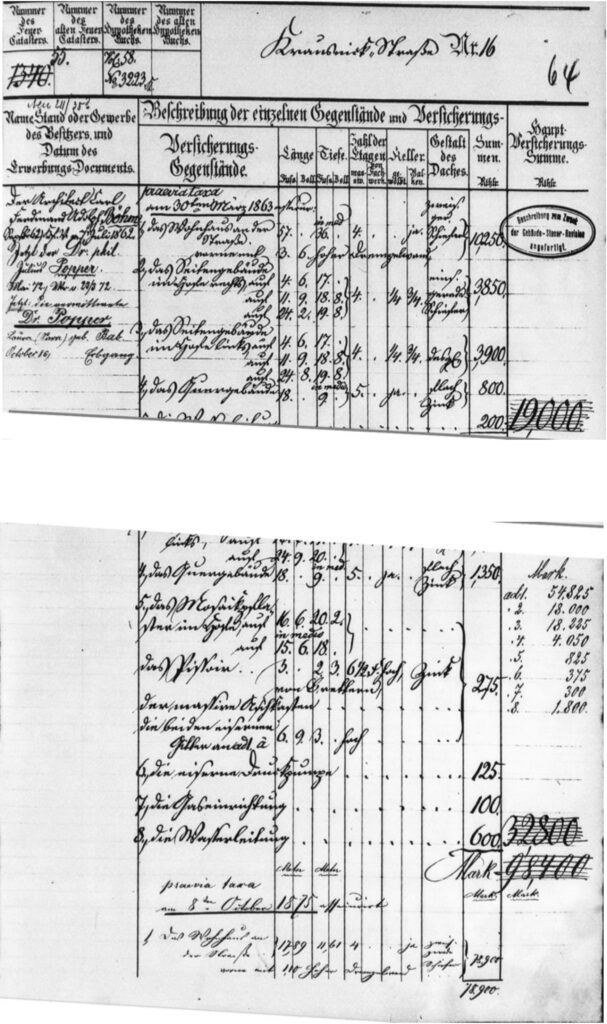

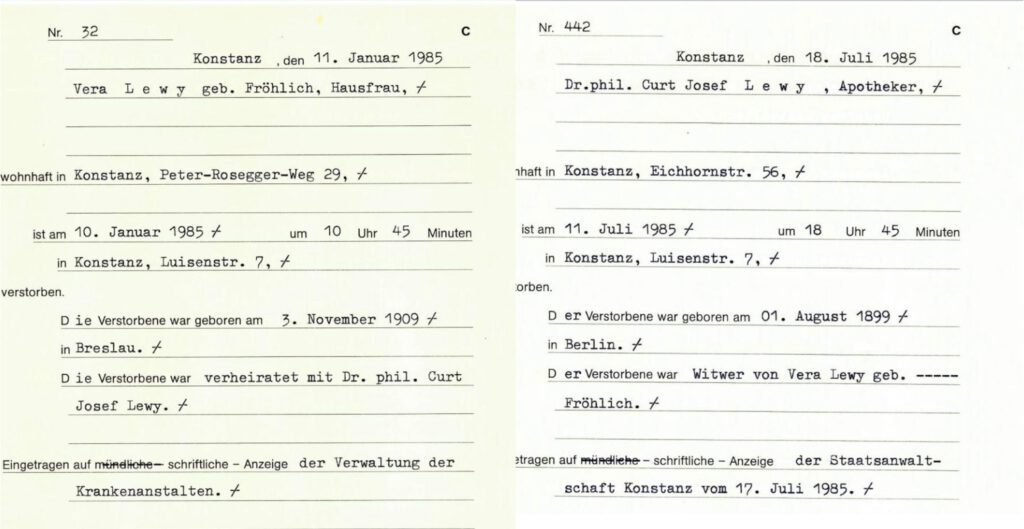

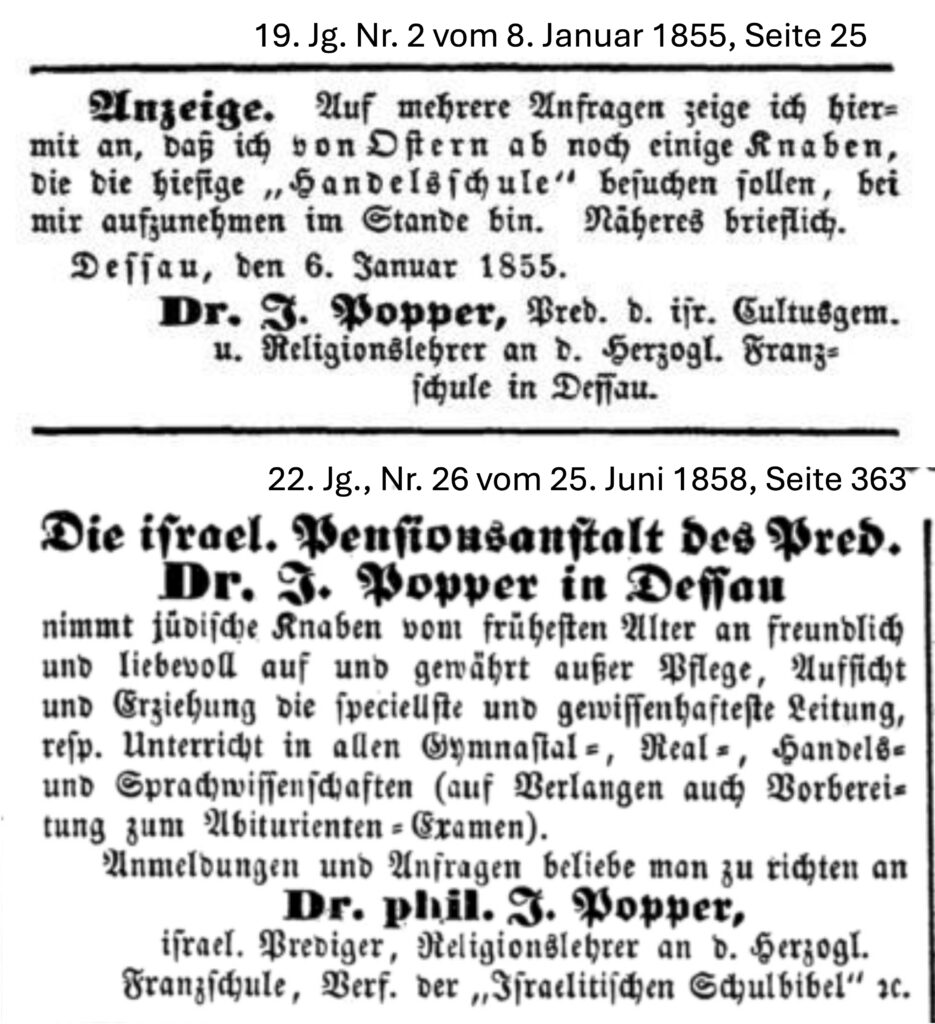

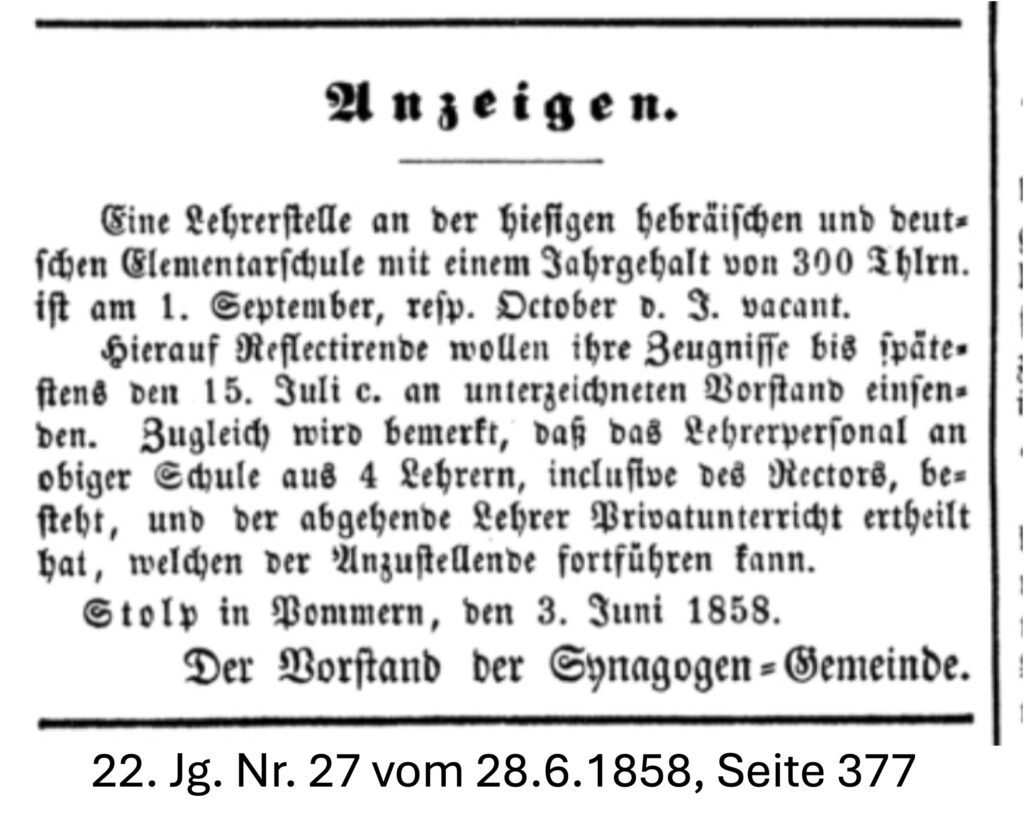

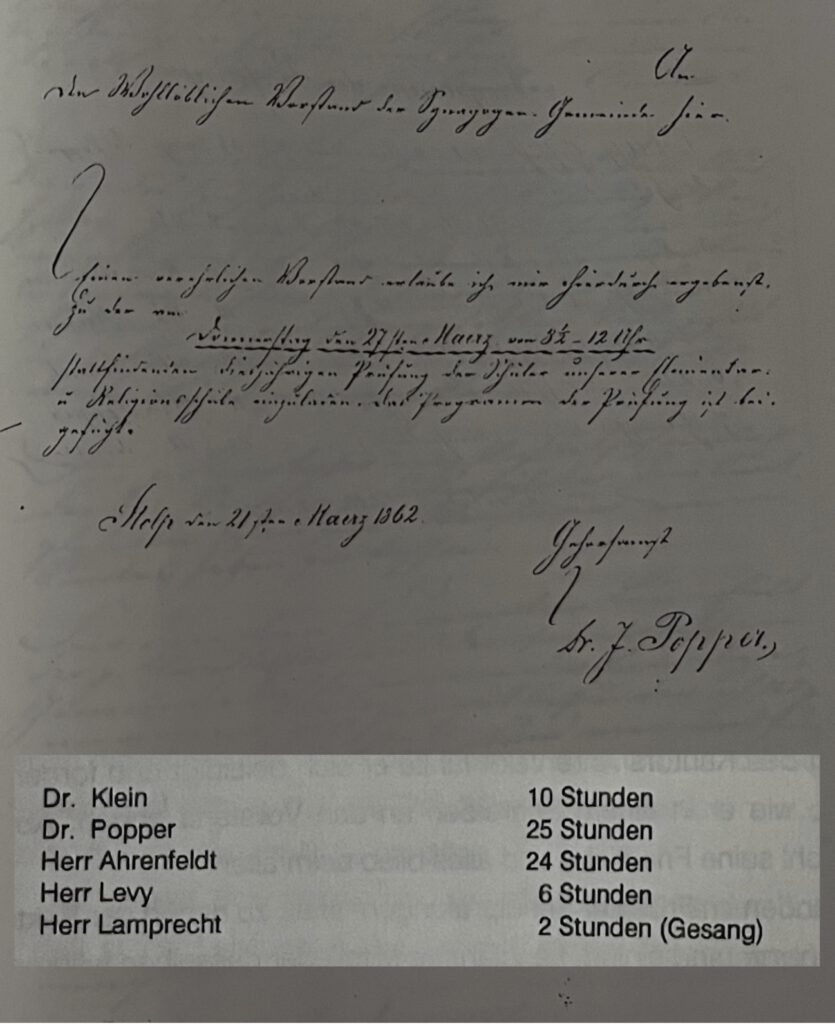

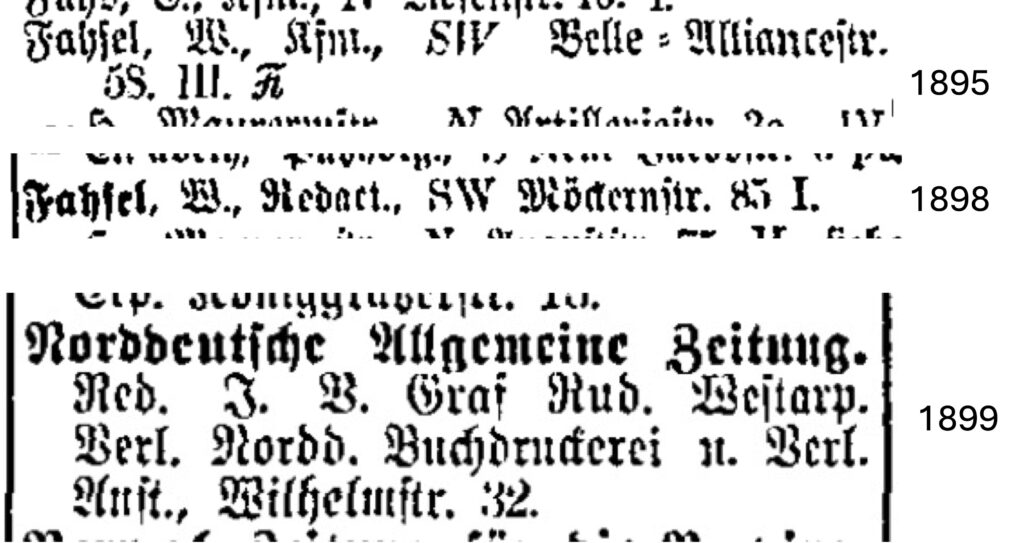

In Kürze: Julius Popper wurde in Hildesheim geboren und legte 1841 am dortigen Gymnasium Andreanum das Abitur ab. Anschließend studierte er in Berlin von 1842 bis 1846 Philosophie, Theologie und Archäologie. Bereits während des Studiums und nach dessen Abschluss bis 1854 war er als Erzieher am Auerbach’schen Waisenhaus in Berlin tätig, danach bis 1858 als Religionslehrer in Dessau (Anhalt) und anschließend in Stolp (Pommern). Im Jahr 1862 kehrte er nach Berlin zurück und übernahm das Amt des Schuldirektors der Jüdischen Gemeinde (Abb. 1).

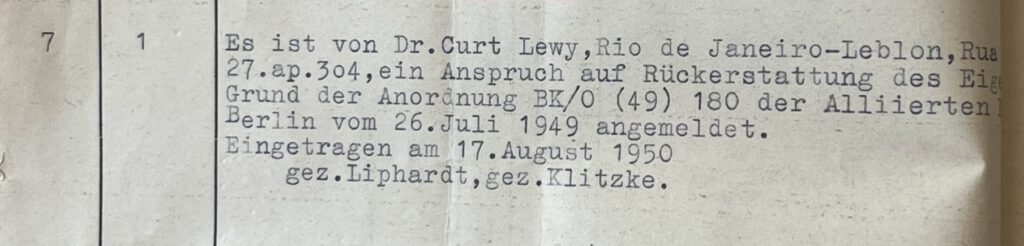

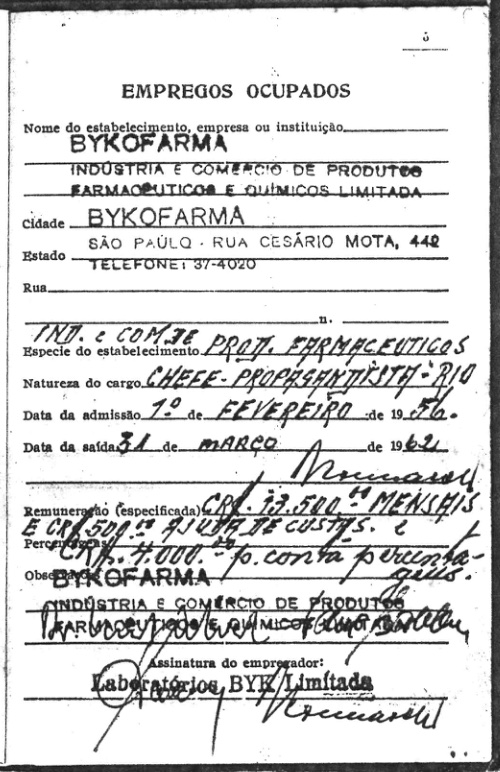

Für die Analyse seines wissenschaftlichen Werks stehen verschiedene Quellen zur Verfügung. Zunächst ist seine 1854 an der Universität Leipzig eingereichte und in lateinischer Sprache verfasste Dissertation zu nennen, die den Titel Observationes criticae in Pentateuchi de Tabernaculo Relationem trägt, was mit „Kritische Anmerkungen zum Bericht des Pentateuchs über die Stiftshütte“ übersetzt werden kann (2). Die Inhalte dieser Arbeit flossen später (1862) in ein Buchprojekt ein (3).

Ein zweites, bedeutsames Werk ist die Israelitische Schulbibel, deren erste Auflage 1854 und zweite 1873 erschien (4). Sie wird auch heute noch in wissenschaftlichen und religionsgeschichtlichen Publikationen zitiert (5).

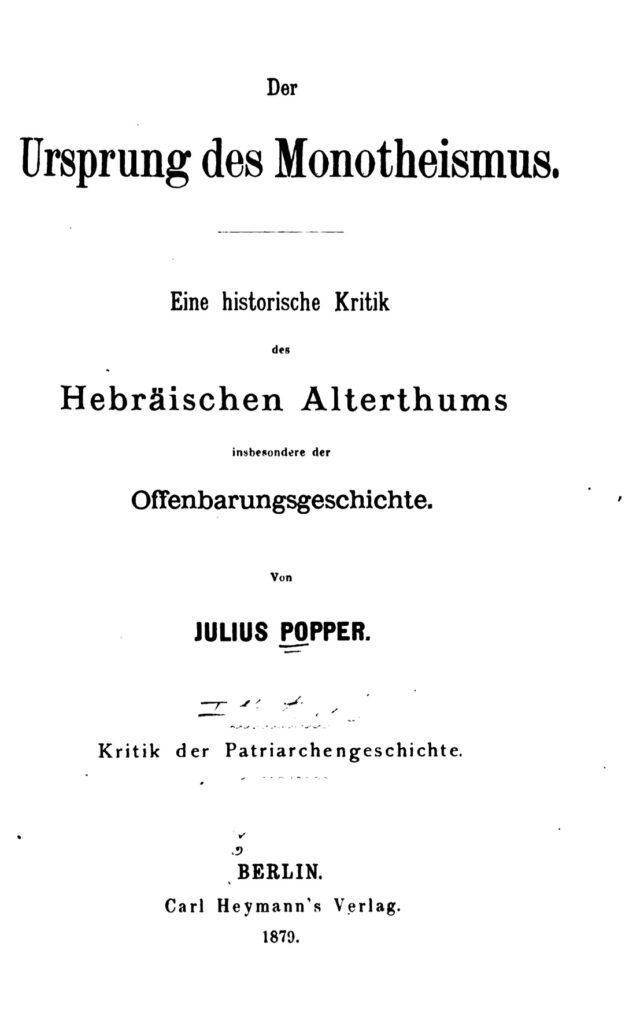

Das dritte, unvollendete wissenschaftliche Projekt Poppers steht im Zusammenhang mit seiner 1879 veröffentlichten Monografie Der Ursprung des Monotheismus (6) sowie seiner Korrespondenz mit zeitgenössischen Gelehrten. Möglicherweise gehörte hierzu auch ein Antrag auf eine Studienreise nach Palästina, den er 1869 an das preußische Kultusministerium, dem “Ministerium der Geistlichen, Unterrichts und Medizinal-Angelegenheiten„, richtete (7).

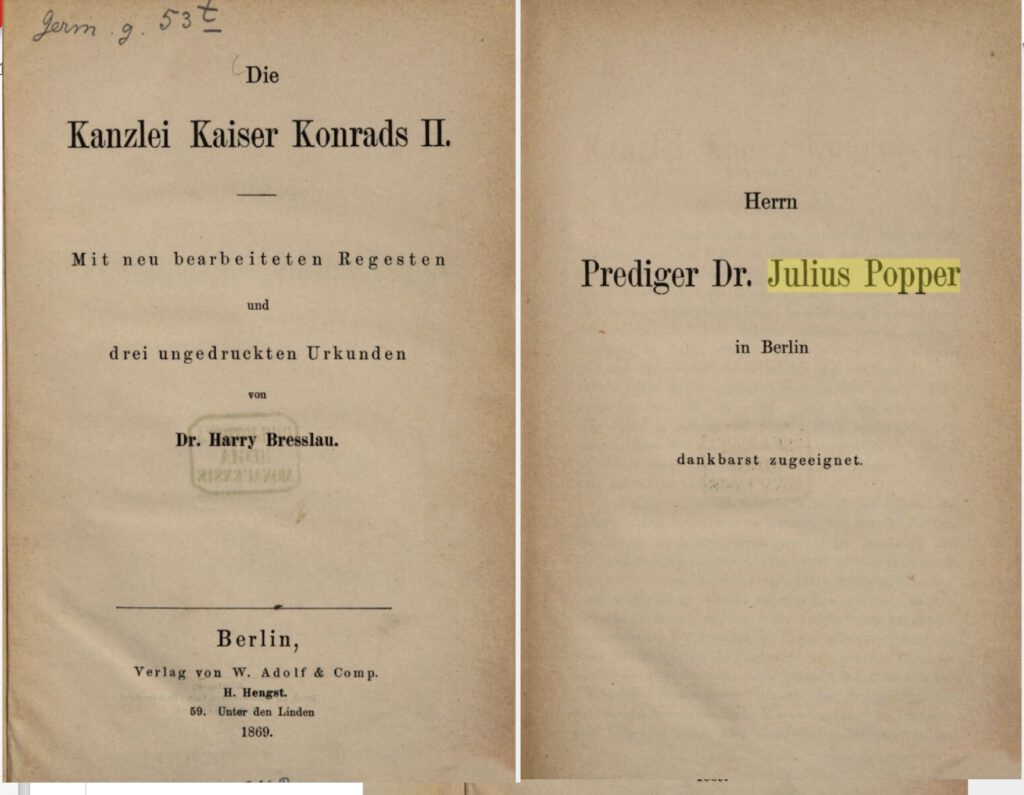

Abschließend werden zwei weitere Dokumente vorgestellt, die seine öffentliche Tätigkeit ergänzen: die 1855 in Dessau gehaltene Traurede anlässlich der Heirat seiner Schwester (8) sowie eine Widmung in der Dissertationsschrift des Historikers Harry Bresslau (1848–1926) (9).

Ziel dieser Arbeit ist eine Annäherung an das wissenschaftliche Wirken Julius Poppers. Eine umfassende Interpretation seiner Position ist nicht intendiert, da hierfür die erforderlichen Spezialkenntnisse in Sprache, Geschichte und philologisch‑wissenschaftlicher Methodik über den Rahmen dieser Darstellung hinausgehen.

Projekt 1: Dissertation und Buchpublikation

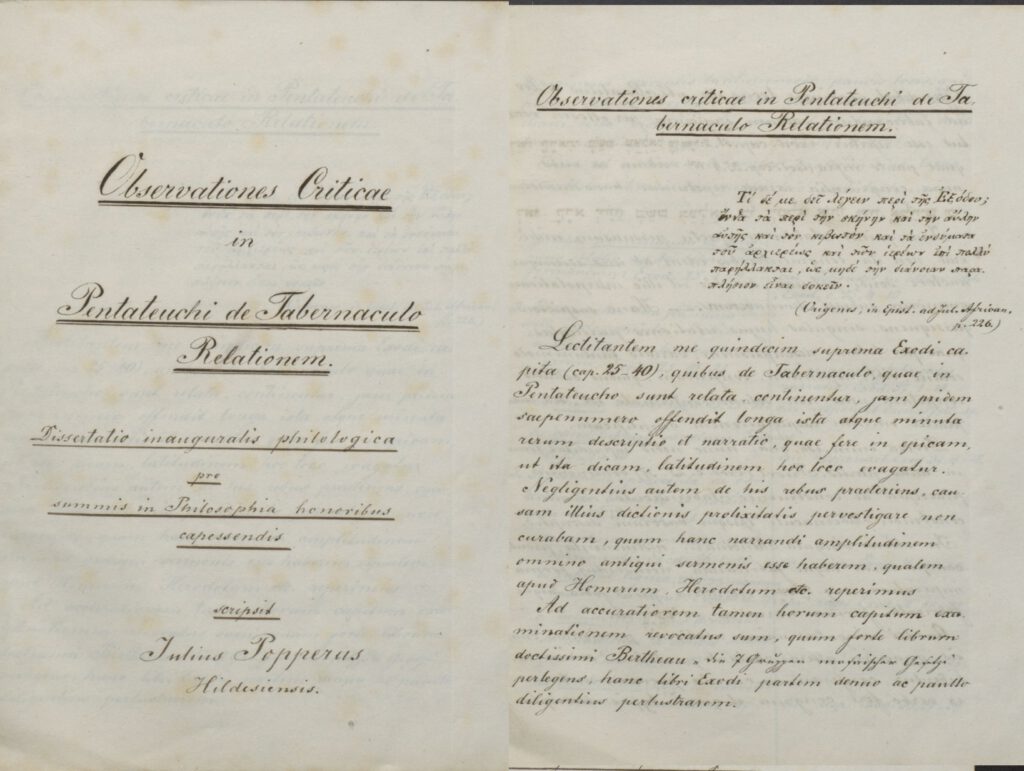

Um den übersetzten Titel von Julius Poppers Dissertation (Observationes criticae inPentateuchi de Tabernaculo Relationem, Abb. 2) verstehen zu können, ist es notwendig, die Begriffe Pentateuch und Stiftshütte kurz zu erläutern. Diese sind außerhalb der theologischen Fachsprache heute kaum noch bekannt.

Der Pentateuch bezeichnet die fünf Bücher Moses, die den Kern des Alten Testaments bilden. Sie erzählen die Geschichte des jüdischen Volkes von der Schöpfung – beginnend mit Adam und Eva im Buch Genesis – bis zum Tod Moses. In der jüdischen Tradition wird dieser Text, auch Tora genannt, in hebräischer oder aramäischer Sprache überliefert, da Hebräisch sowohl Alltags‑ als auch Kultsprache war. Die Stiftshütte (auch Tabernakel) wird im zweiten Buch Moses, Exodus 25–31, detailliert beschrieben (Abb. 3). Sie war das mobile Heiligtum der Israeliten während der Wüstenwanderung nach der Rückkehr als dem ägyptischen Exil. Poppers Dissertation befasst sich mit der im Alten Testament überlieferten Beschreibung der Stiftshütte und untersucht deren historische, religiöse und mythologische Bedeutung für das Judentum.

Ohne vertiefte Kenntnisse des Lateinischen und Hebräischen ist diese Schrift kaum verständlich, da der lateinische Text zahlreiche hebräische Satzfragmente enthält, die auf die Originalstellen im Pentateuch verweisen. Latein war zu dieser Zeit, um 1850, im akademischen Kontext der Theologie und Philosophie noch obligatorische Wissenschaftssprache.

Das Gutachten des Leipziger Dozenten Cuck zur Dissertation war dagegen in deutscherSprache verfasst. Trotz inhaltlicher Vorbehalte bewertete er die Arbeit positiv:

„Mit dem eigentlichen Endergebniß der Abhandlung kann ich mich hiernach nicht einverstanden erklären. Dennoch hat die Abhandlung selbst mir ein großes Interesse abgewonnen, schon dadurch, daß der Verfasser die jüdische Einseitigkeit überwunden hat und im Gebiete der wahren Wissenschaft heimisch geworden ist. Der wissenschaftliche Standpunct des Mannes verdient ebenso wie seine Gelehrsamkeit die gerechteste Anerkennung. Die Würdigkeit, die philosophische Doctorwürde erhalten zu können, dürfte wohl unbezweifelt sein.“ (2)

Acht Jahre nach seiner Promotion veröffentlichte Popper unter dem Titel Der biblische Berichtüber die Stiftshütte. Ein Beitrag zur Geschichte der Composition und Diaskeue des Pentateuch (1862) eine deutsche Fassung seiner Untersuchung. Der Begriff Diaskeue bedeutet „Absicht“ oder „Gestaltungsidee“ im Sinn einer textlichen Komposition (10).

Nach Poppers Angaben lag der Text bereits seit 1843 vor und wurde vermutlich als Anhangseiner Dissertation beigefügt, was auch das Gutachten nahelegt. Daher konnte die eigentlicheDissertationsschrift nur etwa 15 Seiten umfassen. Im Familiennachlass (11) findet sich eine Abhandlung mit dem Titel De Hebraeorum Mythologia, die diesem Manuskript entsprechen dürfte. Bereits während seiner Berliner Studienzeit erhielt Popper dafür eine Belobigung und einen Preis, wie er in einem Brief an Heinrich Ewald vom 18. September 1861 erwähnt.

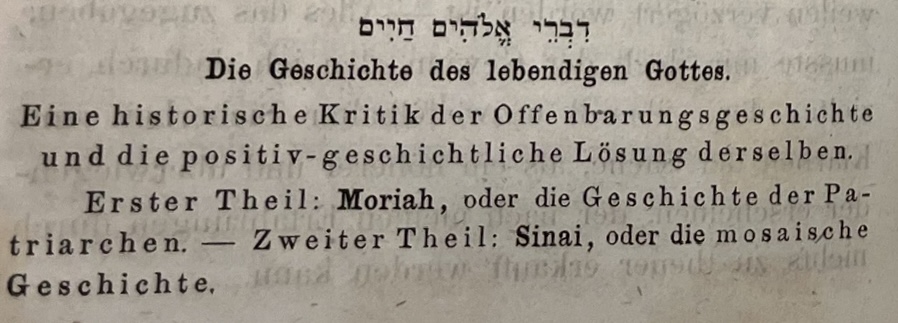

Im Vorwort seiner Publikation von 1862 erläutert Popper den Plan eines zwei-bändigen Werksmit dem Titel Die Geschichte des lebendigen Gottes (Abb. 4). Band 1 mit dem Untertitel Moriahoder die Geschichte der Patriarchen sollte die Erzählungen um Abraham, Isaak und Jakob behandeln. Moriah bezeichnet den in der Bibel erwähnten Berg, auf dem Abraham seinen Sohn Isaak opfern sollte (Genesis 22). Band 2 mit dem Titel Sinai oder die mosaische Geschichte sollte die Ereignisse rund um die Übergabe der Zehn Gebote und die Gesetzgebung am Berg Sinai darstellen.

Poppers Ziel war es, mithilfe vergleichender Sprachwissenschaft – einer klassisch philologischen Disziplin – die Texte des Alten Testaments auf eine wissenschaftliche Grundlage zu stellen. Sein Ansatz stand im Einklang, aber nicht in Übereinstimmung mitkonservativ‑jüdischen Interpretationstraditionen, die eine wörtliche Auslegung bevorzugten.

Als Beispiel analysierte Popper in seiner Arbeit die zweifache Darstellung der Errichtung der Stiftshütte im Buch Exodus (Kapitel 25-30 und 35-40) und unterzog die sprachlichen Parallelen einer Textanalyse. Der Gutachter verwarf diese Schlussfolgerung mit dem Hinweis, dass die beiden Textpassagen – wie weite Teile des Alten Testaments –unterschiedlichen historischen Kontexten entstammten und daher nicht ohne Berücksichtigung der Entstehungssituation verglichen werden könnten.

Hier tritt ein grundlegender methodischer Unterschied zutage: Während Popper philologisch‑sprachlich argumentierte, orientierte sich die zeitgenössische historische Forschungin der Tradition Theodor Mommsens (1817–1903) zunehmend an empirisch-hermeneutischen Prinzipien.

Poppers Arbeiten fanden sowohl Zustimmung als auch Kritik. Ran HaCohen analysiert die in Die Entdeckung des Christentums in der Wissenschaft des Judentums (S. 63–100): Seine Thesen wurden vor allem von nichtjüdischen Gelehrten rezipiert, während die jüdische Fachpresse weitgehend schwieg. Popper selbst klagte darüber: „Sie wurde von 10 Gelehrten freudig begrüßt und gebührend anerkannt, aber das war Alles; das Gros des gelehrten Publikums, für das sie eigentlich bestimmt war, hat sie ignorirt und sozusagen totgeschwiegen.“ (Brief an Bachofen vom 28. Dezember 1878, siehe unten)

Projekt 2: Die jüdische Schulbibel

Die jüdische Übersetzung der Bibel – genauer: des Alten Testaments beziehungsweise des Pentateuchs (der fünf Bücher Moses) – bedeutet im Kern die Übertragung des hebräischen Textes in die deutsche Sprache. Bereits ab etwa 250 v. Chr. war der ursprünglich hebräische und später aramäische Bibeltext in verschiedene griechische Varianten übersetzt worden, da Griechisch zur damaligen Zeit die Verkehrssprache des östlichen Mittelmeerraums war. Diese Übersetzungen flossen bis etwa 500 n. Chr. in rabbinischen Bearbeitungen in den Talmud ein (12).

Obwohl Hebräisch weiterhin als Sprache der Liturgie und des Religionsunterrichts galt, erschienen im deutschsprachigen Raum nach Luthers Bibelübersetzung des Alten und Neuen Testamentes (um 1532) in die neuhochdeutsche Sprache zunehmend Bibelübersetzungen in der jeweiligen Landessprache. Diese richteten sich meist an christliche Leserinnen und Leser und unterschieden sich häufig stark vom hebräischen Ausgangstext.

Die erste umfassende jüdische Bibelübersetzung ins Deutsche stammt von Moses Mendelssohn (1729–1786) (13) (Abb. 5). Mendelssohn kombinierte in seiner Ausgabe den hebräischen Text mit einer parallelen Wiedergabe des deutschen Textes in hebräischen Buchstaben. Diese Entscheidung trug der damals gängigen Sprachpraxis vieler deutscher Juden Rechnung, die das sogenannte Jüdischdeutsche (Jiddisch) in hebräischen Lettern schrieben und die gotische Frakturschrift kaum beherrschten. Bechtoldt (5, S. 20) fasst dies treffend zusammen: „Die meisten deutschen Juden verstanden und schrieben das Jüdischdeutsche mit hebräischen Buchstaben. Nur die wenigsten beherrschten die ›christliche‹ Frakturschrift. Das Verstehen des Hochdeutschen war eher gewährleistet als dessen aktives Sprechen. “Mendelssohns Vorgehen verband somit kulturelle Vertrautheit mit sprachlicher Bildung: Der Text blieb dem Original nahe, ermöglichte gleichzeitig das Erlernen der deutschen Sprache und stärkte den Zugang zu religiöser Bildung. Zwischen 1780 und 1783 erschien diese Übersetzung in mehreren Bänden.

Julius Popper knüpfte mit seiner Israelitischen Schulbibel von 1854 an Mendelssohns Idee an, wählte jedoch einen anderen methodischen Weg. Er verzichtete auf den Gebrauch des hebräischen Bibeltextes und erstellte stattdessen eine inhaltlich verdichtete, sprachlich klare und pädagogisch orientierte Kurzfassung des Alten Testaments in deutscher Spache und Schrift, insbesondere des Pentateuchs. Diese Fassung war für den Religionsunterricht von Kindern und Jugendlichen bestimmt: „Mancher wird das hebräische Element in dem Buche vermissen; ich habe absichtlich den hebräischen Unterricht und den Religionsunterricht hier auseinanderzuhalten gesucht.“

Poppers Schulbibel umfasst etwa 300 Druckseiten; zum Vergleich: die Mendelssohn’sche Übersetzung in heutiger Fassung ist etwa doppelt so umfangreich (14). Neben dem eigentlichen Bibeltext enthält das Werk mehrere Anhänge: eine kurze Darstellung der Geschichte der Juden von der Zerstörung des Tempels in Jerusalem (70 n. Chr.) bis in die Gegenwart, religiöse Gedichte und Lieder, ein Spruchbuch mit den „Grundzügen der israelitischen Religionslehre“ sowie eine Liste von 960 Lebensregeln.

Bechtoldt (5, S. 346) ordnet das Werk wie folgt ein:„Poppers Schulbibel ist ein biblisches, historisches und dogmatisches Werk ohne hebräische Elemente, konzipiert von einem Autor, der jahrzehntelang im Umgang mit ›weltlich gebildeten‹ Schülerinnen und Schülern stand. Ziel war es, biblische Geschichte, jüdische Religion und grundlegendes Wissen in einem kostengünstigen Lehrbuch zu vereinen.“

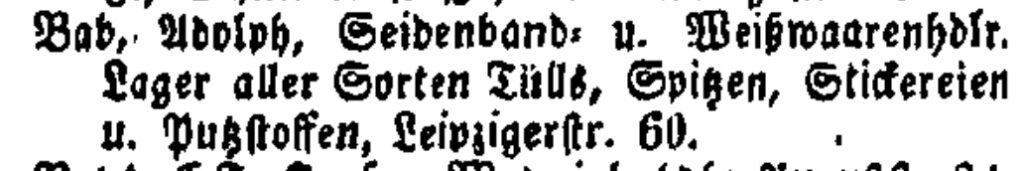

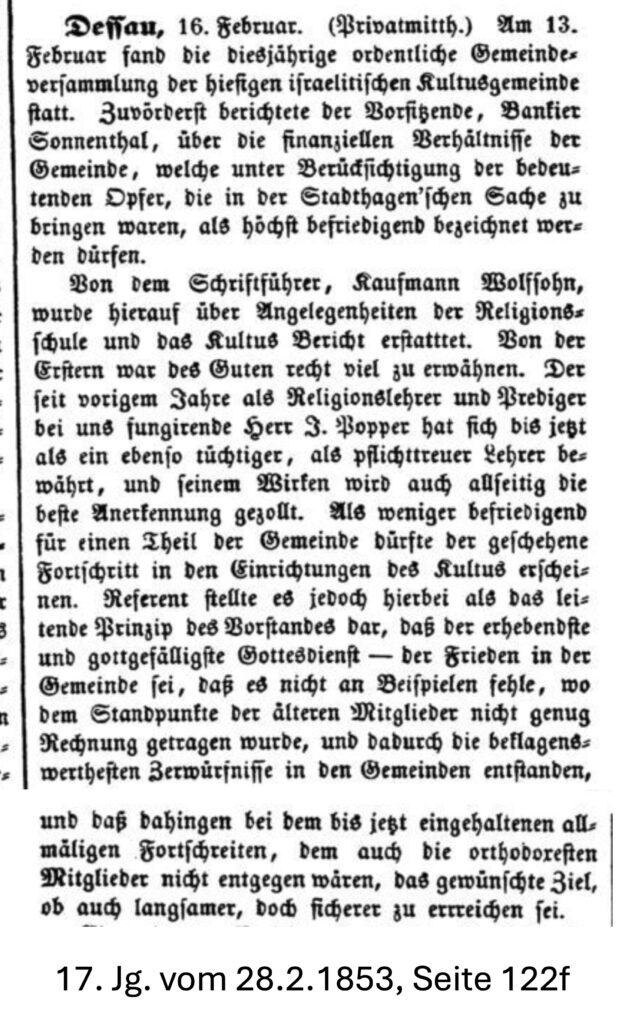

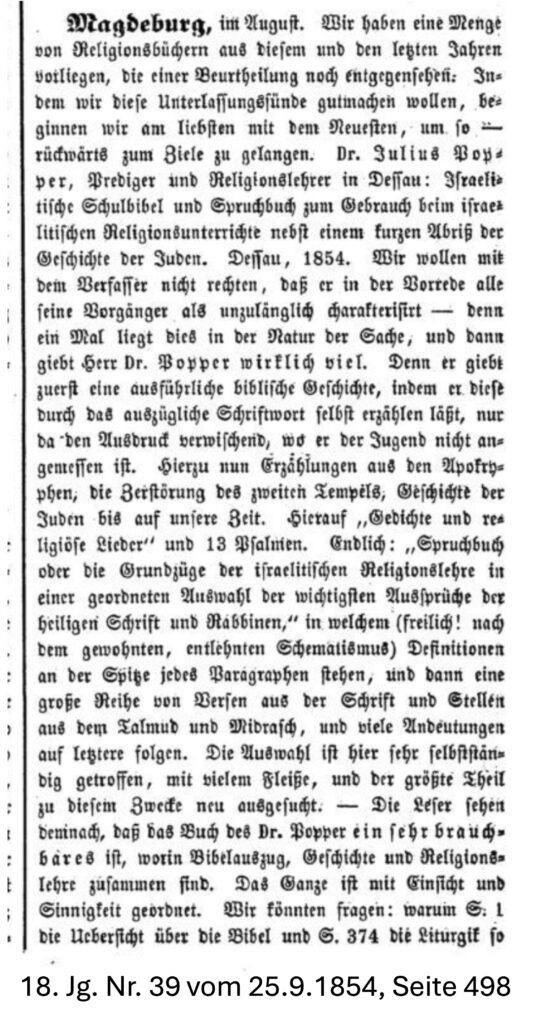

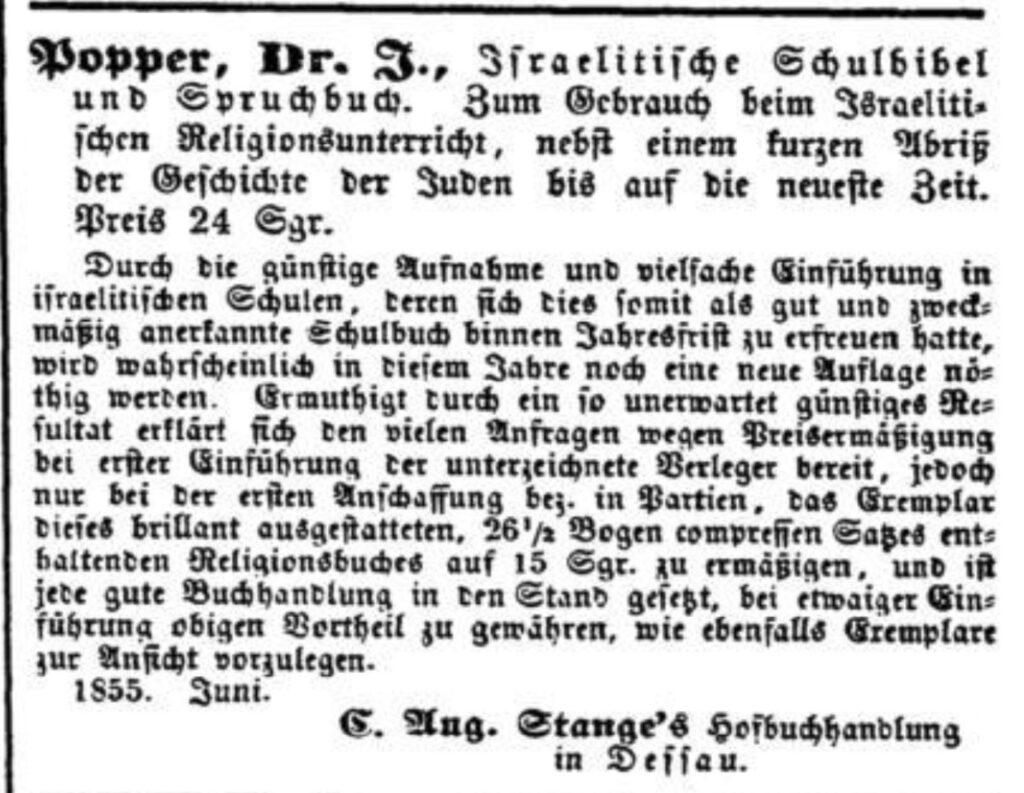

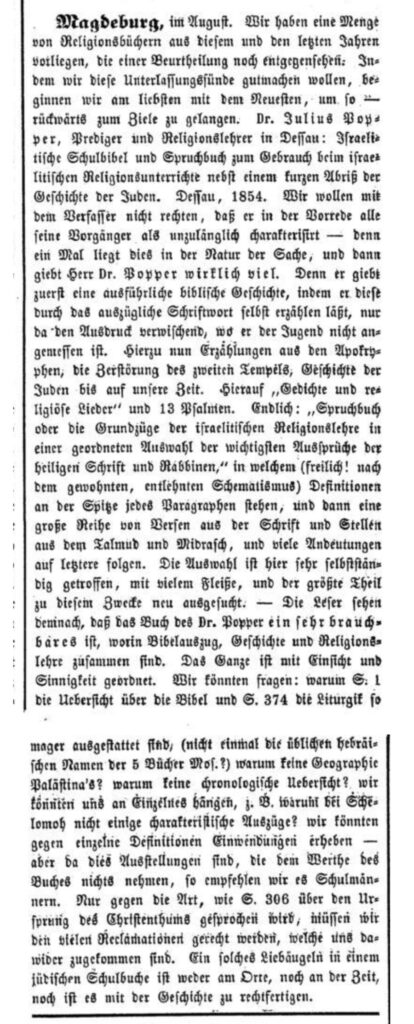

Die erste Auflage von 1854 mit einer geplanten Stückzahl von 2 000 Exemplaren erschien im Verlag C. Aug. Stange in Dessau; Popper erhielt dafür kein Honorar. Das Buch wurde in der jüdischen Presse nicht nur angekündigt (Abb. 6), sondern auch positiv besprochen (15, Abb. 7). Über die tatsächlichen Verkaufszahlen liegen keine Angaben vor. Die zweite Auflage erschien 1872 ebenfalls in Dessau, wiederum mit 2 000 Exemplaren. Diesmal erhielt Popper ein Honorar von 100 Goldtalern, entsprechend etwa 6 000 € heutiger Kaufkraft (16).

In seinen pädagogischen Tätigkeiten verzichtete Popper bewusst auf den Gebrauch des Hebräischen. Ein Jahrhundert nach Mendelssohn hatten Integrations- und Assimilationsprozesse Deutsch neben Jiddisch zur Alltagssprache vieler jüdischer Gemeinden gemacht. Der steigende Anteil jüdischer Kinder an staatlichen und höheren Schulen trug wesentlich dazu bei. In der reformorientierten Berliner Gemeinde, in der Popper am Auerbach’schen Waisenhaus lehrte, war dieser Ansatz akzeptiert. In konservativeren Gemeinden hingegen wurde die Abkehr von der hebräischen Sprachlehre als Verlust wahrgenommen. Ein Beschwerdebrief des Gemeindevorstands von Dessau gegen Julius Popper von 1859 kritisiert:

„Es ist kaum glaublich – aber es ist wahr: In diesem ganzen langen Zeitraum ist unseres Wissens nicht ein einziger Schüler unter der Leitung des Dr. Popper so weit fortgeschritten, dass er die täglichen Gebete beim öffentlichen Gottesdienst hätte verstehen können – eine Stufe des Wissens, die früher bereits zehn- bis elfjährige Schüler erreicht hatten.“ (18)

Poppers Schulbibel markiert damit eine Übergangsphase zwischen traditioneller religiöser Unterweisung und der sich im 19. Jahrhundert herausbildenden modernen jüdischen Bildungsbewegung, die religiöse Inhalte stärker mit sprachlicher, historischer und kultureller Bildung verband.

Projekt 3: Das unvollendete Gesamtwerk

Wäre Julius Popper bewusst gewesen, dass seine wissenschaftliche Korrespondenz mehr als 150 Jahre später überliefert würde, hätte er vermutlich Abschriften seiner Briefe angefertigt und eingehende Schreiben ebenso sorgfältig aufbewahrt wie seine Manuskripte. An Selbstbewusstsein mangelte es ihm nicht.

Nachweise seiner Korrespondenz finden sich in den Nachlässen mehrerer Gelehrter:

– Heinrich Ewald (1803–1875) und Paul de Lagarde (1827–1891) im Universitätsarchiv Göttingen,

– Johann Jakob Bachofen (1815–1887) im Universitätsarchiv Basel.

Im eigenen Nachlass Poppers blieb lediglich ein Kondolenzschreiben von Eduard von Hartmann (1842–1906) erhalten.

Korrespondenzpartner und wissenschaftlicher Kontext

Heinrich Ewald war einer der wichtigsten deutschen Orientalisten und Theologen seiner Zeit, Mitglied der „Göttinger Sieben“ (19) und später Professor in Tübingen. Er leistete grundlegende Arbeiten zur hebräischen und arabischen Philologie sowie zur Geschichte Israels.

Paul de Lagarde war ein weiterer Orientalist und Theologe in Göttingen, bekannt durch seine Forschungen zur Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Seine konservativ‑nationalistische und antisemitische Haltung hatte später Einfluss auf den völkischen Diskurs.

Johann Jakob Bachofen, Rechtshistoriker und Altertumsforscher in Basel, gilt als Begründer moderner Matriarchatstheorien.

Eduard von Hartmann schließlich, Philosoph an der Universität Berlin, erlangte mit seiner Philosophie des Unbewussten (1869) bedeutenden Einfluss auf die Tiefenpsychologie (S. Freud, C. G. Jung).

Die erhaltenen Briefe Poppers beziehen sich meist auf fachliche Fragen, Literaturhinweise und Diskussionen seiner eigenen Arbeiten. Hartmann erwähnt in einem Schreiben von 1884 aber, „dass der nunmehr Verewigte nicht mehr dazu gelangt ist, sein Werk bis zu Ende zu führen“ (11).

Das Werk „Der Ursprung des Monotheismus“

In Das religiöse Bewusstsein der Menschheit (1888) (20) verweist Hartmann explizit auf Poppers 1879 veröffentlichtes Werk Der Ursprung des Monotheismus. Darin beschreibt Popper den Übergang von polytheistischen Naturreligionen – einschließlich der altisraelitischen Glaubensformen zur Zeit des Aufenthalts in Ägypten – zum Monotheismus, der mit dem im Alten Testament geschilderten Bau der Stiftshütte beginnt: dem Glauben an einen einzigen Gott (Jahwe), der inmitten seines Volkes wohnt.

Hartmann bezeichnet Popper als „vergleichenden Mythologen“ und würdigt seinen Ansatz als originell, wenn auch noch nicht abschließend begründet. Aus der Analyse ergibt sich, dass Poppers Buch als erster Band einer geplanten Reihe (Kritik der Patriarchengeschichte) gedacht war, deren Fortsetzung unvollendet blieb.

Von der „Geschichte der Patriarchen“ zur „Kritik der Patriarchen“

Die zunächst angekündigte zweibändige Schrift Die Geschichte des lebendigen Gottes (Abb. 4) entwickelte sich konzeptionell zu Kritik der Patriarchengeschichte (Abb. 8). Popper vertrat darin die Auffassung, die biblischen Gestalten Abraham, Isaak und Jakob seien keine historischen Einzelpersonen, sondern symbolische Repräsentationen älterer religiöser Vorstellungen. In seinem Brief an Ewald vom 18. September 1861 (21) heißt es:

„Ich halte weder die drei Patriarchen noch Mose für geschichtliche Individuen im gewöhnlichenSinne … Ich zweifle nicht daran, daß die Israeliten aus Oberasien nach Canaaneingewandert oder ihre Abstammung daher leiten, ferner, daß sie in Aegypten waren,aber ich bestreite, daß diese jetzt als geschichtliche Persönlichkeiten auftretenden Gestalten das wirklich sind.“

Die spätere, 450 Seiten umfassende Monografie Der Ursprung des Monotheismus (1879) setzt sich kritisch mit den wissenschaftlichen Positionen seiner Zeit auseinander und bestätigt Poppers breit gefächerte Gelehrsamkeit. Das Werk wurde in Fachkreisen, wenngleich nicht einhellig, positiv aufgenommen (22). Popper resümiert: „Wir haben in Abraham, Isaak und Jakob nicht geschichtliche, persönliche Wesen kennengelernt … Wir erkannten in ihnenvielmehr die alten Sterne wieder, die am Himmel der asiatischen Glaubenswelt von jeher geleuchtet haben.“

Im Brief an Bachofen vom 2. Januar 1879 (23) kündigt Popper die Veröffentlichung des erstenBandes an und verweist zugleich auf die Bedeutung von Bachofens Mutterrecht für sein eigenes Werk, das „fast auf jeder Seite“ zitiert werde. Dies deutet auf sein Interesse an den weiblichen Gegenstücken der Patriarchen hin.

Popper sah offensichtlich Verbindungen zwischen den biblischen Frauenfiguren (Sara, Hagar, Rebekka, Judit, Ester u. a.) und älteren vorderasiatischen Mythen, die auch weibliche Göttinnen einbezogen (24). Es ist daher plausibel, dass der nicht vollendete zweite Band eine „matriarchale“ Ergänzung zur Kritik der Patriarchengeschichte darstellen sollte – eine Idee, die ihrer Zeit weit voraus gewesen wäre, auch wenn dies spekulativ bleibt.

Der Reiseantrag nach Palästina

Am 22. Februar 1869 beantragte Popper beim preußischen Kultusministerium Mittel für eine Forschungsreise nach Palästina in Höhe von 500 Talern, was heutiger Kaufkraft von etwa12 500 Euro entspricht (17). Er begründete den Antrag damit, eine „persönliche Anschauungder betreffenden Lokalitäten“ gewinnen zu wollen, da „auch die sorgfältigste Beschreibung Anderer in solchem Falle nicht die eigene Anschauung zu ersetzen vermag“ (7).

Obwohl dies aus heutiger Sicht wie ein touristisch‑motiviertes Vorhaben erscheinen mag,zeigt der Antrag Poppers Interesse an einer empirisch fundierten Textinterpretation. Der Ansatzverdeutlicht sein Bestreben, philologische Methodik durch topografische und kulturelle Beobachtungen zu ergänzen. Der Antrag wurde mit dem Hinweis auf fehlende Mittel abgelehnt.

Bemerkenswert ist jedoch ein inhaltlicher Aspekt des Antrags: Popper erwähnt die „bisher wenigbeachtete Gestalt der Bibel, das Kebsweib Sauls, Kispa bath Aja, in der selbst derUneingeweihte leicht das Urbild der Niobe wiedererkennen kann“. Dieser Verweis aufeine mythisch‑weibliche Parallelfigur unterstreicht Poppers Interesse an den symbolischenund mythologischen Rollen von Frauen in der biblischen Überlieferung – ein Thema, das im geplanten zweiten Band seines Monotheismus Projekts eine zentrale Rolle gespielt haben könnte.

Die Traurede

Während Julius Poppers wissenschaftliche Arbeiten eine kritische Auseinandersetzung mit der traditionellen religiösen Auslegung der Tora darstellen, dokumentiert seine Traurede anlässlich der Eheschließung seiner Schwester Theresa mit dem Buchdrucker Hermann Neubürger am 4. November 1855 (8) eine andere Facette seines Denkens: Sie belegt eindrucksvoll seine religiöse Verwurzelung und persönliche Frömmigkeit.

Theresa Popper lebte bis zu ihrem 34. Lebensjahr im elterlichen Haus in Hildesheim und pflegte nach dem Tod der Mutter (1854) jahrelang die Familie. Erst danach konnte sie eine eigene Ehe in Betracht ziehen. Julius Popper arrangierte die Verbindung mit Hermann Neubürger (1806–1886), der im Jahr 1854 seine erste Frau Minna verloren hatte und mit sieben Kindern im Alter von sechs bis neunzehn Jahren zurückblieb. In den gesellschaftlichen Verhältnissen der Zeit war eine solche Heirat durchaus üblich: Sie bot beiden Partnern ökonomische Sicherheit und familiäre Stabilität.

Die Traurede, die Popper als Prediger der israelitischen Kultusgemeinde in Dessau hielt, zeigt ihn als religiösen Humanisten, dessen rational‑kritische Gelehrsamkeit mit einem tiefen ethischen Glauben verbunden war. Sie verdeutlicht, dass sein wissenschaftlicher Zugang zu religiösen Texten nicht im Widerspruch zu seiner persönlichen Spiritualität stand, sondern diese auf einer reflektierten Ebene ergänzte.

Die Widmung von Harry Bresslau

Ein bemerkenswertes Zeugnis für Poppers Einfluss auf jüngere Gelehrte findet sich in einer Widmung des Historikers Harry Bresslau (1848–1926). In seiner Promotionsschrift Die Kanzlei Kaiser Konrads II. (1869) schreibt Bresslau:

„Dem Prediger Dr. Julius Popper in Berlin dankbarst zugeeignet.“ (Abb. 9) (9)

Diese Widmung, auch in späteren biografischen Arbeiten über Bresslau erwähnt (26), verweist auf eine persönliche Beziehung zwischen beiden.

Harry Bresslau, geboren in Dannenberg an der Elbe, war Historiker und Mediävist. Nach Studien der Rechts‑ und Geschichtswissenschaft wurde er 1869 in Göttingen promoviert, 1872 habilitiert und 1877 zum Professor berufen. Er engagierte sich Jahre später entschieden gegen Antisemitismus in dem von Heinrich von Treitschke (1834–1896) ausgelösten Antisemitismusstreit und trat öffentlich für eine liberale Position im deutsch‑jüdischen Bildungsbürgertum ein (27).

Der Altersunterschied von 26 Jahren schließt eine kollegiale Zusammenarbeit aus, deutet jedoch auf ein Lehrer‑Schüler‑Verhältnis oder eine mentorale Verbindung. Beide waren, wenn auch zu unterschiedlichen Zeiten, mit dem Auerbach’schen Waisenhaus in Berlin verbunden – Popper als Lehrer (1841–1853) in seiner Studienzeit und danach, ebenso wie Bresslau als Student (1867–1869). Es ist wahrscheinlich, dass Popper dem jüngeren Wissenschaftler nicht nur diese Lehrposition vermittelte, sondern ihm auch fachlich‑pädagogisch zur Seite stand.

Die Widmung weist über ein reines berufliches Verhältnis hinaus: Sie lässt auf gegenseitige Achtung und intellektuelle Nähe schließen. Popper könnte Bresslau während dessen Studienzeit in Berlin unterstützt und gefördert haben, womöglich als eine Art Mentoroder väterlicher Freund. Da keine eigene Korrespondenz erhalten ist, müsste eine weiterführende Untersuchung auf den Nachlass Bresslaus zurückgreifen, um diese Beziehung präziser zu belegen.

Zusammenfassung

Die vorliegende Untersuchung versucht, das wissenschaftliche Wirken Julius Poppers in seiner Breite und Bedeutung zu würdigen. Trotz der Vielzahl an verfügbaren Quellen bleibt der Zugang zu seinem Werk aufgrund sprachlicher und theologischer Voraussetzungen begrenzt. Ein vertieftes Verständnis seiner altphilologischen Arbeiten setzt Kenntnisse des Hebräischen und Lateinischen voraus, da beide Sprachen für seine Textanalysen zentral.

Die Auswertung sekundärer Dokumente und zeitgenössischer Rezensionen erlaubt dennoch eine differenzierte Annäherung. Julius Popper leistete wesentliche Beiträge zu einer liberalen, sprachwissenschaftlich fundierten Form der Bibelkritik im 19. Jahrhundert. Er verband philologische Genauigkeit mit dem Bestreben, religiöse Texte in ihren historischen, sprachlichen und kulturellen Zusammenhängen zu verstehen.

Seine Werke – die lateinische Dissertation (1854), die Israelitische Schulbibel (1854/1873) und das unvollendete Monotheismus-Projekt (1879) – zeigen die Spannweite seines Denkens: von der exegetisch‑ philologischen Untersuchung über pädagogische Vermittlung bis zur religionsphilosophischen Reflexion.

In der geistesgeschichtlichen Entwicklung des deutschen Judentums des 19. Jahrhunderts nimmt Popper eine Vermittlerrolle zwischen Tradition und Moderne ein. Seine Bestrebungen stehen exemplarisch für die intellektuelle Öffnung des Judentums hin zu einer wissenschaftlich reflektierten Religionsauffassung. Auch wenn sein Leben 1884 vorzeitig endete, hinterließ er ein Werk, das den Übergang von der orthodoxen Gelehrsamkeit zur modernen jüdischen Wissenschaft markiert und ihn als einen Pionier dieser Bewegung ausweist.

Literatur

1. Die Familien-, Ausbildungs- und Berufsgeschichte Julius Poppers findet sich in mehreren Teilen bei www.mittendran.de und bei und in diesem Blog.

2. Die Dissertationsschrift fand sich im Universitätsarchiv von Leipzig in den Promotionsakte unter der Archiv-Nr. Phil.Fak.Prom. 00197. Sie enthielt die Dissertationsschrift und die Gutachten zur Arbeit, nicht allerdings das im Gutachten erwähnte Manuskript von 1843, das Popper auch in seiner Korrespondenz mit Heinrich Ewald nennt.

3. Julius Popper: Der biblische Bericht über die Stiftshütte. Ein Beitrag zur Geschichte der Composition und Diaskeue des Pentateuch. Leipzig, Verlag von Heinrich Hunger 1862.

4. Israelitische Schulbibel und Spruchbuch zum Gebrauch beim israelitischen Religionsunterrichte nebst einem kurzen Abriß der Geschichte der Juden bis auf die heutige Zeit von Dr. Julius Popper. Dessau, Verlag der Hofbuchhandlung von C. Aug. Stange 1854.

5. Hans-Joachim Bechtoldt: Jüdische deutsche Bibelübersetzungen vom ausgehenden 18. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Stuttgart, W. Kohlhammer Verlag 2005.

6. Julius Popper: Der Ursprung des Monotheismus. Eine historische Kritik des Hebräischen Alterthums, insbesondere der Offenbarungsgeschichte. Band 1: Kritik der Patriarchengeschichte. Berlin, Carl Heymann´s Verlag 1879.

7. Der Antrag zur Unterstützung einer Forschungsreise nach Palästina befindet sich im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA) unter der Archiv-Nr. I. HA Rep. 76, Vc Sekt. 2 Tit. XXIII Litt. A, Nr. 2 Bd. 2.

8. Trau-Rede bei der Vermählung des Herrn Hermann Neubürger mit Fräulein Therese Popper am 4. November 1855, gehalten von Dr. Julius Popper, Prediger und Religionslehrer der israelitischen Cultus-Gemeinde zu Dessau. Dessau, gedruckt von Hermann Neubürger 1955.

9. Harry Bresslau: Die Kanzlei Kaiser Konrads II. Berlin, Verlag von W. Adolf & Comp. 1869 (Dissertationsschrift).

10. Jacob Heinrich Kaltschmidt: Vollständiges stamm- und sinnverwandtschaftliches Gesammt-Wörterbuch der deutschen Sprache aus allen ihren Mundarten und mit allen Fremdwörtern. Nördlingen 1854 – digital in der ETH-Bibliothek Zürich, www.e-rara.ch.

11. Lore Armaleo: Lebenserinnerungen 1913-1933 (unveröffentlichtes Manuskript, Rom 1990, Seite 4).

12. Die fünf Bücher Moses, die Tora, ist ein Teil der jüdischen Bibel (Tanach), aber der Zusammenhang ist komplex und ohne Kenntnis der jüdischen Theologie kaum zu verstehen. Zu den groben Umrissenn siehe die Wikipedia-Definitionen von Tora und Tanach: https://de.wikipedia.org/wiki/Tora bzw. https://de.wikipedia.org/wiki/Tanach.

13. Heinz Knobloch: Herr Moses in Berlin. Auf den Spuren eines Menschenfreundes. Berlin, Jaron Verlag 2005.

14. Annette M. Böckler, Hrsg: Die Tora nach der Übersetzung von Moses Mendelssohn und die Haftarot angelehnt an die Übersetzungen von Simon Bernfeld, Joel Brill, A. Benesch, Schlomo Salman Lipman, Wolff Meir und Josef Weiss. Jüdischer Verlag für Gemeindeliteratur, Books on Demand, Revision 2015.

15. Allgemeine Zeitung des Judenthums, 18. Jahrgang, Nr. 31 vom 31. Juli 1854, Seite 396 und Nr. 39 vom 25. September 1854, Seite 498f.

16. Die Kaufkraft eines Silbertalers (Thaler courant) betrug etwa einem 30-fachen Wert heute, ein Goldtaler war 5 Silbertaler wert. Die Kaufkraft historischer Währungen (Taler, Gulden, Reichsmark, D-Mark) lässt sich über Tabellen des Bundesbank bestimmen.

17. Die Berichte Baruch Auerbachs über sein Waisenhaus zwischen 1836 und 1860 sind digital zugänglich in der Universitätsbibliothek Frankfurt (Compact Memory), darüber hinaus als Druckerzeugnisse im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin Dahlem (Archiv Nr. I. HA Rep. 76, VII neu Sekt. 14A Teil IV, Nr. 12, Band 1 und 2).

18. Landesarchiv Sachsen-Anhalt (LASA), Archiv Nr. XIC Nr. 7: Brief der Israelitischen Kulturgemeine an das Konsistorium vom 29. November 1859.

19. Zu den sogenannten Göttinger Sieben, die 1837 gegen die Aufhebung der 1833 eingeführten liberalen Verfassung im Königreich Hannover protestierten, gehörten neben den Gebrüdern Grimm auch Heinrich Ewald: https://de.wikipedia.org/wiki/Göttinger_Sieben

20. Eduard von Hartmann: Ausgewählte Werke, Band V: Religionsphilosophie. Das religiöse Bewusstsein der Menschheit. Leipzig, Verlag von Wilhelm Friedrich 1888 (Zweite Auflage).

21. Die Briefe an Briefe an Heinrich Ewald und Paul de Lagarde befinden sich im Universitätsarchiv Göttingen unter den Archiv-Nummern COD. Ms. Ewald 41: 2, BI. 1145-6 bzw. COD. Ms. Lagarde 150: 929.

22. In den digitalisierten Beständen der Bayrischen Staatsbibliothek (Münchner Digitalisierungszentrum, MDZ) und der Judaica-Abteilung der Frankfurter Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg allein finden sich zahlreiche zeitgenössische Reviews und Verweise auf die Publikationen Poppers.

23. Die Briefe an Eduard Bachofen fanden sich in der Universitätsbibliothek Basel unter der Signatur NL 3 272.228, 229 und 230, als Digitalisate: https://doi.org/10.7891/e-manuscripta-77496, 77548, 77549.

24. Zur Geschichte der Matriarchatstheorien einst und heute siehe: Wikipedia. Es gibt eine aktuelle Diskussion über matriarchale Wurzeln des Judentum (z.B. Doris Wolf: Vom Ur-Matriarchat zur Diktatur des Patriarchats; Marie-Theres Wacker: Matriarchale Bibelkritik – ein antijudaistisches Konzept? Manes Kartagener: Über Spuren und Reste des Matriarchats im Judentum; Rachel Monika Herweg: Die jüdische Mutter – Das verborgene Matriarchat), aber das führt hier zu weit.

25. Zur Geschichte des Druckers Hermann Neubürger und dessen Familie siehe Teil 3 der Familiengeschichte Popper im Blog von www.mittendran.de und in diesem Blog.

26. Peter Rück, Erika Eisenlohr, Peter Worm, Hrsg.: Abraham Bresslau (1813-1884): Briefe aus Dannenberg, 1835-1939. Mit einer Einleitung zur Familiengeschichte des Historikers Harry Bresslau (1848-1926) und zur Geschichte der Juden in Dannenberg. Witten-Annen, DIP Digital Print 2007.

27. Walter Boehlich, Hrsg.: Der Berliner Antisemitismusstreit. Frankfurt, Insel Verlag 1965.