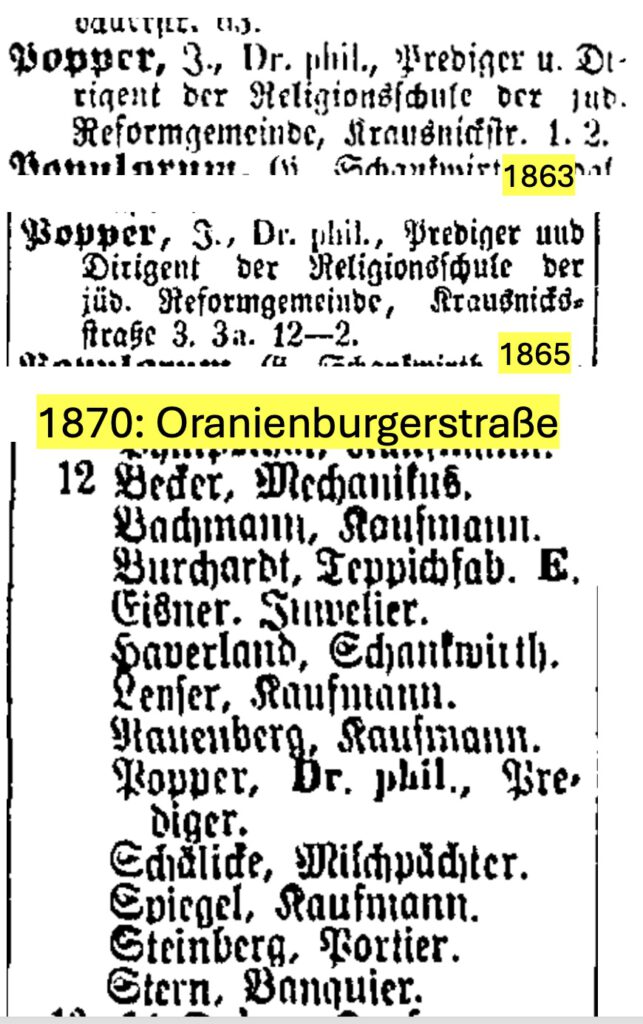

Im Jahr 1862 war Julius Popper zurück in Berlin, das er zehn Jahre zuvor verlassen hatte, um seine erste Stelle als Prediger in der jüdischen Gemeinde von Dessau anzutreten. Er brachte seine Frau Laura und zwei kleine Kinder, Georg und Martin, mit und trat eine Stelle als „Prediger und Dirigent der Religionsschule der jüdischen Reformgemeinde Berlin“ an (Bild 1), die nicht nur erheblich besser bezahlt wurde als seine vorigen Stellen in Dessau und Stolp, sondern die auch hinsichtlich der damit verbundenen Reputation deutlich besser ausgestattet war: Im Schreiben mit der Stellenzusage vom 23. April 1862 (1) wurde ihm zugesichert, erster Prediger der hiesigen jüdischen Gemeinde zu sein, allerdings im Falle, dass die Gemeinde die hiesiger Rabbiner-Stelle besetzt würde, hinter diesem an zweiter Stelle in der Rangordnung zu stehen. Zu seiner Berufstätigkeit demnächst mehr.

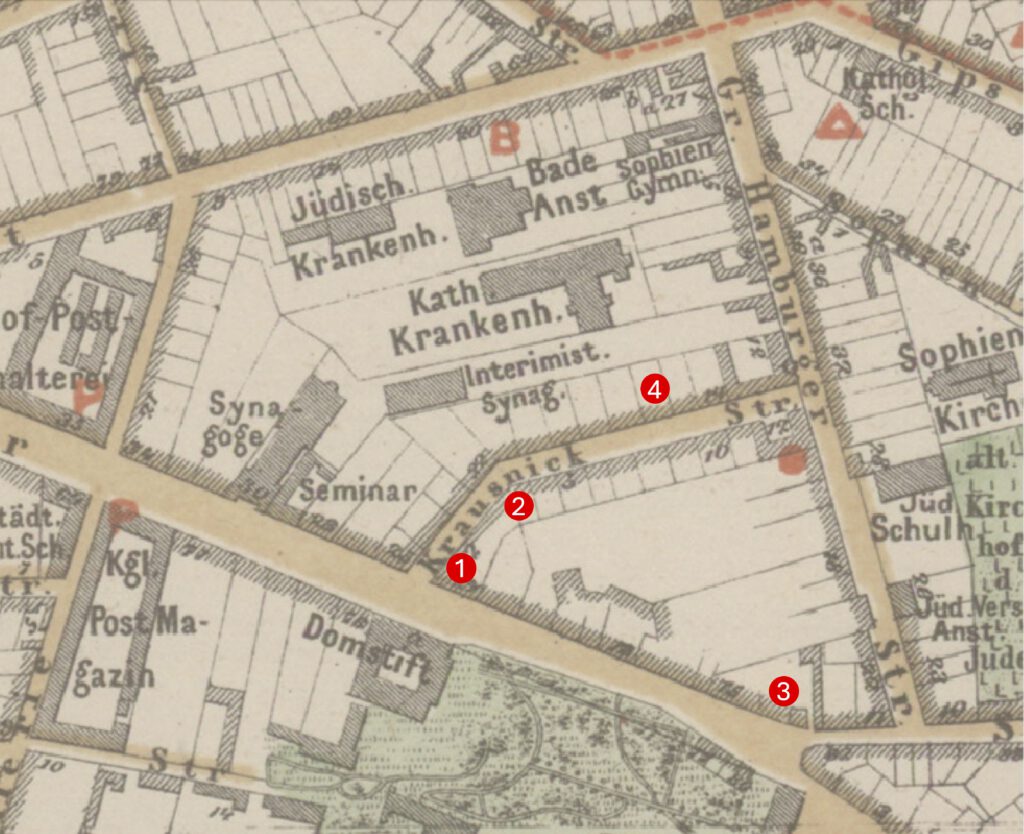

Im Jahr 1863 hatte die Familie ihre erste Wohnung in der Oranienburger Straße 24, am Durchbruch zur neu entstehenden Krausnickstraße mit der Hausnummer 1/2; beide Eckhäuser waren gerade erst fertiggestellt worden. Zwei Jahre später waren sie umgezogen in die Krausnickstr. 3, wo die Familie bis 1868 blieb. Im Jahr 1870 schließlich (das Jahr 1869 fehlt bei den Adressbüchern) wohnten sie wiederum in der Oranienburger Straße 12 zur Miete, und 1873 endlich bezogen sie ein Haus in der Krausnickstraße 16, das 1872 gekauft worden war; dort blieb die Familie bis 1898. Alle vier Wohnhäuser, in denen die Familie lebte, waren innerhalb eines sehr kleinen Bezirks der Stadt (Bild 2), sind heute noch erhalten und stehen unter Denkmalschutz; sie gehören zur Spandauer Vorstadt und befinden sich in unmittelbarer Nähe zur 1866 eingeweihten „neuen Synagoge“ in der Oranienburger Straße (Bild 3).

Wir hätten sehr gern die Bauakte des Hauses Krausnickstraße 16 eingesehen und ausgewertet, aber leider sind nahezu alle Bauakten der Krausnickstraße im zweiten Weltkrieg vernichtet worden. Einige Informationen zum Haus haben wir dennoch gefunden: Seit mehr als 300 Jahren, genauer seit 1712, mussten in Preußen bzw. dem Deutschen Reich alle Häuser von einer – seinerzeit staatlichen – Feuerversicherung, der sogenannten Feuersocietät, gegen Brandschäden versichert werden (2). Diese Versicherung war obligatorisch geworden nach mehreren verheerenden Stadtbränden. Die Feuersocietäthatte seit ihrem Bestehen alle Häuser der Stadt registriert, Eigentümer und Eigentumswechsel dokumentiert und im Hinblick auf die Art und Ausstattung den Wertes des Hauses – ohne den Bodenwert, der ja bei einem Brand erhalten blieb – und die Versicherungsprämie festgelegt. Diese Register sind erhalten geblieben und liegen heute als Mikrofilme vor (3); die Krausnickstraße war darin enthalten.

Das Wohnhaus in der Krausnickstraße 16

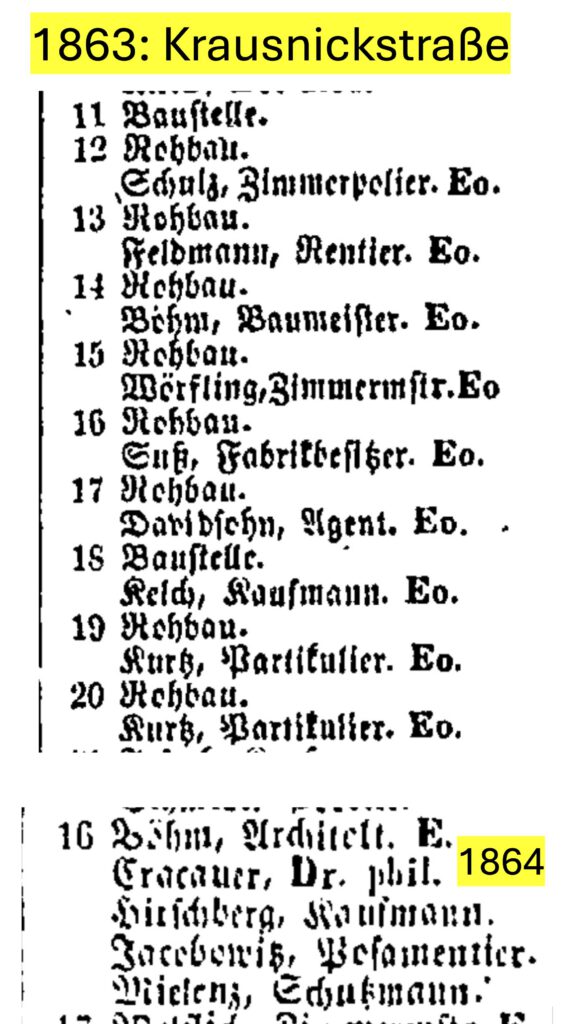

Das Haus Krausnickstraße 16 (Bild 4) war in den Jahren 1862 und 1863 gebaut worden, wie die meisten Häuser dieser Straße, die erst wenige Jahre zuvor geplant und parzelliert worden war. Namensgeber war nicht der Ort Krausnick im Dahme-Spreewald, sondern der langjährige (1834-1848, 1850-1862) Oberbürgermeister und Ehrenbürger von Berlin, Heinrich Wilhelm Krausnick (1797-1882) (4). Ihre Benennung und Nummerierung erfolgten 1861 (5). Im Adressbuch war die Straße ab 1862, im Jahr 1863 befanden sich die meisten Häuser, auch die Nr. 16, noch im Rohbau. Der Bauherr und erste Besitzer war ein Architekt, Carl Ferdinand Böhme (manchmal auch Böhm geschrieben), der das Haus vermutlich selbst geplant hatte und dort bis 1872 wohnte und als Eigentümer eingetragen war (Bild 5). In diesem Jahr verkaufte er das Haus an Julius Popper.

Das Haus hatte eine Grundfläche von 17,9 x 18,3 Meter, also ungefähr 320 Quadratmeter (qm), von denen man einen kleinen Innenhof von 5,2 x 5,6 Meter (29 qm) abziehen kann. Das Haus hatte auf der Straßenseite und den beiden Seitenflügeln vier Geschosse, nur das Quergebäude im hinteren Teil hatte 3 Stockwerke. Mithin war die gesamte Wohnfläche, einschließlich Treppenhäuser, zwischen 1000 bis 1200 qm und war damit ausreichend für acht bis zehn Parteien. Geht man davon aus, dass der Eigentümer üblicherweise im Erdgeschoss wohnte, müssten die übrigen Parteien das Haus auf drei Etagen bewohnt haben – meist waren dies Einzelpersonen und Familien.

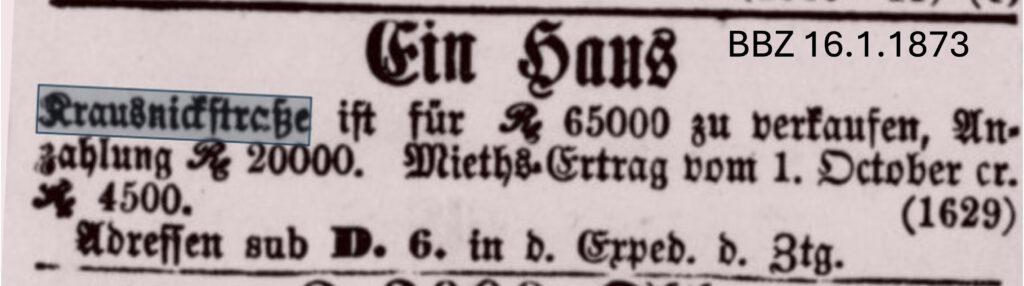

Der Kaufpreis liegt uns nicht vor – dazu müsste man das Grundbuch, das früher auch Hypothekenbuch genannt wurde, einsehen, das es auch nicht mehr gibt; wir wissen daher auch nicht, wie der Architekt Böhme und insbesondere wie Julius Popper den Kauf finanziert hatten, aber wir haben zumindest eine Idee von den Kosten: Vergleichbare Häuser in der Krausnickstraße, die um diese Zeit auf dem Immobilienmarkt angeboten wurden, sprachen von einem Kaufpreis von 65.000 Taler (Bild 6). Zieht man von diesem Preis den Versicherungswert eines Hauses ab, erhält man den ungefähren Bodenwert. Den Versicherungswert wiederum listet das Register der Feuersocietät, das auch die oben angegebenen Hausmaße dokumentierte.

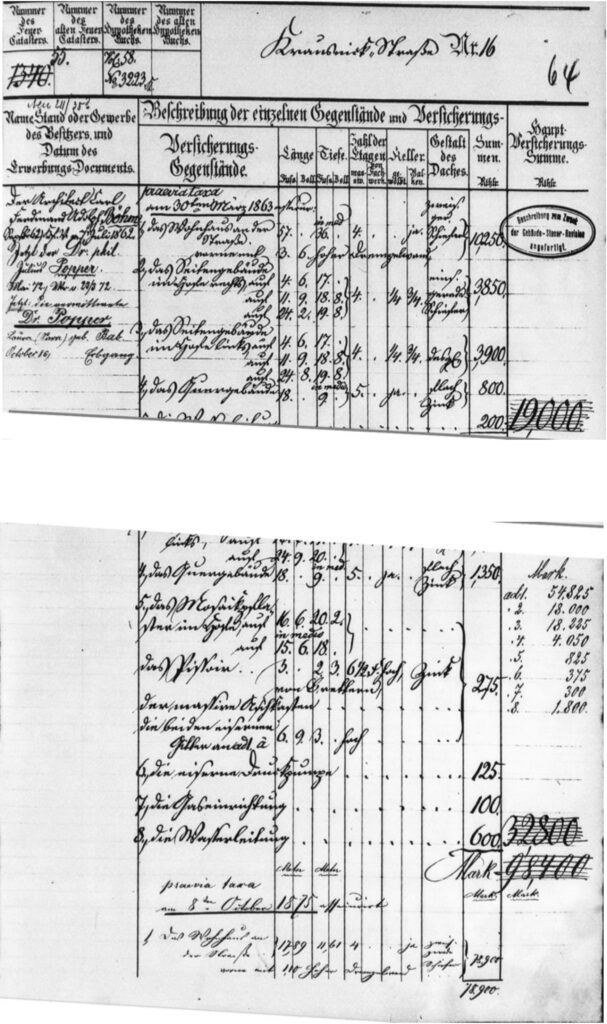

Als Architekt Böhme das Haus zum ersten Mal versicherte (30. März 1863), lag der Versicherungswert bei 19.000 Taler, was einer heutigen Kaufkraft von etwa 680.000 € entspräche (6). Zehn Jahre später, beim Kauf durch Julius Popper im Mai 1872, war der Wert auf 32.000 Taler gestiegen (Kaufkraft-bereinigt 790.400 €). Versichert waren damit das aus vier Teilen bestehende Wohngebäude (Vorderaus, zwei Seitenflügel, Quergebäude), das Mosaikpflaster im Hofe sowie einige Einrichtungen, wie z.B. ein Toilettenhaus im Hof (Kanalisation gab es erst nach 1871), ein massiver Aschkasten für die Heizungsanlage, eine eiserne Gitteranlage, vermutlich an der Front-Fenstern, eine eiserne Druckpumpe (?), und die Gas- und die Wasserleitungen.

Ein 1873 in der Krausnickstraße angebotenes Haus vergleichbarer Größe sollte 65.000 Taler kosten, was zeigt, dass der Bodenwert etwa die Hälfte des Preises ausmachte, die andere Hälfe des Wertes war die Ausstattung der Immobilie. In besagter Anzeige wird die jährliche Mieteinnahme des Hauses mit 4.000 Taler angegeben, was uns eine Idee davon gibt, wieviel eine Wohnfläche von 300 qm (eine Etage, inklusive Treppenhaus) an Miete erbrachte: Etwa 1000 Taler im Jahr, zumindest in der Krausnickstraße; es war schließlich eine Wohnung im Berliner Norden, dem traditionellen Arbeiterviertel der Stadt, wo 300 qm im Mittel von 2 bis 3 solventen Mietparteien bewohnt wurden: Kaufleute, Militärs, Fabrikanten, Handwerker, aber auch Beamte und Witwen. Nach Umstellung der Währung von Taler auf Mark (Reichsmark) im Verhältnis 1:3 im Jahr 1873 war der Versicherungswert des Hauses Krausnickstraße 16 am 1. Oktober 1873 nicht mehr 3 x 32.000 = 96.000 Mark, sondern bereits auf 137.100 Mark gestiegen (entspricht 1 Million € heute) (Bild 7), wovon die Wohngebäude wiederum 129.000 Markt (95%) ausmachten: die Preise für Häuser, Wohnungen und Mieten stiegen nach der Reichsgründung 1871 entsprechend dem Bevölkerungszuwachs an, wurden aber auch getrieben durch Spekulationen.

Wo und wie wohnte die Familie Popper?

Der häufige Wohnungswechsel zu Beginn des Berlin-Aufenthaltes, den die Familie Popper machte, ist Hinweis auf eine zunächst eher instabiles finanzielles Polster. Außerdem zogen sie 1862 in einen Neubau, und die nicht nur in Berlin übliche geringere Miete in neuen Mietshäusern, die unter dem Begriff „Trockenwohnen“ bekannt geworden ist und unter dem auch Theodor Fontane (1819-1898) gelitten hat (7), mag dies unterstreichen. Andererseits wohnten sie von Anbeginn an in einer aufstrebenden Gemeinde, der Spandauer Vorstadt, die durch den Neubau der Synagoge an der Oranienburger Straße (siehe Karte in Abbildung 2) für viele jüdische Familien attraktiv geworden war – dies war nicht mehr das traditionelle jüdische Scheunenviertel (8), das vor allem durch Armut geprägt war. Die räumlich Nähe zum jüdischen Krankenhaus, zum jüdischen Waisenhaus und zum jüdischen Friedhof hat für Julius Popper sicher bei der Wahl eine Rolle gespielt, und auch bei der Entscheidung, in diesem Viertel zu bleiben.

Den Eindruck eines gutbürgerlichen Hauses mit solventen, wenngleich sicherlich nicht reichen Mietern gewinnt man auch bei Durchsicht der Bewohner des Hauses Krausnickstraße 16 im Adressbuch Berlins für die Jahre 1872 und 1873: es handelt sich um den einen oder anderen Fabrikanten, aber vorwiegend um Kaufleute. Julius Popper war allerdings der einzige akademisch gebildete Bewohner des Hauses, und auch die übrigen Häuser der Straße hatten wenige Beamte und Akademiker.

1872: Böhm (Eigentümer), 9 Parteien: Auerbach, Witwe; Braumüller, Leutnant; Hirschberg, Kaufmann; Le Seur, Schauspielerin; Norrenberg, Kaufmann; Schumacher, Kaufmann; Sponnagel, Kaufmann; Wehner, Executor.

1873: Popper (Eigentümer), 8 Parteien: Auerbach, Fabrikdirektor; Braumüller, Premier- Leutnant; Engel, Getreidehändler; Hirschberg, Kaufmann; Meyer, Buchhändler; Marienberg; Lackfabrikant; Schumacher, Kaufmann.

Gemessen an seinem Einkommen als Prediger war Julius mit einem Anfangsgehalt von 1300 Talern im Jahr keineswegs reich; sein Gehalt entsprach aber dem eines technischen Angestellten in der Industrie, dem Anfangsgehalt eines Assistenzarztes im Krankenhaus oder im Gewerkschaftskrankenverein, und dem Gehalt eines von der Stadt bezahlten Armenarztes (9); Theologen, jüdische wie christliche, hatten es immer schwer, nach dem Studium eine Stelle zu finden, und mussten oftmals als Privatlehrer auf eine Stelle warten. Anders als im Handwerk und im Handel sind die Möglichkeiten des Zuverdienstes bei Akademikern, mit Ausnahme der Ärzteschaft, zudem eher beschränkt.

Dass er sich nach nur wenigen Jahren ein Wohnhaus für 8 bis 10 Parteien kaufen konnte, auch wenn dies Hypotheken-belastet war, spricht für einen gesunden ökonomischen Sinn und für ein erhebliches Maß an Sparsamkeit, die erst seinen Nachkommen zugutekamen: der Wert von Immobilien zeigt sich – damals wie heute – erst wenn man sie verkauft und die Wertsteigerung realisiert. Die Gebrüder Martin und Georg Popper verkauften das Haus im Jahr 1898 für eine uns nicht bekannte Summe, die sich sicherlich gegenüber dem Wert im Jahr 1873, den wir mit 137.000 Reichsmark beziffert haben, nach 25 Jahre mindestens verdoppelt haben müsste und dann einem Kaufkraft-Äquivalent von mehr als 2 Millionen € entsprochen hätte.

Literatur

1. Dokumenten im Familienbesitz der Nachkommen von Julius Popper

2. https://de.wikipedia.org/wiki/Feuersozietät

3. Akte im Landesarchiv: A Rep. 180 Nr. 47 (Microfilm).

4.https://www.deutsche-biographie.de/gnd116400536.html – ndbcontent

5. Akte im Landesarchiv Berlin: Pr. Br. Rep. 30 Nr. 17865

6. Deutsche Bundesbank: Kaufkraft-Äquivalente historischer Beträge in deutschen Währungen.

7. Werner Klümmer: Fontanes Berliner Wohnstätten. In: Theodor Fontane. Wie man in Berlin so lebt. Aufbau Verlag Berlin 2018, Seite 221-259.

8. Rainer Haubrich: Das Scheunenviertel. Insel Verlag Berlin 2019.

9. Paul Enck, Gunther Mai, Michael Schemann: Die Familie Lüderitz. Geschichte und Geschichten aus drei Jahrhunderten. Hayit Verlag Köln 2024 (2. Aufl.), Seite 23.