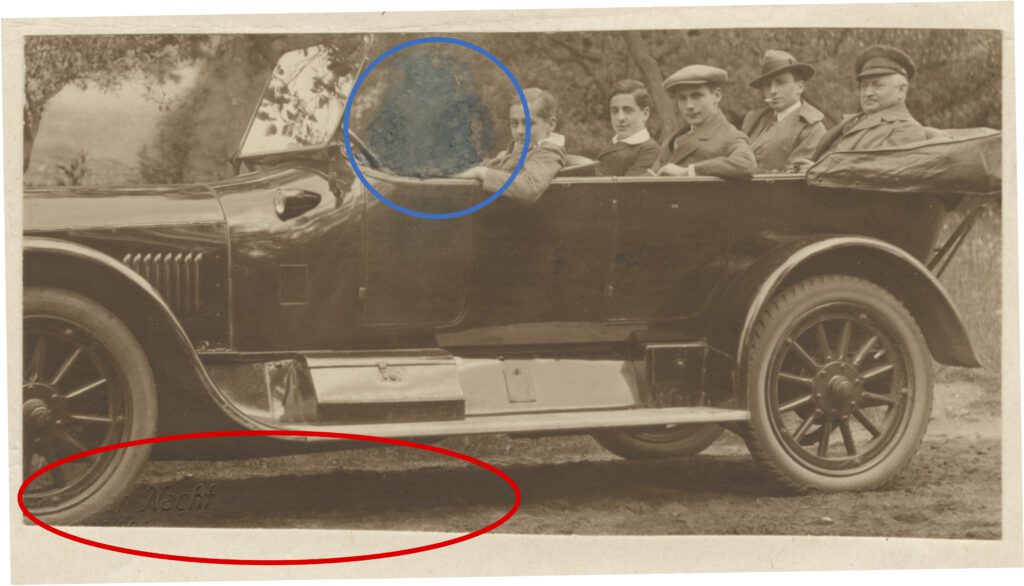

Die Geschichte der Familie Fürstenberg vom Lützowplatz, in zwei Teilen bei mittendran (20. Januar 2024 und 17. Februar 2024) und in 10 Teilen im Blog Jüdisches Leben und Widerstand in Tiergarten erzählt, war ein Foto der Familie schuldig geblieben; es gab nur Einzelfotos von Egon Sally und seinem Bruder Gustav und das eine oder andere der Söhne in fortgeschrittenem Alter. Dieses Defizit soll mit diesem Foto nachgeholt werden (Bild 1).

Das Foto stammt aus dem Stadtmuseum Nürnberg (1) und zeigt Egon Sally Fürstenberg mit seine vier Söhnen, Paul, Fritz/Werner, Ulrich und Hellmuth, in einem offensichtlich großen Auto vom Typ Cabriolet. Quelle dieses Fotos ist die nationalsozialistische Hass-Postille „Der Stürmer“ des Julius Streicher in der Ausgabe Nr. 16 von 1940, so dass ich mir und den Lesern den unsäglichen Text und die Bildunterschrift erspare. Dennoch wirft das Bild einige Fragen auf, die wir versuchen wollen zu beantworten.

Zum einen: Wann ist das Bild entstanden? In dem Artikel von 1940 heißt es lapidar „vor zwanzig Jahren“, das wäre dann 1920, kurz nach dem Ende des ersten Weltkriegs. Zu diesem Zeitpunkt war der älteste der Söhne, Paul, rechts hinten neben dem Vater, 20 Jahre alt, da er 1900 geboren wurde, der jüngste Sohn, Hellmuth, 10 Jahr alt. Der Vater Sally Fürstenberg selbst war 1860 geboren worden, somit also 60 Jahre alt im Jahr 1920 – 1920 könnte also stimmen, vielleicht ein wenig zu früh: Sohn Paul raucht in der Öffentlichkeit und trägt einen Hut, etwas ungewöhnlich für einen Zwanzigjährigen. Die Tatsache, dass der Jüngste auf dem Fahrersitz Platz genommen hat, spricht dafür, dass dieses Foto „arrangiert“ wurde, eine Pose ist, möglicherweise anlässlich einer Besichtigung und Begutachtung des Autos, vielleicht mit einer Kaufabsicht.

Zum anderen: Um was für ein Auto handelt es sich hier? Es fehlt zwar auf dem Bild die meist Auto-typische Frontpartie (Kühler), die eine Identifizierung erleichtern würde, aber nachdem ich das Bild ein paar Experten zukommen ließ, fand einer (danke, Alexander Darda) die Antwort schnell: Es handelt sich um einen Benz Typ 39/100, der zwischen 1912 und 1920 gebaut wurde. Das volle Automobilprofil lässt sich auf den Webseiten der Firma bewundern (2). Denkbar ist, dass die Fürstenbergs einen solchen Benz kaufen wollten oder gekauft haben, aber dazu unten mehr.

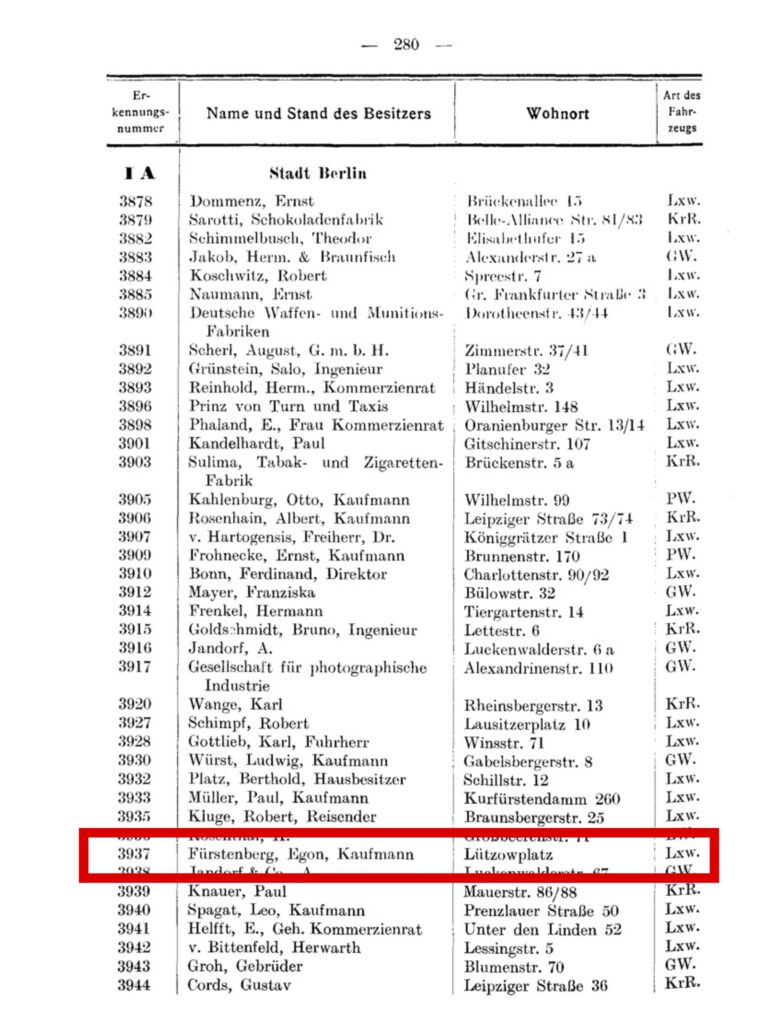

Weitere Merkmale des Fotos fallen auf: Nicht nur, dass das Foto vom Auto vermutlich vorn abgeschnitten wurde, am unteren Bildrand ist auch ein zweizeiliger Schriftzug halb sichtbar (Bild 2), in der oberen Zeile sieht man noch „lb. Meyer Nachf.“, was „Albert Meyer Nachfahren“ heißen könnte; darunter ein einzelnes Wort, in dem „….schneider“ vorkommen könnte. Dabei kann es sich entweder um die Firmenangabe des Fotografen handeln, die allerdings normalerweise nicht im, sondern eher unter dem Foto steht; oder es handelt sich um ein Werbefoto des Autobesitzers oder Autoverkäufers, z.B. einer Firma, die Daimler-Fahrzeuge verkauft.

Am auffälligsten ist auf dem Foto der blaue Fleck im Bereich des Vordersitzes (siehe Bild 1), hinter dem Knaben Hellmuth. Hier ist offensichtlich eine Person aus dem Bild retuschiert worden, unsachgemäß, da sehr auffällig, aber vermutlich war das 1940 nicht so wichtig wie die Tatsache, dass diese Person überhaupt nicht im Bild erscheinen sollte. Es kann sich daher nicht um die jüdische Ehefrau des Sally Fürstenberg, Rosa geborene Rosenhain, gehandelt haben, die 1918 noch am Leben war (sie starb 1924). Auch der Bruder von Sally Fürstenberg, Gustav, Mitinhaber der Firma Rosenhain, wird es nicht gewesen, da dies zur antisemitischen Polemik des Blattes durchaus gepasst hätte; er wird in dem besagten Artikel auch erwähnt und mit einem Foto gezeigt. Es hat sich möglicherweise um jemanden gehandelt, dessen Bild zusammen mit den Fürstenbergs zu zeigen 1940 nicht (mehr) opportun war, eine lokale (Berliner) oder nationale Person von Bedeutung, die sich, anders als die Fürstenbergs, die gerade (1938) aus dem Land vertrieben worden waren, nicht in Gesellschaft von Juden zeigen wollte, sollte oder durfte. Wir werden diese Fragen wohl nicht beantworten können.

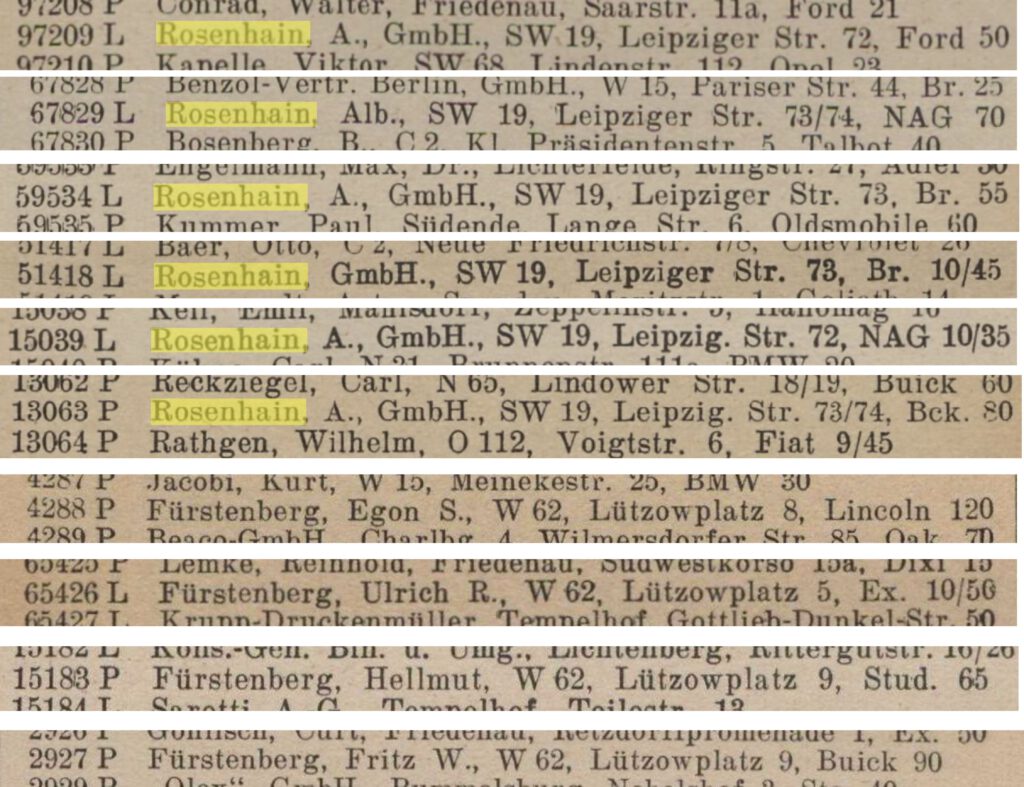

Bleibt die Frage: Haben die Fürstenbergs dieses Auto besessen oder gekauft? Um dies zu klären, konnten wir auf neue, spannende Quellen zugreifen aus einer Zeit, als Datenschutz offenbar ein Fremdwort war: Im Auto-Adressbuch von 1909, in dem alle Autobesitzer des Reiches gelistet sind, war Egon Sally Fürstenberg mit seiner Adresse und dem Autokennzeichen (3937) aufgeführt, allerdings wird hier der Typ seines Autos nicht genannt, sondern nur als Luxuswagen klassifiziert (Bild 3). Zu diesem Zeitpunkt gab es gerade 10.000 Fahrzeuge im deutschen Reich, da reichte eine vierstellige Nummer noch aus.

Ihren Siegeszug traten die Personenkraftwagen nach dem Ersten Weltkrieg an. Vor 1914 waren in Berlin knapp 7.000 Autos registriert, 1922 waren es schon 17 000, 1926 rund 50 000 und 1932 über 114 000 (3). Mit der steigenden Zahl der Autos gab es in Berlin – und vergleichbar auch in vielen anderen Städten des Deutschen Reiches (4) – von 1926 bis 1934 jährlich eine Liste aller in Berlin zugelassenen Autos, einschließlich Nummernschilder, Autotyp und Name und Adresse des Autobesitzers. Die meisten dieser Bände für Berlin sind digital verfügbar (1926-1928, 1932-1934) (5), andere kann man in diversen Bibliotheken einsehen.

Die ältesten verfügbaren Bände 1 bis 3 (1926 bis 1928) weisen nur die Firma Rosenhain (Leipziger Str. 72/73) als Eigentümerin eines Personenkraftwagens aus, ohne allerdings den Wagentyp zu nennen. Im letzten der Bänden 7 bis 9 (1932 bis 1934) hatte der Vater, Egon Sally Fürstenberg, einen Personenkraftwagen vom Typ Lincoln, und im 9. Band (1934) hatten auch drei der vier Söhne je ein Auto, nur Paul, der älteste hatte keines auf seinen Namen; er fuhr möglicherweise den auf den Namen seines Vaters angemeldeten Wagen, immerhin war 1934 Egon Sally Fürstenberg fast 75 Jahre alt. Keines dieser vier Autos (Bild 4) war ein in Deutschland produziertes Fahrzeug (Borgward, Daimler-Benz, Horch, BWM, DKW u.a.m.), sondern es handelt sich ausschließlich um ausländische Modelle: Buick, Excelsior, Lincoln, Studebaker. Allerdings hatte die Firma Rosenhain 1934 sieben weitere Autos in ihrem Bestand (s. Bild 4), darunter zwei weitere Buick, ein Ford-Modell, und einige heute nicht mehr bestehende deutsche Auto-Typen wie die „Nationale Automobil-Gesellschaft“ (NAG) und Brennabor (Bild 5); sechs der sieben Wagen waren Lastwagen.

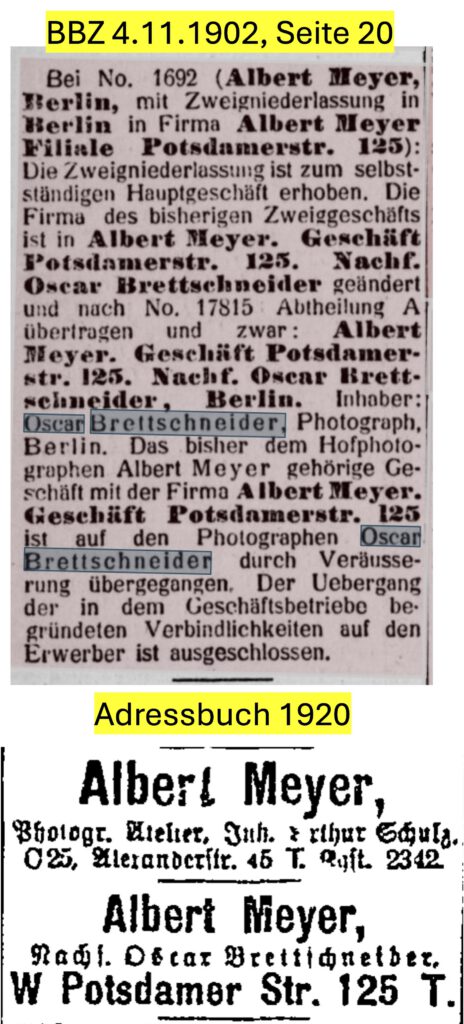

Am Schluss konnten wir auch die Frage „Fotograf oder Autohändler?“ aufklären: in der Tagespresse von 1902 konnte man lesen, dass der Hoffotograf Albert Meyer seine Zweigniederlassung in der Potsdamer Straße 125 an den Fotografen Oscar Brettschneider verkauft hatte, der diese als eigenständige Hauptniederlassung weiterbetreiben würde (Bild 6). Im Branchenbuch 1920 fand sich eine Anzeige des Fotografie-Studios „Albert Meyer, Nachfolger Oscar Brettschneider“, von dem wir nunmehr annehmen können, dass dieses Studio für das Foto mit den Fürstenbergs verantwortlich war, und dass das Foto vermutlich deshalb entstand, weil die Fürstenbergs dieses Auto gekauft hatten – diese Tradition gibt es noch heute.

Literatur

1. Stadtmuseum Nürnberg: E39 Nr. 00119_002_001.

2. https://mercedes-benz-publicarchive.com/marsClassic/de/instance/ko/Benz-39100-PS.xhtml?oid=4353

3. Edition Luisenstadt, Berlinische Monatsschrift Heft 7/2001 www.berlinische-monatsschrift.de

4. https://wiki.genealogy.net/Kategorie:Adressbuch_der_Fahrzeugbesitzer

5. Auto-Adressbücher für Berlin: https://digital.zlb.de/viewer/metadata/34280679/ , https://www.digi-hub.de/viewer/toc/BV044786485/