Lange bevor Dr. Curt Lewy am 15. August 1932 die Apotheke seines Vaters übernahm, machte er auf einige sehr spezielle Weisen auf sich aufmerksam, und auch sein Lebenslauf davor wies einige für den Geburtsjahrgang 1899 typische Abweichungen vom Üblichen auf.

Notabitur und Studium nach dem Krieg

Geboren am 1. August 1899, ging er ab dem 6. Lebensjahr (Ostern 1905) zum Mommsen-Gymnasium (bis 1904: Kaiserin-Augusta-Gymnasium) in der Cauerstraße 36 in Charlottenburg. Curt war 14 Jahre alt, als mit der Ermordung des Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich in Sarajewo (Bosnien, seit 1878 zu Österreich-Ungarn gehörig) das Deutsche Reich „in den Ersten Weltkrieg schlitterte“, wie es nachfolgend Historiker in Verkennung der Tatsachen gern relativierend ausgedrückt haben. Da war er noch zu jung für den Militärdienst, aber drei Jahre später, am 28. April 1917, erhielt er, zusammen mit vielen anderen gleichaltrigen Schülern dieses und anderer Gymnasien im Deutschen Reich, ein sogenanntes Notabitur unter Befreiung von der mündlichen Prüfung, um am Krieg teilnehmen zu können. Bis zu seiner Einberufung zum Ersatz-Bataillon Eisenbahnregiment I am 15. Juni 1917 war Curt als Hilfsmilitärkrankenwärter im Lazarett auf dem Tempelhofer Felde tätig. „Ich habe am Feldzug in Russland und Frankreich teilgenommen und gedenke nunmehr die Apothekerlaufbahn in der väterlichen Apotheke zu beginnen“, schrieb er am 28. Dezember 1918 in einem handgeschriebenen Lebenslauf in den Akten der Lützow-Apotheke (1).

Da war der Wahnsinn des ersten weltweiten Krieges schon fast wieder vorbei, bei dem mehr als 60 Millionen Soldaten unter Waffen waren, von denen nahezu 9 Millionen ums Leben kamen, pro Tag etwa 6.000. Bei den Mittelmächten (Deutschland, Österreich-Ungarn, Osmanisches Reich, Königreich Bulgarien) betrug das entsprechende Verhältnis etwa 25 Millionen Soldaten zu 3,5 Millionen Todesfällen, bei der sogenannte Entente (Frankreich, Großbritannien und sein britisches Weltreich, Italien, die USA und Russland) 40 Millionen zu 5 Millionen. Der Eintritt der Amerikaner in den Krieg im April 1917 und die Revolution in Russland im Oktober 1917 brachten die Wende im Kriegsverlauf. Aber die Friedensverhandlungen 1919, von den Rechtskonservativen als „Diktatfrieden von Versailles“ bezeichnet, trugen zum Aufstieg der Nationalsozialisten bei, ebenso wie der Versuch der Kommunisten um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, 1919 die Revolution in Deutschland zu entzünden.

Patriotismus oder Antisemitismus?

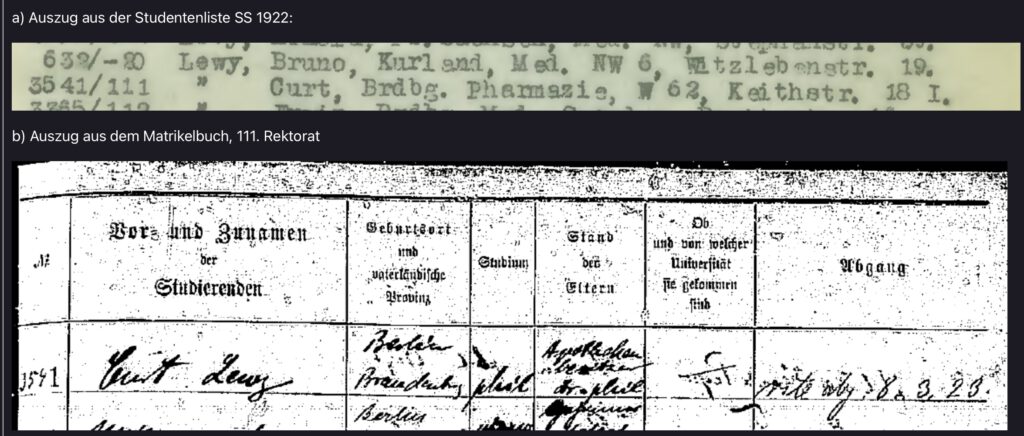

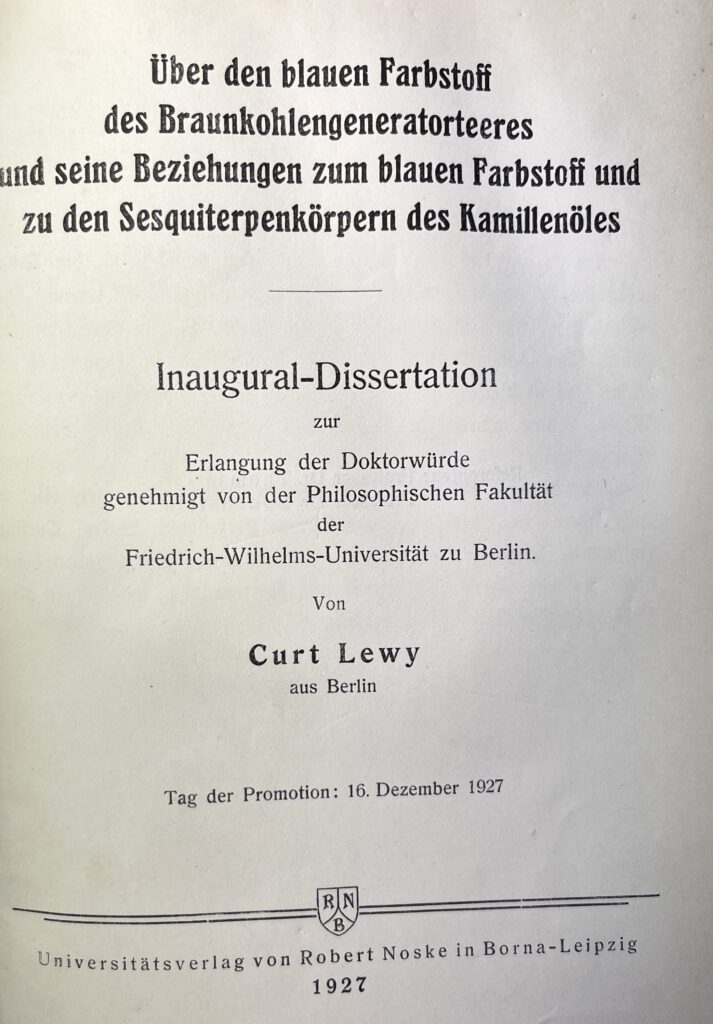

An der patriotischen Gesinnung des Curt Lewy hat weder dieser Kriegsverlauf noch seine eher kurze soldatische Erfahrung etwas geändert, wie ein Dokument aus seiner Studienzeit belegt. Aber der Reihe nach: Er begann seine Apothekerlaufbahn am 1. Januar 1919, wie er in einem Lebenslauf schrieb, zunächst als Praktikant in der väterlichen Apotheke vom 28. Dezember 1918 bis zum 30. September 1920. Am 10. April 1921 immatrikulierte er sich an der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin im Fach Pharmazie und studierte dort bis zum 8. März 1923 (Bild 1). Das pharmakologische Staatsexamen bestand er im April 1923 mit der Note „rite“ (befriedigend). In dieser Zeit wohnte er zuhause bei seinen Eltern in der Keithstraße 18. Die Promotion erfolgte am 16. Dezember 1927 mit einer Dissertation zum blauen Farbstoff (Bild 2).

Im Studium war er in der „Wandergilde, Jugendgruppe nationaldeutscher Juden“ organisiert, einer Jugendgruppierung des Verbandes nationaldeutscher Juden (VnJ), eine konservative jüdisch-politische Organisation in Deutschland. Der VnJ wurde im März 1921 von Max Naumann (1875-1939) gegründet und 1935 verboten. Aufgrund des prägenden Einflusses des Gründungsvaters wurden die Mitglieder des Verbands auch als „Naumann-Juden“ oder „Naumannianer“ bezeichnet. Naumann und der VnJ befanden sich damit in scharfer Opposition zum Zionismus und zu den meisten jüdischen Verbänden und unterschieden streng zwischen Deutsch-Juden und Fremd-Juden. Besonders die ins Reich geströmten orthodoxen Ostjuden erregten seinen Zorn. Naumann und die Mitglieder des VnJ schlossen sich der Idee eines „deutschen Gottes“ an und begingen christliche Feiertage. Anfangs sah Naumann sogar in Adolf Hitler eine positive politische Kraft, dessen Antisemitismus tat er als unwichtig ab. Trotz (oder wegen) der Loyalitätsbekundungen gegenüber dem Nationalsozialismus und trotz seiner deutschnationalen Ausrichtung wurde Naumanns Verband nationaldeutscher Juden bereits am 18. November 1935 aufgelöst, früher als andere jüdische Organisationen (2). Unter Historikern ist dieser „jüdische Antisemitismus“ Gegenstand wissenschaftlicher Diskussion gewesen (3), wenngleich heute nicht mehr sehr präsent.

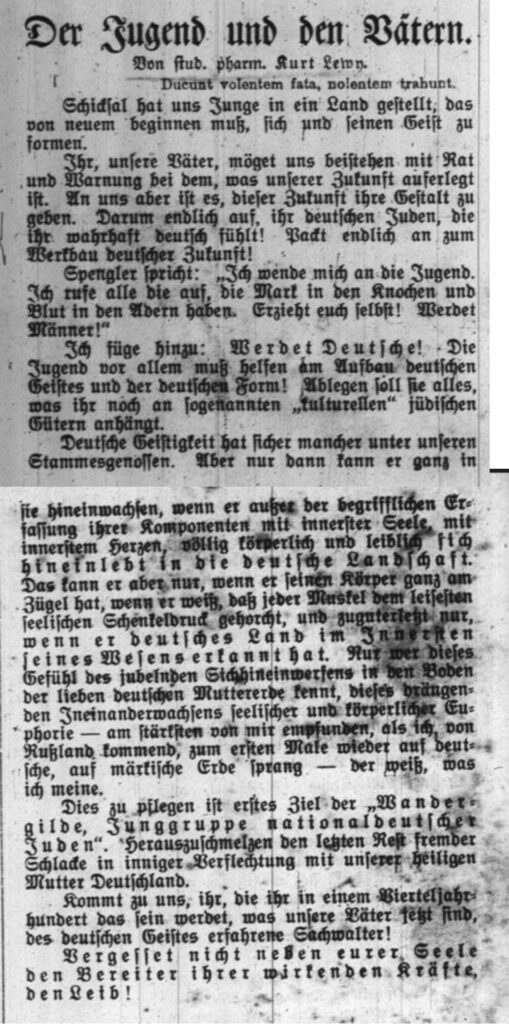

Unter dem Motto „Ducunt volentem fata, nolent trahunt“ (Das Schicksal führt die Willigen und schleppt die Unwilligen) veröffentlichte der Student Curt Lewy einen flammenden Aufruf an seine jüdischen Mit-Kommilitonen (Bild 3), in dem es (unter anderen) heißt: „Werdet Deutsche! Die Jugend vor allem muß helfen am Aufbau deutschen Geistes und der deutschen Form! Ablegen soll sie alles, was ihr noch an sogenannten „kulturellen“ jüdischen Gütern anhängt … Herauszuschmelzen den letzten Rest fremder Schlacke in innigster Verflechtung mit unserer heiligen Mutter Deutschland“ (4).

Es darf sehr wohl bezweifelt werden, dass diese extreme Assimilierungspolitik – völlige Auslöschung der jüdischen Identität – von der Mehrheit der deutschen Juden zu dieser Zeit so geteilt wurde, wie gelegentlich vermutet (5), auch wenn sicherlich viele Juden der Auffassung waren, dass Anpassung statt Abgrenzung die Situation der Juden im Deutschen Reich verbessern würde. Selbst den Nazis war die Anbiederung durch den VnJ suspekt. Und diese Position hat Curt Lewy auch nicht vor Vertreibung gerettet.

Ein Lebensretter und seine Familie

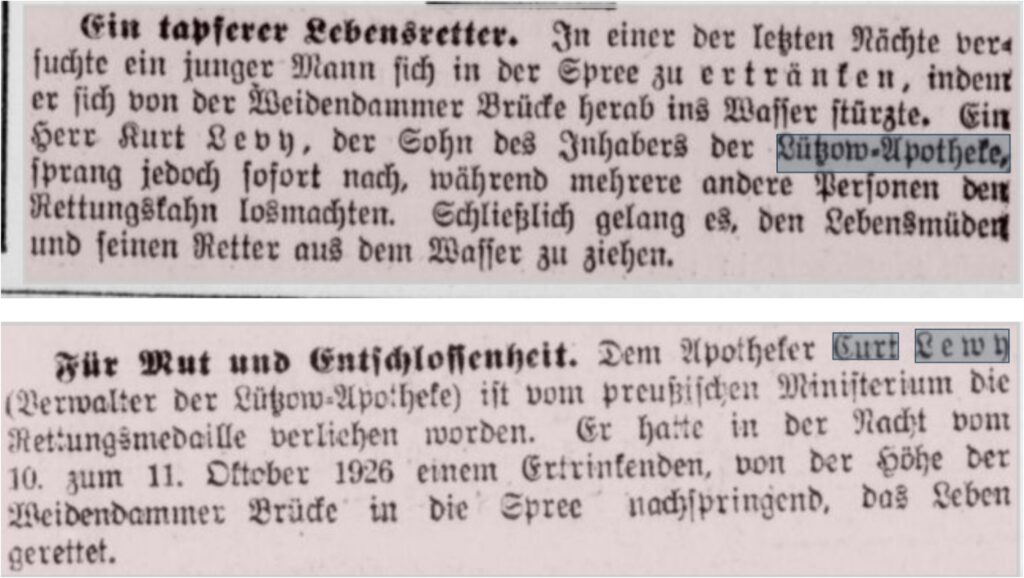

Eine andere Tat des Curt Lewy hat dagegen nachhaltigere Folgen gehabt: In der Nacht vom 10. auf den 11. November 1926 rettete er an der Weidendammbrücke einem jungen Mann, der in suizidaler Absicht in die Spree gesprungen war, das Leben, indem er mutig hinterhersprang und ihn aus dem Wasser zog. Für diese Tat ist er im Februar 1927 vom preußischen Ministerium mit der Rettungsmedaille ausgezeichnet worden (Bild 4), wie er noch einige Jahre später in seinem Lebenslauf mit Stolz vermerkte.

Am 29. Oktober 1927 heiratete er Johanna Breslau (Bild 5), die am 15. Mai 1904 in Wollstein (Provinz Posen) (heute Wolsztyn, Polen) geboren worden war. Die Daten des 1930 geborenen Sohnes unterliegen noch bis 2040 dem Datenschutz, so dass wir daher keine weiteren Informationen zu ihm haben. Am 15. August 1932 übernahm Curt Lewy förmlich die Leitung der Lützow-Apotheke, nachdem er, wie zuvor sein Vater, beantragt hatte, nicht im Haus der Apotheke, sondern in der Keithstraße 17 zu wohnen. Am 16. Oktober 1935 wurde das Eigentum an Apotheke und Wohnhaus Wichmannstraße 28 im Grundbuch von Albert Lewy auf Curt Lewy übertragen, zu einem formellen Kaufpreis von 200.000 Reichsmark (RM).

Curt Lewys Vater Albert Lewy verstarb am 10. April 1936 in Berlin. Er hatte gemeinsam mit seiner Frau Margarethe, geborene Rosendorff im Jahr 1907 ein Testament verfasst, dass zu den Akten genommen worden war. Das Testament war am 21. April 1936 eröffnet worden, aber es war – vermutlich – kein Erbschein ausgestellt worden, da die Ehefrau noch am Leben war; sie starb am 1. Mai 1939 in Rio de Janeiro, Brasilien (siehe Teil 4). Als Curt Lewy nach dem Krieg diesen Erbschein beantragte, konnte die Akte im Landesarchiv Berlin nicht mehr aufgefunden werden, da sie durch Brandeinwirkung im Krieg vernichtet worden war (6).

Die Flucht nach Brasilien

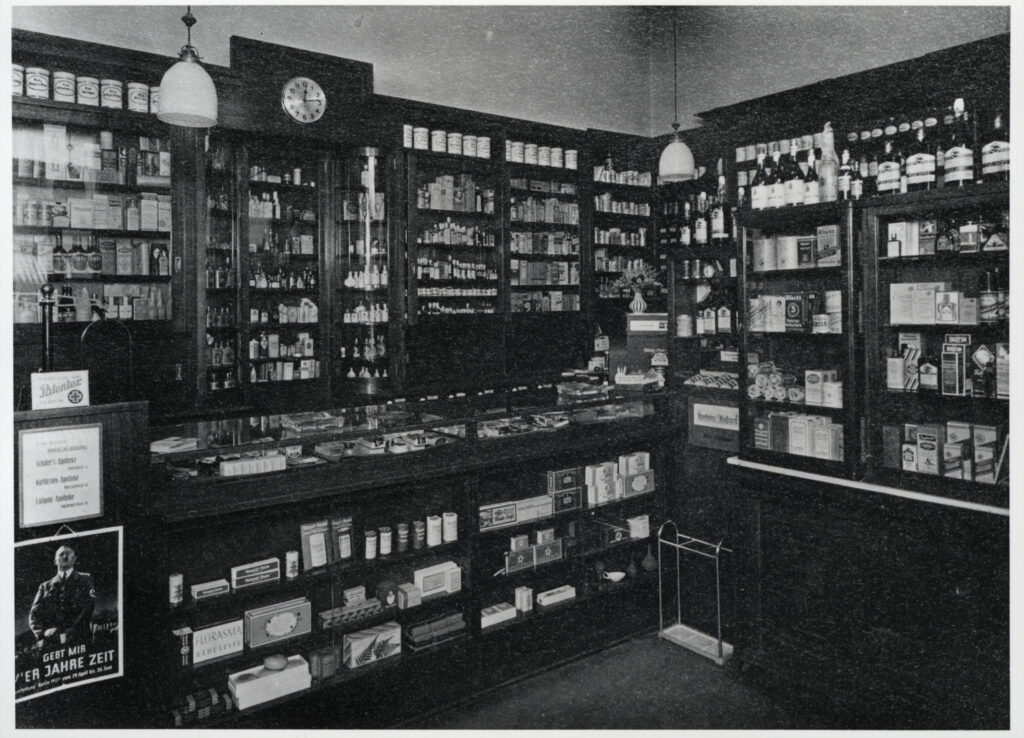

Trotz seiner nationaljüdischen Gesinnung muss Apotheker Dr. Curt Lewy die Auswirkungen der vielen antisemitischen Gesetze nach der Machtergreifung der Nazis 1933 gespürt haben. Er verkaufte seine Apotheke unmittelbar nach dem Tod seines Vaters am 16. April 1936 und kündigte seine Stellung als Apothekenleiter mit Schreiben an den Kreisarzt des Bezirks Tiergarten vom 9. Juni 1936 bereits zum 1. Juli 1936, zusammen mit der Ankündigung, demnächst Deutschland zu verlassen. Der Kaufpreis von Apotheke, Wohnhaus und Apothekenlizenz betrug laut Kaufvertrag vom 4. Mai 1936 290.000 RM, von denen 100.000 Mark in bar bezahlt wurden, 90.000 Mark durch Übernahme einer Hypothek beglichen wurden, und die verbleibenden 100.000 Mark bis 1946 gestundet wurden zu einem Zinssatz von 6%. Die Apotheke wurde von dem Apotheker Curt Blew aus Gransee (Mark) erworben, der bis dato dort die Königliche Adler-Apotheke geführt hatte. Für die die Übernahme der Lützow-Apotheke musste er nachweisen, kein Jude zu sein. Aus dieser Zeit ist ein Foto der Innenansicht der Apotheke überliefert (Bild 6) (7).

Dr. Curt Lewy floh 1936 aus Deutschland nach Brasilien, gemeinsam mit seiner Frau, seinem Sohn und seiner Mutter. Im vierten und letzten Teil dieser Geschichte wird es um das Leben in Brasilien, die Rückkehr nach Deutschland, das Ergebnis des Wiedergutmachungsverfahrens und um die Frage gehen, was eigentlich aus der Lützow-Apotheke wurde.

Literatur

1. Landesarchiv Berlin, A Rep. 32-08 Nr. 202 (Lützow-Apotheke).

2. Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Verband_nationaldeutscher_Juden

3. Peter Loewenberg: Antisemitismus und jüdischer Selbsthaß. Eine sich wechselseitig verstärkende sozialpsychologische Doppelbeziehung. Geschichte und Gesellschaft, 5. Jahrgang (1979), Seite 455-475.

4. Mitteilungsblatt des Verbandes nationaldeutscher Juden, Jahrgang 1922, Nr. 4 (April)

5. Frank Leimkugel: Wege jüdischer Apotheker. Emanzipation, Emigration und Restitution: Die Geschichte deutscher und österreichisch-ungarischer Pharmazeuten. Govi Verlag, Eschborn 1999 (2. Auflage), S. 111ff.

6. Landesarchiv Berlin: A Rep. 348 Nr. 19365 (Erbscheinakte zur Testamentsakte)

7. Landesarchiv Berlin: B Rep. 012-485 (Lützow-Apotheke Berlin)