Wie in vielen Familiengeschichten, die hier erzählt wurden, ist auch bei der Familie Liedtke festzustellen, dass die Ehefrau des Rechtsanwaltes Ernst Liedtke, Emmy Liedtke geborene Fahsel-Rosenthal (siehe Teil 4) in den Dokumenten, die sich in Archiven finden lassen, kaum präsent ist – in Adressbüchern und offiziellen Dokumenten werden meist nur die Haushaltsvorstände genannt. Sie hatte drei Töchter in die Welt gesetzt, die zu Vertreterinnen jener Generation selbstbewusster junger Frauen in den 20er und 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts heranwuchsen, die ihre Spuren hinterlassen haben, nicht nur in den Erinnerungen und Reflektionen von Simon May, dem Sohn einer dieser drei. Er hat über seine Großeltern Ernst und Emmy, über seine Mutter Marianne und deren Schwestern Ursula und Ilse – und deren Überleben in den Zeiten des Nationalsozialismus – ein eindrucksvolles Buch geschrieben hat (1) (Bild 1), mit vielen familiären Details, die sich normalerweise dem historisch Interessierten entziehen.

Spuren der Töchter finden sich aber auch in Dokumenten und Geschichten von Zeitgenoss*innen (2, 3). Aber wie wir eingangs unserer Geschichte (s. Teil 1) gesagt haben, wollten wir vor allem Lücken nachspüren, die uns bei der Lektüre aufgefallen waren. Eine dieser Lücken war die Frage, was eigentlich mit Emmy passierte, nachdem ihr Mann früh verstorben war; Emmy war 1933, als ihr Mann starb, erst 42 Jahre alt. Dieses Kapitel der Familiengeschichte soll daher ausschließlich Emmy Liedtke gewidmet sein und Informationen zusammentragen, die wir jenseits des Buches von Simon May den Archiven und historischen Quellen entnehmen konnten.

Eine „öffentliche“ Emmy

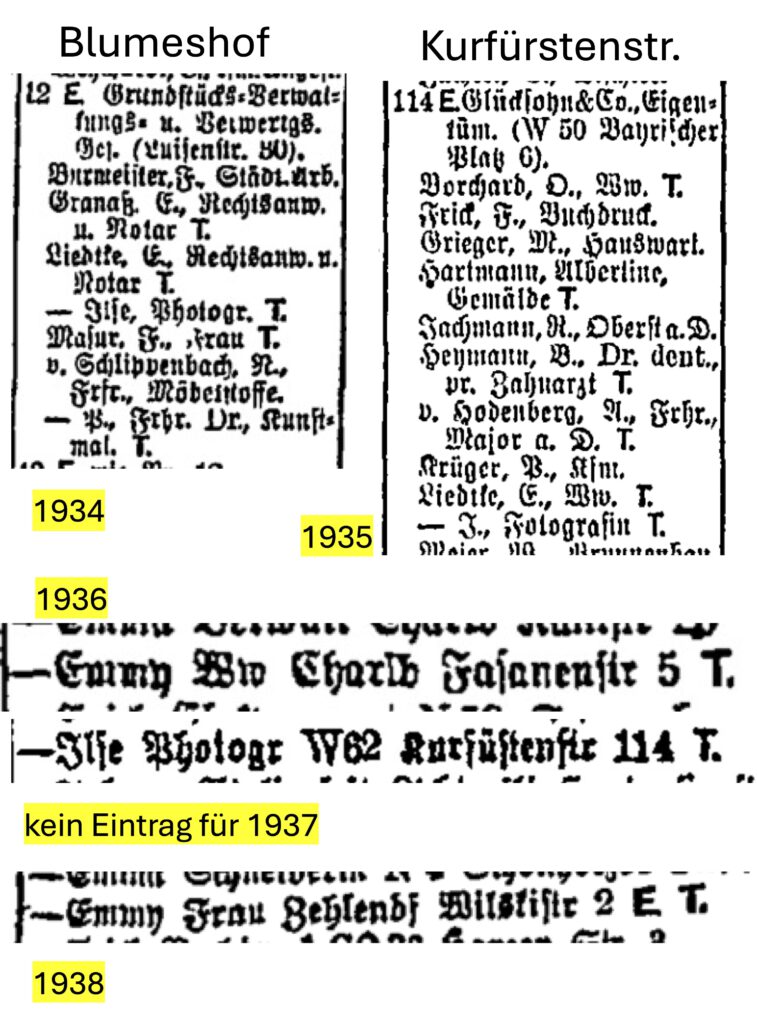

Nach dem Tod ihres Ehemannes Ernst Liedtke, der am 17. Dezember 1933 quasi vor der Haustür zusammenbrach und starb, lebte Emmy bis 1936 weiter im Blumeshof 12, und als Witwe wird sie nunmehr auch im Adressbuch genannt (Bild 2). Ebenfalls unter dieser Adresse wird ab 1934 ihre Tochter Ilse genannt, die in der großzügigen Wohnung (8 Zimmer, um die 400 qm) offenbar ihr Fotostudio betrieb. Dazu ein andermal mehr.

1935 und 1936 finden wir beide in der Kurfürstenstraße 114. Im Jahr 1937 wohnte Emmy kurzzeitig in der Fasanenstraße 5, aber in diesem Jahr muss sie ein Haus in Zehlendorf (Wilskistraße 2) gekauft haben, in dem sie dann bis zu ihrem Tod 1965 lebte. Auch das Fotostudio von Ilse Liedtke wird dort gewesen sein, das sich 1941 bis 1943 in der Budapester Straße fand, in dem Haus, in dem Emmys Mutter Adele Fahsel im Jahr ihres Todes wohnte (siehe Teil 4). Das Haus in der Wilski-Straße – benannt nach dem Architekten Ernst Wilski, 1850-1929; von 1927 bis 1934 hieß die Straße Schlieffenstraße – war zwischen 1925 und 1930 gebaut worden und gehörte zuvor einer Archivarin. Nach Emmys Tod 1965 erbte ihre Tochter Ilse das Haus und lebte dort bis zu ihrem Tod 1985.

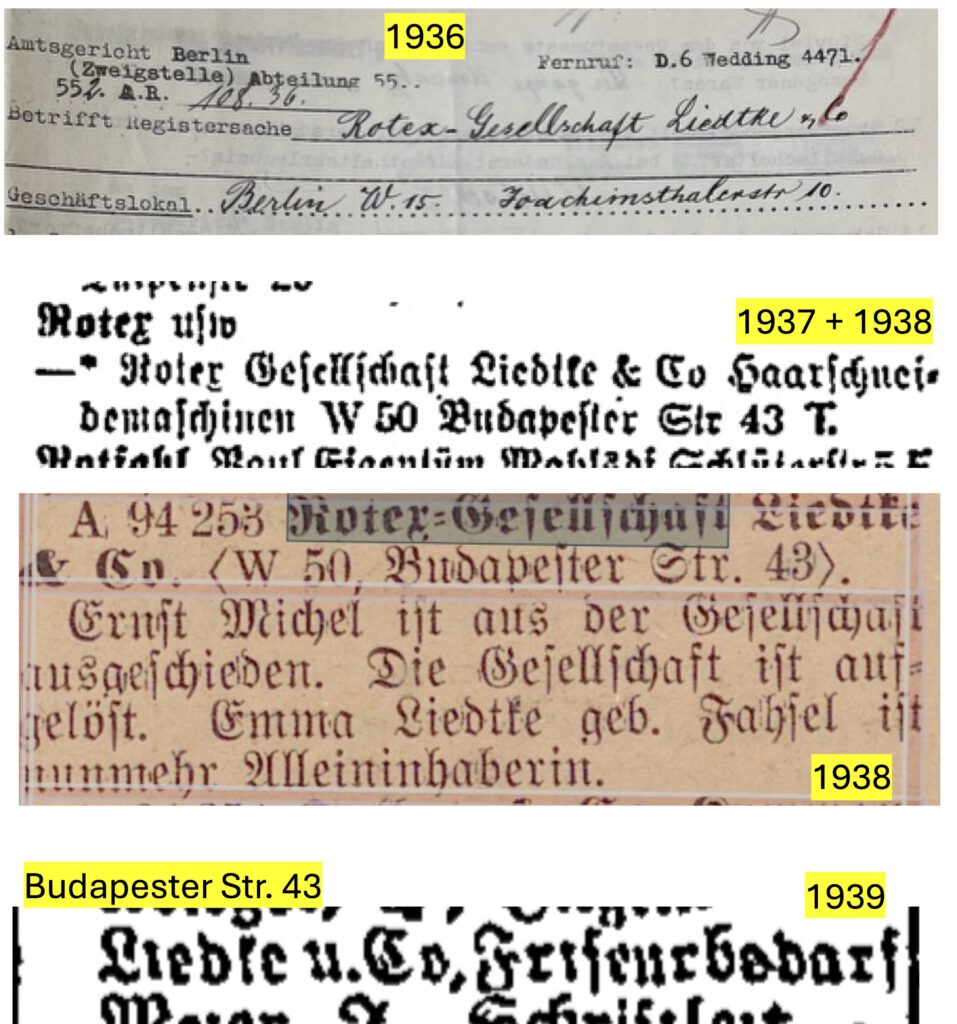

Überraschend nicht nur für uns, sondern auch für die Nachkommen der Familie Liedtke war dann der Fund einer Handelsregister-Akte im Landesarchiv Berlin (4), die Emmy Liedtke als Geschäftsfrau auswies: Im Jahr 1936 gründete sie zusammen mit einem Geschäftspartner die Firma „ROTEX Gesellschaft Liedtke & Co.“ (Handelsregister Nr. 94235, Antrag vom 5. Februar 1936) (Bild 3). Betriebsgegenstand war der Vertrieb und Export einer patentierten Haarschneidemaschine, die in Hannover hergestellt wurde. Als Geschäftslokal war die Adresse Joachimsthalerstraße 10 angegeben, wo es zwei Büroräume gebe und ein bis zwei Angestellte. Die Miete betrage 80 Mark/Monat und das Betriebskapital 20.000 Mark bei einem Eigenkapital von 150.000 Mark. Unter diese Adresse findet sich in den Adressbüchern die Firma ROTEX jedoch nur im Jahr 1937; 1938 ist die ROTEX in der Budapester 43, und 1939 ist der Firmenname dort „Liedtke & Co. Friseurbedarf“ (siehe Bild 2). Danach findet sich die Firma nicht mehr im Adressbuch von Berlin, aber ab 1941 ist das Fotostudio von Ilse Liedtke unter der gleichen Adresse – sicherlich kein Zufall.

Der unbekannte Geschäftspartner

Ihr Geschäftspartner bei der ROTEX war der Architekt Ernst Michel, geboren am 8. Februar 1882 in Berlin, der zu diesem Zeitpunkt in der Holsteinerstraße 21 (heute Holsteinische Straße in Friedenau) wohnte. Wir konnten ihn schnell ausfindig machen: Er war der Sohn des jüdischen Kaufmanns Louis Michel und dessen Ehefrau, Fanny Michel geborene Wertheim. Ernst Michel hatte am 25. Januar 1915 in Berlin die 1883 in London geborene Kunstgewerblerin Elsa Steel geheiratet. Er wohnte seit 1916 in der Holsteinerstraße 21, davor und seit 1911 in Schöneberg in der Meraner Straße. Bislang ist unbekannt, ob es aus dieser Ehe Kinder gab.

Das ROTEX Geschäft lief nicht besonders gut: In den ersten 18 Monaten (Januar 1936 bis Juni 1937) betrug der Umsatz nur 15.884 Mark. Daraufhin beantragte die Industrie- und Handelskammer im Juli 1937 die Löschung der Firma. Ein Widerspruch gegen diese Löschung (Begründung: Mangel an Stahlrohren) hatte aufschiebende Wirkung bis März 1938. Zu diesem Zeitpunkt schied Ernst Michel aus der Firma aus, und Emmy wurde alleinige Inhaberin. Sie beantragte die Löschung der Firma am 7. Oktober 1938. Im Löschungsvermerk vom 1. Januar 1940 ist notiert, dass Ernst Michel nach England ausgewandert war, in die Heimat seiner Frau. Bislang nicht überprüften Informationen zufolge starb er in Berkshire im Jahr 1949. Ebenfalls ist nicht geklärt, ob es eine verwandtschaftliche Beziehung zwischen den Familien Liedtke und Michel gab, möglicherweise über eine Familie Wertheim, aus der die Mutter von Ernst Michel stammte.

Die Wiedergutmachungsakte der Familie Liedtke

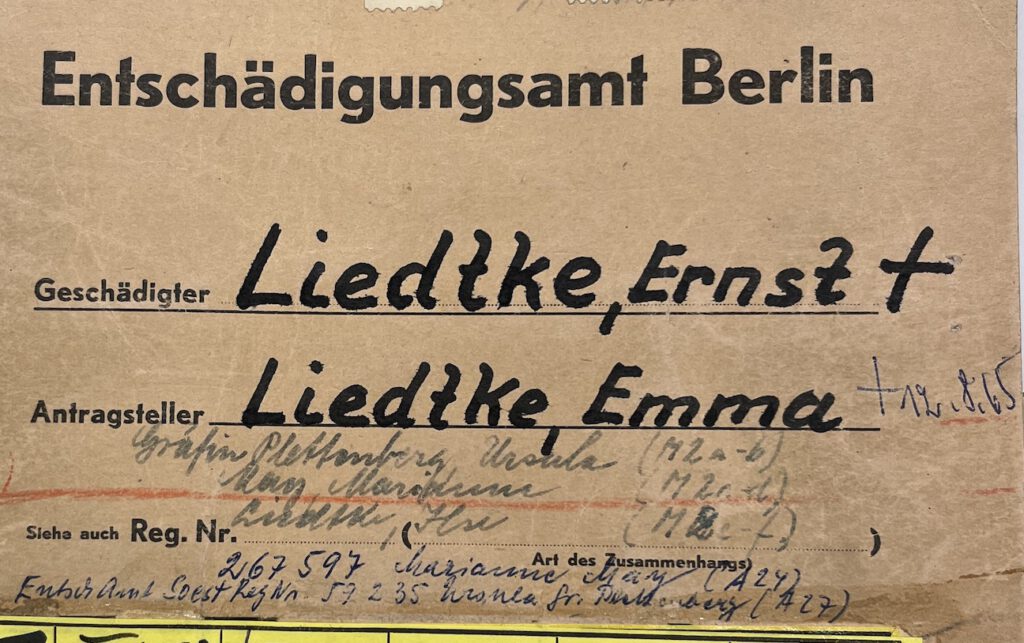

Der zweite Fund einer öffentlichen Akte, in der Emmy Liedtke vorkommt, ist eine Entschädigungsakte im Landesamt für Entschädigung (Bild 4) (5). Darin beantragt sie gemeinsam mit ihren drei Töchtern Entschädigung für den Tod von Ernst Liedtke als Folge des nationalsozialistischen Unrechts und der Verfolgung, weil „mein Ehemann … gebürtiger Jude“ war; sie nutzte sogar seinen zweiten, jüdischen Vornamen Seelig. Dies ist umso bemerkenswerter, als alle vier nach dem Tod von Ernst Liedtke 1933 vom Protestantismus zum Katholizismus konvertierten, folgt man den Recherchen von Simon May, einem Enkel von Emmy (1). Ihr Antrag datiert vom 30. April 1956; zu diesem Zeitpunkt wohnte sie in Zehlendorf (s. oben). Die Fotografin Ilse Liedtke lebte in Berlin und war beim Tod des Vaters 23 Jahre alt; Ursula von Plettenberg geborene Liedtke war beim Tode des Vaters 21 Jahre alt, war jetzt Schauspielerin und wohnte in Hamburg; Marianne May geborene Liedtke war Violinistin, 1933 erst 19 Jahre alt, und lebte in London. Alle vier wurden durch die Rechtsanwaltskanzlei Herrmann in Köln vertreten.

In einem Lebenslauf, datiert auf den 29. Februar 1956, notierte Emmy einige Tatsachen, die uns bislang unbekannt waren: Sie berichtete, dass sie 1909 nach dem Tod ihres Vaters vom Ehepaar Rosenthal adoptiert worden sei (sie nutzt auch wieder ihren früheren Doppelnamen Fahsel-Rosenthal) und dass ihre Heirat mit Ernst Liedtke am 8. Januar 1910 stattfand. Ausführlich schilderte Emmy die Beweggründe für diesen Antrag: Ihrem Mann sei „als gebürtigem Juden viel Unrecht (Misshandlungen u. dergl.)“ zugefügt worden, insbesondere sei ihm im April 1933 das Notariat entzogen worden. „Abgesehen von den persönlichen Kränkungen setzte sich mein Mann innerlich sehr stark mit den politischen Ereignissen und Conceptionen auseinander … Am 17. 12 33 erlitt er in meinem Beisein auf der Straße einen tödlichen Herzschlag. Der Tod ist nach ärztlicher Meinung ausschließlich durch die Aufregungen herbeigeführt worden“ (5). Sie machte in diesem Statement auch die beruflichen Einschränkungen ihrer Töchter nach 1933 geltend.

Die Aussagen Emmys wurden von prominenten Bekannten der Familie, vor allem aus Juristenkreisen bestätigt. Das vielleicht wichtigste Dokument in dieser Akte ist jedoch ein handschriftlicher Brief von Hedwig Kuss, der Haushälterin von Theodor Liedtke (siehe Teil 3), von der wir bislang außer dem Namen nichts wussten – wir werden ihn in einem folgenden Teil der Geschichte ausführlich würdigen. Ein Erbschein von 1940 lässt darauf schließen, dass es ein Testament gegeben haben muss: Emmy erbte 1/4 des nachgelassenen Vermögens, hatte aber bis zu einer eventuellen Wiederverheiratung die Verfügung (ein sogenanntes Vorerbe) über die anderen 3/4 des Nachlasses.

Die Bearbeitung des Entschädigungsantrags zog sich mehr als zwei Jahre hin, nicht zuletzt, weil das Entschädigungsamt Berlin in den Gemeinden nachfragen musste, in denen Emmy nach dem Krieg gewohnt hatte: 1948/49 in Hovestadt bei Soest (Westfalen) bei ihrer Tochter Ursula, 1949/50 bei ihrer Tochter Marianne in London und 1950 bis 1955 in Kiel bei ihrer Tochter Ilse; erst im April 1955 war das Haus in Zehlendorf, das 1945 von den Amerikanern konfisziert worden war, wieder freigegeben worden. Man wollte wissen, ob nicht auch an diesen anderen Orten Anträge auf Sozialhilfe oder Entschädigung gestellt worden waren. Die 1959 rückwirkend seit dem 1. Januar 1934 bewilligte Witwenrente für Emmy betrug am Ende 87.551 DM, bis zu ihrem Tod erhielt sie zudem eine monatliche Renten von 582,67 DM.

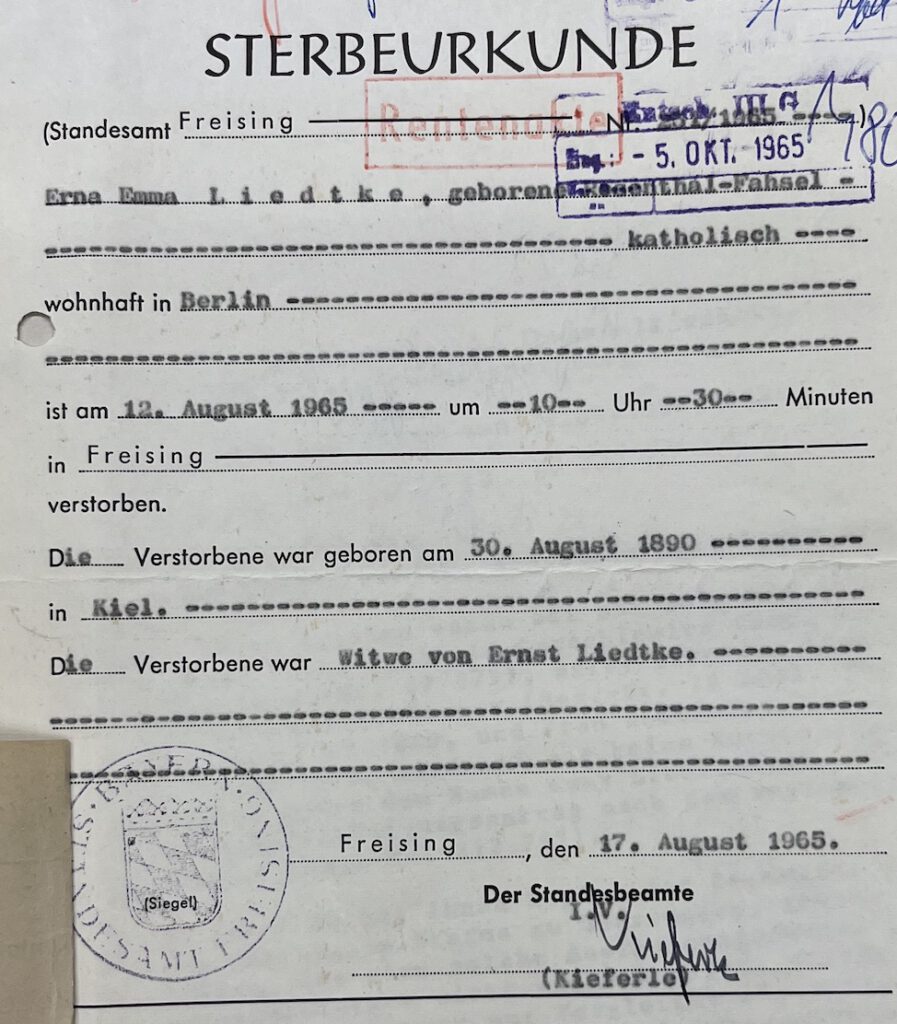

Zwischenzeitlich (1960) wechselte die Familie den Anwalt, vermutlich war die Kanzlei Herrmann in Köln den Liedtkes in den weitergehenden Anträgen nicht nachhaltig genug; neuer Vertreter war Rechtsanwalt Poos aus Zehlendorf, der offenbar Untermieter im Haus Wilskistraße 2 war. Aber auch mit der neuen juristischen Betreuung mussten in der Frage der Entschädigung für entgangene Berufs- und Lebenschancen zunächst neue eidesstattliche Versicherungen eingeholt werden, in denen Kollegen und Freunde der Familie beteuern mussten, wie hoch z. B. das Einkommen von Ernst Liedtke 1933 war, und wie wahrscheinlich es war, dass sein Tod durch die seelische Belastung allein erfolgt sei. Schließlich schlug RA Poos 1963 vor, bei einem angenommenen Jahreseinkommen von 50.000 bis 60.000 Reichsmark als Vergleich „nach bisherigen Gewohnheiten …. eine Goodwill-Entschädigung von DM 25.000“ zu zahlen. Am Ende erreichte er im Juli 1964 eine Einmalzahlung von 9.000,00 DM für Emmy, aber da hatte Emmy nur noch kurze Zeit zu leben: Sie starb am 12. August 1965 während eines Aufenthaltes in Freising (Bayern) im Alter von fast 75 Jahren (Bild 5).

Literatur

1. Simon May: How to be a refugee. Macmillan/Picador Publisher, London 2021.

2. Heinrich Lohmann: Der Bremer Fichtenhof und seine Bewohner. Ein wenig bekanntes Kapitel aus dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Edition Falkenberg, Bremen 2018, insbesondere die Seiten 182 bis 189 über Ursula von Plettenberg geborene Liedtke.

3. Der Blog von Birgit Ebbert über Vergessene Frauen: https://www.vergessene-frauen.de/fotografinnen/ilse-liedtke-1910-1986-fotografin-mehr/.

4. Handelsregister-Akte im Landesarchiv Berlin: A Rep. 342-02 Nr. 40791.

5. Akte im Entschädigungsamt Berlin Nr. 212.762.