Im April 1962 reiste Dr. Curt Lewy mit seiner (zweiten) Frau aus Brasilien zurück nach Deutschland, um sich in Konstanz niederzulassen; er war zu diesem Zeitpunkt 63 Jahre alt und hat nach Angaben von Leimkugel (1) bis zur Erreichung der Altersgrenze in Konstanz im Stammwerk der Pharmafirma Byk-Gulden als Apotheker gearbeitet – Byk-Gulden war auch sein letzter Arbeitgeber in Brasilien gewesen. Sein 32-jähriger Sohn aus erster Ehe war in Brasilien geblieben, seine 1937 in Brasilien geborene Tochter war mit seiner ersten Ehefrau nach der Trennung in die USA emigriert (s. Teil 4, mittendran vom 22. August 2025).

Ein schwieriger Wiedergutmachungsprozeß

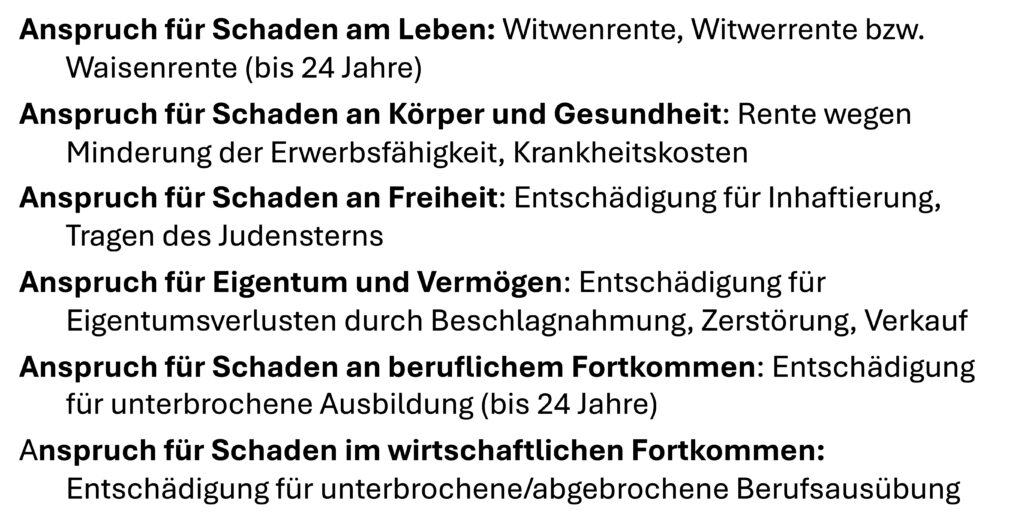

Ohne an dieser Stelle in die Details gehen zu wollen – das soll an anderer Stelle und in einem anderen Fall geschehen – muss man bei der Wiedergutmachung unterscheiden zwischen einem Restitutionsverfahren, mit dem die Eigentumsverhältnisse an Vermögenswerten (Immobilien, Mobiliar und anderes Eigentum sowie Bankvermögen) wieder rückgängig gemacht werden sollten, da sie auf unrechtmäßigem Entzug (Beschlagnahmung) oder erzwungenem Verkauf beruhten, und Entschädigungsverfahren. Bei diesem soll materieller und immaterieller Schaden finanziell kompensiert werden. Die Restitutionsverfahren wurden von speziellen Wiedergutmachungsbehörden in den Ländern verhandelt und von Gerichtskammern entschieden, falls es nicht zu Vergleichen zwischen den Anspruchstellern und den neuen Besitzern (privaten Eigentümern oder den Finanzbehörden des Staates nach Rechtsnachfolger der nationalsozialistischen Behörden) kam. Für die Entschädigungsverfahren waren die Sozialbehörden der Länder zuständig, in Berlin das Landesamt für Besoldung und Ordnung (LABO). Um sich im Gewirr der verschiedenen Vorschriften überhaupt bewegen zu können, war es vernünftig, sich rechtlich durch Anwälte vertreten zu lassen; allein die diversen Anträge auf Entschädigung für verschiedene Arten von Schäden (Freiheit, Gesundheit, beruflicher Ausbildung, beruflichem Fortkommen, etc. (Bild 1)) waren ohne rechtlichen Beistand schwer zu bewältigen, erst recht, wenn der Antragsteller, wie Dr. Curt Lewy, im Ausland war.

Bereits im September 1949, lange vor seiner Rückkehr aus Brasilien nach Deutschland, hatte Lewy gegenüber den deutschen Behörden einen Anspruch auf Rückerstattung (Restitution) seines früheren Eigentums angemeldet (2); auch einen Antrag auf Entschädigung (3) wegen entgangener Berufschancen, Schaden an seiner Gesundheit durch die erzwungene Emigration, Erstattung der bezahlten Reichsfluchtsteuer der Familie (54.409 Reichsmark, was einem Vermögen von 218.000 RM entsprach) und der Kosten des Kapitalistenvisums für Brasilien (131.800 Mark für die Eheleute und die Mutter) machte er geltend, neben den Reisekosten und anderen Verlusten aus Hausrat. Vertreten wurde er in beiden Fällen durch einen Rechtsanwalt und Notar aus Steglitz, der die Familie Lewy noch aus der Studienzeit kannte.

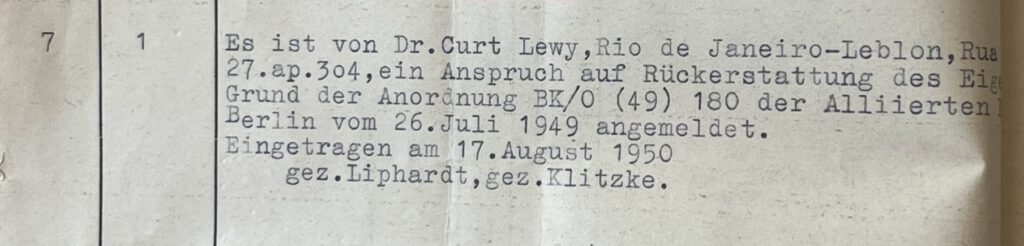

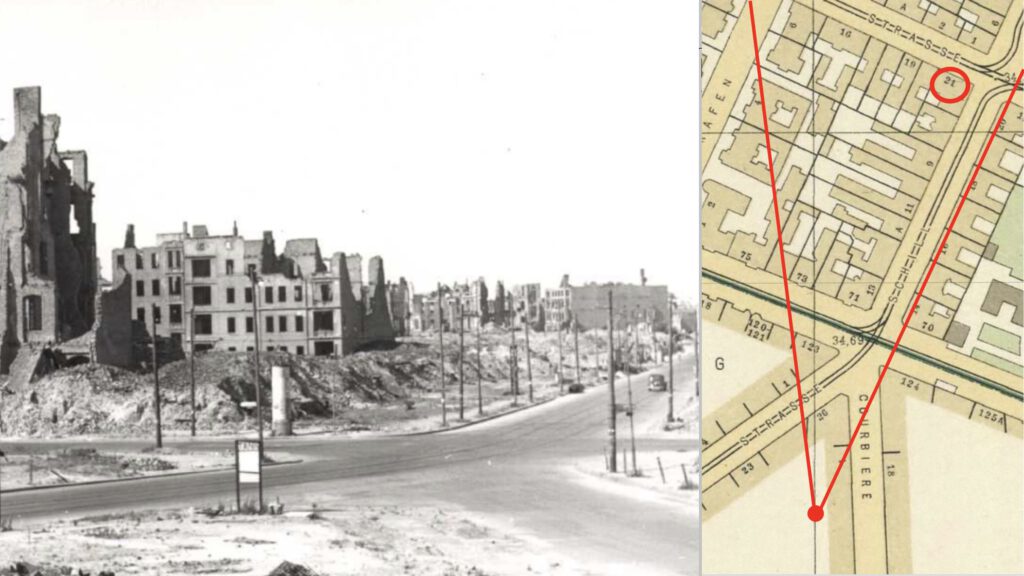

Am Ende eines langes Prozesses erhielt er im Entschädigungsverfahren ab 1957 eine monatliche Rente von 471,20 DM sowie rückwirkend eine Einmalzahlung von 12.000 DM. Im Restitutionsverfahren wurde sein Antrag auf Rückerstattung des Grundstücks Wichmannstraße 21 unmittelbar nach Antragstellung als Vorbehalt im Grundbuch eingetragen (Bild 2). Das Haus selbst, das im Kaufvertrag mit 150.000 Mark veranschlagt worden war und das der Käufer, Curt Blew, übernommen hatte, war im Zuge der Kriegshandlungen in der Nacht vom 22. auf den 23. November 1943 vollständig zerstört worden (Bild 3), der letzte Eigentümer war seit Kriegsende verschollen, eine Rückerstattungsforderung an ihn konnte nicht zugestellt werden und wurde daher „öffentlich zugestellt“. Der Antrag auf Wiedergutmachung beinhaltete die Rückabwicklung des Immobilienverkaufs, da dieser unter Zwang zustande gekommen war, nunmehr zum Grundwert. Der war 1936 mit 124,900 Mark angegeben und wurde nach der Währungsreform 1961 mit 48.500 DM beziffert – das war weitgehend unstrittig. Am Ende wurde das Grundstück an Curt Lewy zurückübertragen, wobei Aufwendungen und Steuer- und Hypothekenzahlungen der Familie Blew in der Zeit von 1936 bis 1943 in Rechnung gestellt wurden. Dies wurde in einem Prozess vor dem Landgericht Berlin am 21. März 1962 festgelegt.

Die Apothekenkonzession

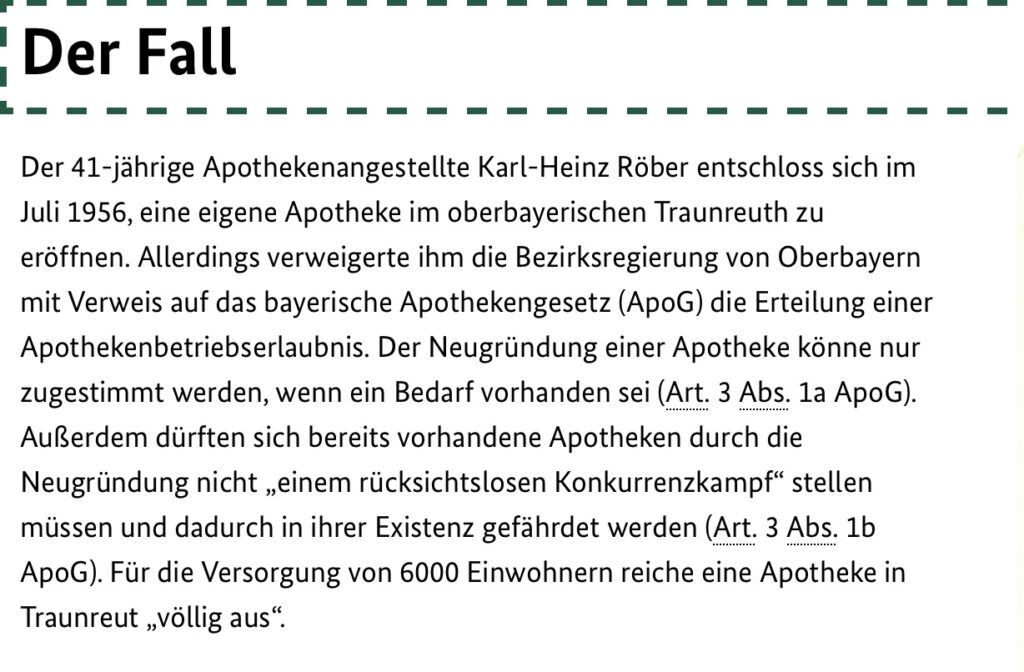

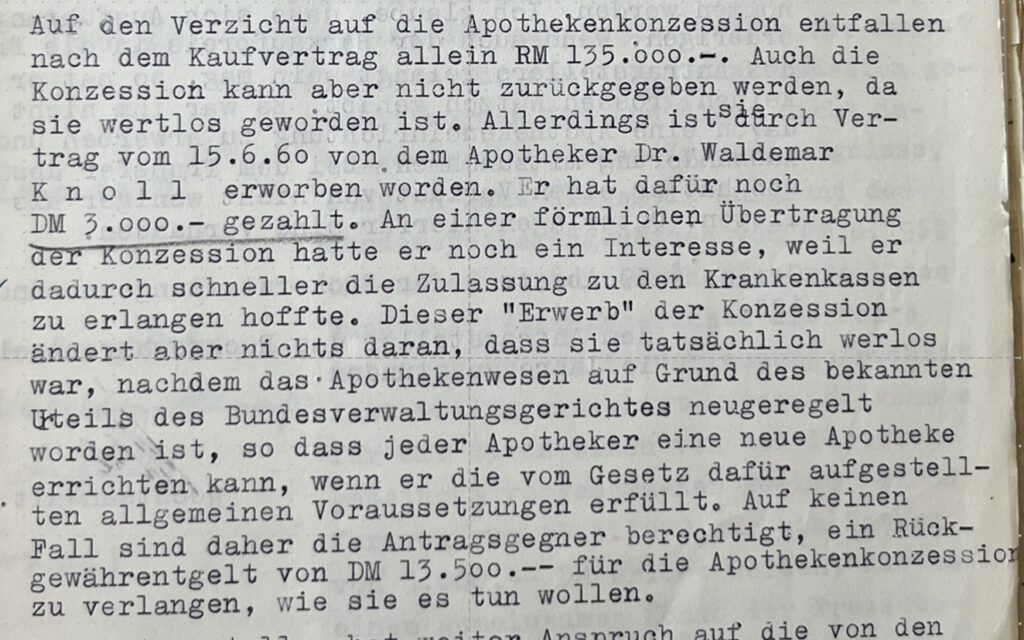

Zu einem besonderen Streitpunkt entwickelte sich der für die Apothekenkonzession gezahlte Kaufpreis von 135.000 RM. Obwohl eine Rückübertragung an Curt Lewy ohne Widerspruch erfolgte, erwies sich dies als finanzielles Desaster. War diese Konzession zu Beginn des Wiedergutmachungsverfahren nämlich noch etwa 70.000 DM wert, zu der sie 1956 hätte weiterverkauft werden können – es lag ein diesbezügliches Angebot vor – so kam es aufgrund eines Urteils der Bundesverfassungsgerichts vom 29. November 1959 (Bild 4) im Verlauf des Restitutionsprozesses zu einer veränderten Rechtslage.

Wir erinnern uns: Apothekenkonzessionen wurden in der Vergangenheit als persönliche Privilegien einzelnen Apothekern verliehen, ursprünglich nach Maßgabe der ortsansässigen Apothekerzunft, die auf diese Weise die Konkurrenz kontrollierten, oder als Zuwendung der „Obrigkeit“ (2). Zum Ende des 19. Jahrhunderts legten die städtischen Gesundheitsbehörde die Anzahl und Lokalisierung von Apotheken fest und schrieb diese aus; ausgebildete Apotheker konnten sich dann darauf bewerben. So war Curt Lewys Vater Albert Lewy zur Lützow-Apotheke gekommen. Gleichzeitig war im Zuge der Gewerbefreiheit es Apothekern gestattet, ihr Apothekenprivileg an Kollegen zu verkaufen; die Apotheke war zu einer Kapitalanlage geworden, die mit der Zeit und in Abhängigkeit von Lage, Umsatz und Ausstattung im Wert stieg. Der Wert der Lützow-Apotheken-Konzession war auf diese Weise beim Verkauf 1936 auf 135.000 RM geschätzt worden.

Im Jahr 1958 verhandelte das Verfassungsgericht den Fall eines bayrischen Apothekers, dessen Antrag auf Einrichtung einer zweiten Apotheke in einem Ort von 6000 Einwohnern, in dem schon eine Apotheke existierte, im Jahr 1956 von den Behörden abgelehnt wurden war: die Existenz einer weiteren Apotheke sei nicht notwendig. Dagegen klagte der Apotheker, der sein Recht auf freie Berufsausübung verletzt sah. Sein Einspruch vor dem Bayerischen Verwaltungsgericht wurde 1957 ebenfalls abgelehnt, was zur Vorlage des Verfahrens beim Bundesverfassungsgericht führte. Dieses entschied am 11. Juni 1958 zugunsten des Apothekers und seiner Berufsfreiheit, nicht zuletzt wegen des Fehlens „objektiver Zulassungsbeschränkungen“. Gleichzeitig legte es einige Grundsätze fest, die einen Eingriff in die Niederlassungsfreiheit rechtfertigen würden – die jedoch rechtlich bindend erst erlassen werden mussten (5).

Dieses Urteil führte dazu, dass die Apothekenkonzession der Lützow-Apotheke mit einem Federstrich seinen Wert verlor. Curt Lewy hätte es 1960 noch für DM 3.000 an einen Apotheker verkaufen können, der am Namen der Apotheke interessiert war (Bild 5).

Curt Lewys letzte Jahre in Konstanz

Unmittelbar nach dem Urteil im Wiedergutmachungsverfahren im März 1962 reisten Curt Lewy und seine Frau aus: Abreise war am 7. April 1962, Einreise nach Deutschland mit Wohnsitznahme in Konstanz war am 22. April 1962 – die Wohnung hatte sein Arbeitgeber (BykGulden Konstanz) organisiert, in deren brasilianischer Niederlassung in Sao Paolo er zuletzt als Chef der Werbeabteilung angestellt gewesen war.

Über seine Zeit in Konstanz liegen uns nur wenige Unterlagen vor, die aus der Sammlung des Apothekers Leimkugel stammten, dessen biografische Hinweise in seinem Buch (1) uns auf die richtige Spur gesetzt hatten (s. Teil 4, mittendran vom 22. August 2025). Zwei Momente darin erregten unsere Aufmerksamkeit: Zum einen forschte Lewy nach dem Verbleib einiger der Antiquitäten, die sein Großvater Gustav Lewy, königlicher Antiquar und Hoflieferant, dem Dresdner Museum gestiftet hatte und korrespondierte zu diesem Zweck mit den dortigen Institutionen. Zum anderen engagierte er sich – auch finanziell – bei der Unterstützung eines ehemaligen Schweizer Polizisten, der wegen ungesetzlicher Unterstützung jüdischer Flüchtlinge in der NS-Zeit seinen Beruf und seine Pensionsansprüche verloren hatte (6).

Die wenigen persönlichen Informationen hinterlassen das Bild eines vom Leben eher enttäuschten Mannes. In einem Brief vom 26. März 1969 klagte er, „ich habe 26 Jahre in Brasilien in der `Verbannung` leben müssen. Es hat mich aber doch wieder in die Heimat getrieben. Nur meine Kinder, die haben nicht mehr den Weg zurück gefunden — Es hat ja zwei Endlösungen der Judenfrage gegeben: Die eine war die der Nazis, und die andere war die völlige Assimilierung und die haben die Nazis uns verbaut. LEIDER !“ und fügt desillusioniert hinzu „Entschuldigen Sie bitte diese Gehirnblähungen eines alten Mannes. Aber in wenigen Monaten werde ich eben 70 Jahre alt“ (7).

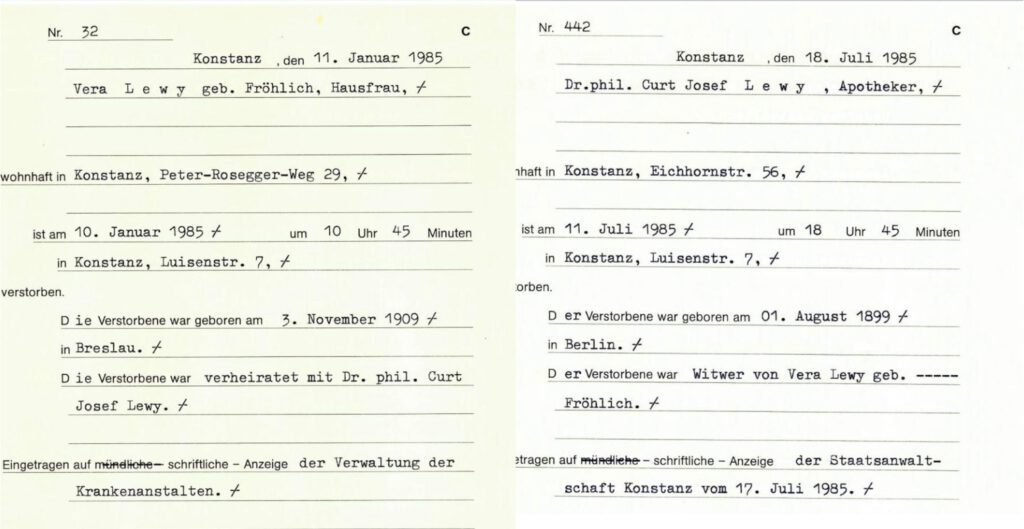

Curt Lewy verstarb am 11. Juli 1985 in Konstanz im Alter von 86 Jahren. Seine Frau Vera Lewy geborene Fröhlich, die mit ihm nach Deutschland zurückgekehrt war, starb wenige Monate zuvor, am 10. Januar 1985 im Alter von 75 Jahren (Bild 6).

Literatur

1. Frank Leimkugel: Wege jüdischer Apotheker. Emanzipation, Emigration und Restitution: Die Geschichte deutscher und österreichisch-ungarischer Pharmazeuten. Govi Verlag, Eschborn 1999 (2. Auflage), S. 111ff.

2. Paul Enck: Die Apothekerfamilie Wendland. Eine mikrohistorische Studie aus dem Berliner Lützow-Viertel. Berlin in Vergangenheit und Gegenwart. Jahrbuch des Landesarchivs Berlin 2023. Gebr. Mann Verlag, Berlin 2025, Seite 11-26.

3. Akten im Landesarchiv Berlin: B Rep. ß25-08 Nr. 610/50 und 611/50

4. Akte im Landesamt für Besoldung und Ordnung Berlin (LABO): Akte 64014

5. Urteil des Bundesverfassungsgerichts: https://de.wikipedia.org/wiki/Apotheken-Urteil

6. Zeitung Süd-Kurier vom 8. April 1971.

7. Unterlagen, die der Apotheker Frank Leimkugel von Nachkommen der Familie Curt Lewy aus den USA zur Verfügung gestellt bekommen hatte.

Abbildungen