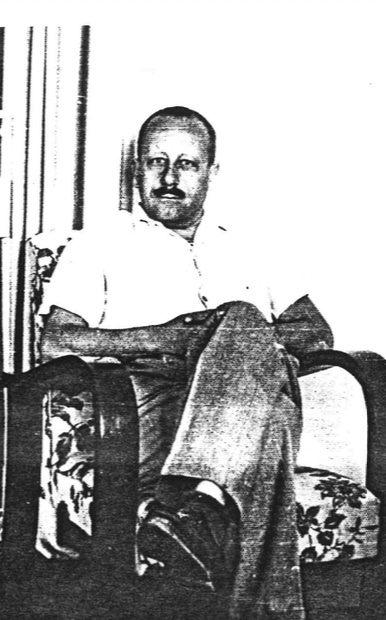

Auf der Suche nach Informationen über Leben und Arbeiten des Apothekers Dr. Curt Levy nach seiner Emigration nach Brasilien 1936 sah es zunächst eher düster aus – selbst eine Suche in den Unterlagen des Archivs des Auswärtigen Amtes in Berlin, in dem Konsulats- und Botschaftsdokumente archiviert werden, ergab keine Hinweise. Einzige Quelle bis dato: Das Buch des Apothekers Frank Leimkugel über „Wege jüdischer Apotheker: Emanzipation, Emigration, Restitution“ von 1999 (1). Leimkugel hatte mit seiner Recherche 1990 an der Universität Heidelberg promoviert. Das Buch in einer 2. Auflage enthielt einen kurzen Abschnitt über Curt Lewy, der Hinweise und Details enthielt, die bei unseren Recherchen bislang nicht aufgetaucht waren und die Vermutung nahelegten, dass er eine Quelle in der Familie gehabt haben könnte. Dem war so, und Prof. Leimkugel war so freundlich, uns all die Dokumente in seinem Besitz in Kopie zur Verfügung zu stellen, die er 1987 von einer Tochter von Curt Lewy und seiner Frau Johanna erhalten hatte. Diese Unterlagen ergänzen einiges von dem, was wir bisher geschrieben haben, aber vor allem erlauben sie uns eine ausführlichere Darstellung dieses vierten Teils der Familiengeschichte; und wir haben ein Foto von Curt Lewy (Bild 1).

Emigration oder Flucht?

Bertold Brecht hat darauf bestanden (2), dass das unfreiwillige Verlassen Deutschlands nach 1933 nicht Emigration, sondern Flucht und Vertreibung genannt werden muss:

Immer fand ich den Namen falsch, den man uns gab:

Emigranten.

Das heißt doch Auswandrer. Aber wir

Wanderten doch nicht aus, nach freiem Entschluss

Wählend ein andres Land. Wanderten wir doch auch nicht

Ein in ein Land, dort zu bleiben, womöglich für immer

Sondern wir flohen. Vertriebene sind wir, Verbannte.

Und kein Heim, ein Exil soll das Land sein, das uns da

aufnahm …

Dies trifft natürlich auch und in besonderem Maße auf Curt Lewy zu, der sich selbst ja zu den nationaldeutschen Juden zählte, die bereit waren, ihr Judentum abzulegen und sich vollständig zu assimilieren. Um so härter muss es ihn getroffen haben, dass die nach der Machtergreifung 1933 erlassenen antisemitischen Gesetze auch ihn gezwungen hatten, die Apotheke zu verkaufen und die Heimat zu verlassen um der eigenen Sicherheit willen wie auch der seiner Familie.

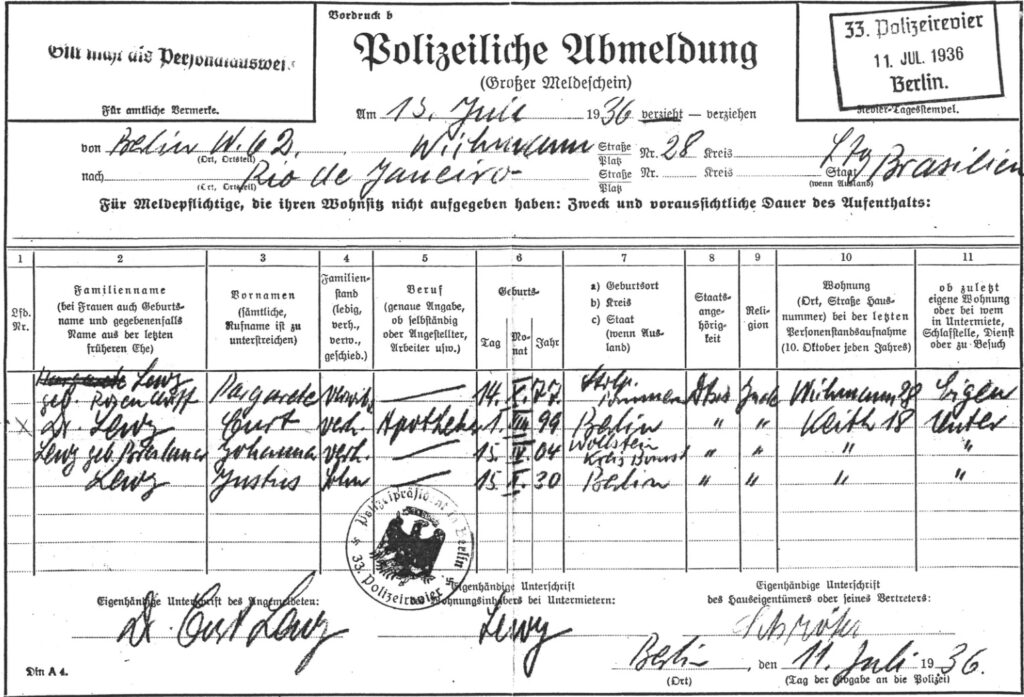

Andererseits sieht seine Flucht eher geordnet aus, wie die Unterlagen aus Brasilien zeigen. Zum einen meldete er sich ordentlich ab bei den Vereinen und Verbänden, in denen er organisiert war, bis hin zum „Verein der Inhaber der Rettungsmedaille am Bande und anderer Auszeichnungen für Rettung aus Gefahr (E.V.) Gegr. 1902„. Zum anderen meldete er seinen Auswanderungsplan nicht nur der Polizeibehörde (Abmeldung vom 1. Juli 1936) (Bild 2), sondern auch dem Wehrbezirkskommando, das gegen die Auswanderung keine Bedenken erhob, aber darum bat, dass er sich unmittelbar nach Ankunft in Brasilien im dortigen deutschen Konsulat melden möge (Schreiben vom 10. Juli 1936). Wir wissen nach wie vor nicht, wann genau und wie die Familie nach Rio de Janeiro gereist ist, vermutlich mit einem Schiff, denn Curt Lewy meldete sich vier Wochen später, am 18. August 1936 in der deutschen Botschaft in Rio de Janeiro. Wir wissen auch nicht, ob er für diese Ausreise einen Teil des Erlöses des Apothekenverkaufs, für den er 100.000 Reichsmark in bar erhalten hatte, als Reichsfluchtsteuer abführen musste. In Anbetracht der Tatsache, dass er dem neuen Apothekenbesitzer einen Teil des Kaufbetrages, weitere 100.000 Mark, für zehn Jahre als Darlehen stundete, lässt sich auch vermuten, dass Curt Lewy das Land für eine Weile verlassen wollte, aber durchaus damit rechnete, wieder zurückzukommen. Also vielleicht doch eher – erzwungene – Emigration denn Flucht?

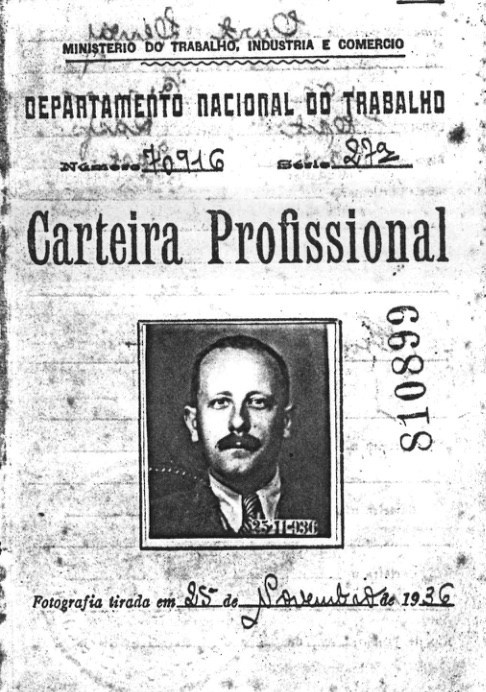

Aus 10 Jahren Brasilien wurden 25 Jahre

Nach der Meldung auf der Deutschen Botschaft gelang es Curt Lewy, innerhalb weniger Monate eine Arbeitserlaubnis zu bekommen, da er mit Datum vom 25. November 1936 einen Arbeitsausweis (Carteira Profissional des Ministerio do Trabalho, Industria E Comercio Nr. 70916, Serie 272) erhielt (Bild 3). In diesen Ausweis wurden Informationen zu Geburt, Herkunft, Familienstand, Beruf, gegenwärtige Adresse und Datum der Einreise nach Brasilien (4. August 1936) festgehalten, außerdem Informationen zur Ehefrau, dem Datum der Heirat (27. Februar 1927) und die Geburtsdaten der Kinder: Justus (Justo) war am 15. Februar 1930 in Berlin geboren worden, und eine Tochter, Beatriz, kam am 20. Februar 1937 in Rio de Janeiro zu Welt, sechs Monate nach der Ankunft der Familie in Brasilien.

Auf den folgenden Seiten des Arbeitsausweises sind die Arbeitsverhältnisse dokumentiert, die Curt Lewy in den folgenden Jahren einging. Den Anfang machte eine Beschäftigung vom 1. März 1937 bis 15. März 1938 in der Apotheke des Almeida Ullmann in Rio de Janeiro (Sete al Selembro 81) als Leiter von Verkauf und Labor.

In den zehn Jahren zwischen dem Ende dieser ersten Tätigkeit 1938 und der nächstfolgenden Eintragung im Ausweis im Jahr 1948 hatte Curt Lewy gemäß den Ausführungen von Leimkugel (1) die „Farmacia Ultramar“ erworben und betrieben, gemeinsam mit dem Berliner Apotheker Heinz Ehrlich (1907-1962), geboren in Tarnowitz und verstorben in Montevideo, Uruguay.

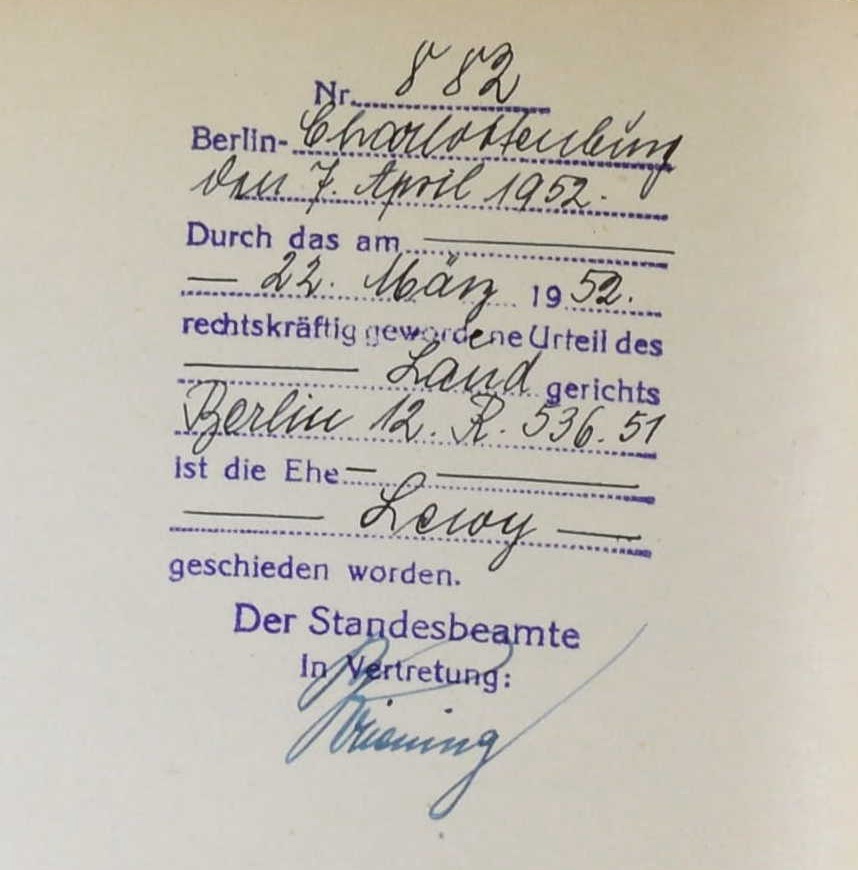

Über diesen Zeitraum liegen uns zurzeit keine weitere beruflichen Informationen vor, wohl hingegen solche über private Veränderungen. Zum einen starb seine Mutter am 1. Mai 1939 in Rio de Janeiro. Zum anderen wurde die Ehe mit Johanna geborene Breslauer nach Kriegsende einvernehmlich, aber nach brasilianischem Recht (desquite) geschieden. Dies erforderte damals – wie heute noch (3) – eine förmliche Anerkennung der Scheidung nach deutschem Recht, für das seinerzeit das Landgericht des Ortes zuständig war, in dem die Ehe geschlossen worden war, nämlich Berlin. Das führt zu einer paradoxen Situation:

Johanna Breslauer flog am 24. Januar 1948 von Rio de Janeiro nach New York und heiratete bereits am 10. Februar 1848 in Greenwich, Connecticut, USA den Adolfo Arkin, dessen weitere Lebensdaten wir nicht kennen. Curt Lewy beantragte die Scheidung – über die Deutsche Botschaft – beim Berliner Landgericht. Das bestätigte die Scheidung erst am 22. März 1952, sie wurde am 7. April 1952 im Standesamtsregister eingetragen (Bild 4). Drei Jahre später, am 26. Dezember 1955, heiratete Curt Lewy in La Paz, Bolivien in der dortigen Deutschen Botschaft Vera Fröhlich, geboren am 3. November 1909 in Breslau. Sie war nach dem Zweiten Weltkrieg, am 12. September 1946 aus Gotenburg (Schweden) nach Brasilien eingewandert, zu diesem Zeitpunkt noch unter ihrem Ehenamen Vera Schlesinger und in Begleitung ihres 11-jährigen Sohnes Klaus aus erster Ehe.

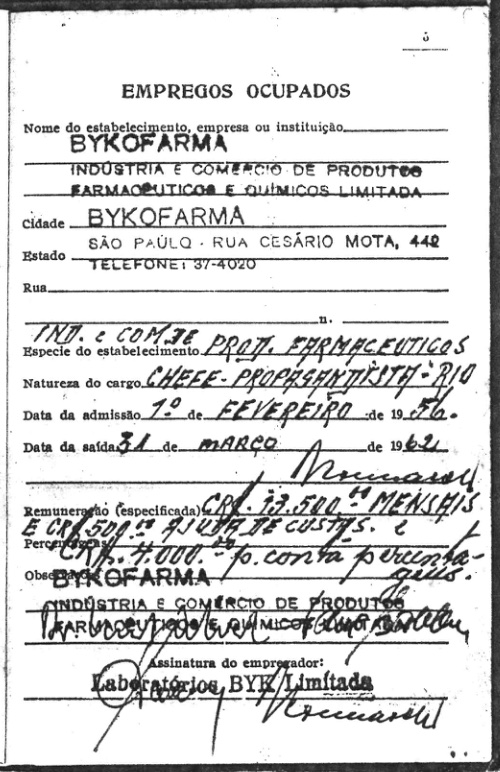

Etwa um die Zeit der Scheidung (1948) muss Curt Lewy die gemeinsam mit Heinz Ehrlich geführte Apotheke aufgegeben haben. Vom 1. April 1948 bis zum 30. August 1952 war er bei der pharmazeutischen Firma CEKACE Farmaceutica Ltd. in Rio de Janeiro angestellt, vom 1. September 1952 bis zum 31. Januar 1956 bei einer anderen pharmazeutischen Firma am gleichen Ort (Hans Molinari & Co.) als wissenschaftlicher Mitarbeiter, und schließlich vom 1. Februar 1956 bis 31. März 1962 bei der Firma BYKOFARMA in Sao Paolo, der brasilianischen Tochter der deutschen Firma Byk Gulden in Konstanz, als Leiter der Propangas-Abteilung in Rio (Bild 5). Von dort kehrte er 1962 nach Deutschland zurück, nachdem er bereits 1950 im Rahmen eines Wiedergutmachungsantrags Anspruch auf Erstattung seiner Apotheke und der Apothekenlizenz gestellt hatte. Über die Rückkehr und den Verlauf dieses Antrags bis zu seinem Tod 1985 werden wir in einem letzten Beitrag berichten.

Literatur

1. Frank Leimkugel: Wege jüdischer Apotheker. Emanzipation, Emigration und Restitution: Die Geschichte deutscher und österreichisch-ungarischer Pharmazeuten. 2. Aufl., Govi-Verlag 1999. Die erste Auflage war zugleich Dissertation an der Universität Heidelberg 1990 unter dem Titel: Weg und Schicksal jüdischer Apotheker deutscher Muttersprache.

2. Bertold Brecht: Über die Bezeichnung Emigranten. Aus: Bertolt Brecht, Die Gedichte. Suhrkamp Verlag 2000.

3. https://brasil.diplo.de/br-de/service/familie/anerkennung-scheidung-1341440