Im Teil 3 der Geschichte der Familie Ernst Liedtke wollen wir uns, nachdem wir deren Herkunft aus Christburg (Westpreußen, heute: Dzierzgon, Polen) weitgehend geklärt hatten, näher mit der Ausbildung und der beruflichen Situation von Ernst Liedtke (Bild 1) beschäftigen. Dieser Teil endet mit dem Umzug in den Blumeshof, seiner Heirat im Jahr 1910, der Geburt seiner drei Töchter zwischen 1910 und 1914 und der Frage, ob Ernst Liedtke im ersten Weltkrieg Soldat war.

Schul- und Berufsausbildung von Ernst Liedtke

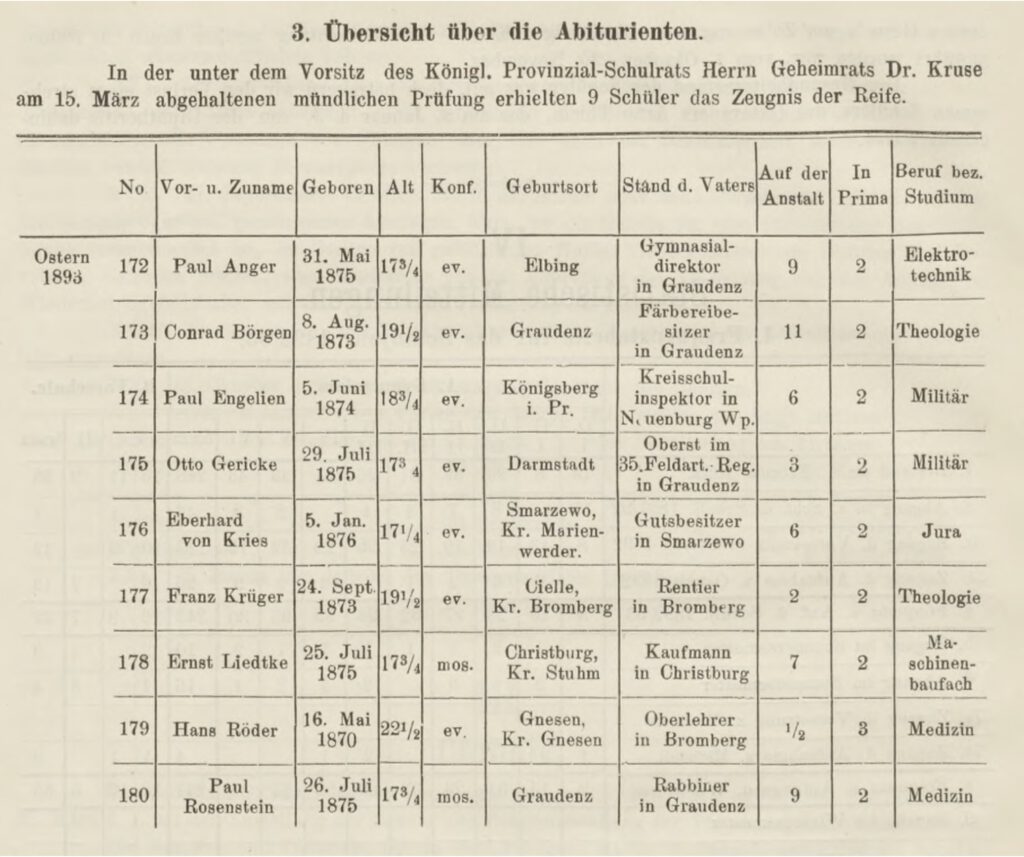

Dank der in Preußen vorbildlichen Dokumentation der Geschichte einzelner Schulen des sogenannten höheren Schulwesens (Realschulen, Gymnasien, Lyzeen) durch obligatorische jährliche Schulberichte findet man heute darin leicht die Abiturienten dieser Schulen. Ernst Liedtke, geboren 1875 in Christburg, absolvierte zu Ostern1893 die Abschlussprüfung des Gymnasiums in Graudenz, 80 km südwestlich von Christburg, nach sieben Jahren am Gymnasium, davon zwei Jahre in der Oberstufe (Prima).

Er hatte 1893 beim Abitur als seinen Berufswunsch Maschinenbau angegeben (Bild 2), begann aber bereits im Sommersemester (SS) 1893 in Freiburg im Breisgau ein Jurastudium, das er vom Wintersemester (WS) 1893/4 (Immatrikulation am 19. Oktober 1893) bis einschließlich SS 1894 an der Friedrich-Wilhelms-Universität (FWU) in Berlin fortsetzte und nach einem weiteren Semester (WS 1894/5) an der Universität Königsberg in Ostpreußen beendete; in Königsberg wohnte er in der Fließstraße 25/26. Im Sommersemester 1895 fand er sich erneut im Matrikel-Buch der FWU, aber das Archiv der Humboldt-Universität konnte dies nicht bestätigen: seine Exmatrikulation dort erfolgte am 19. März 1894, Matrikel-Nr. 284/94.

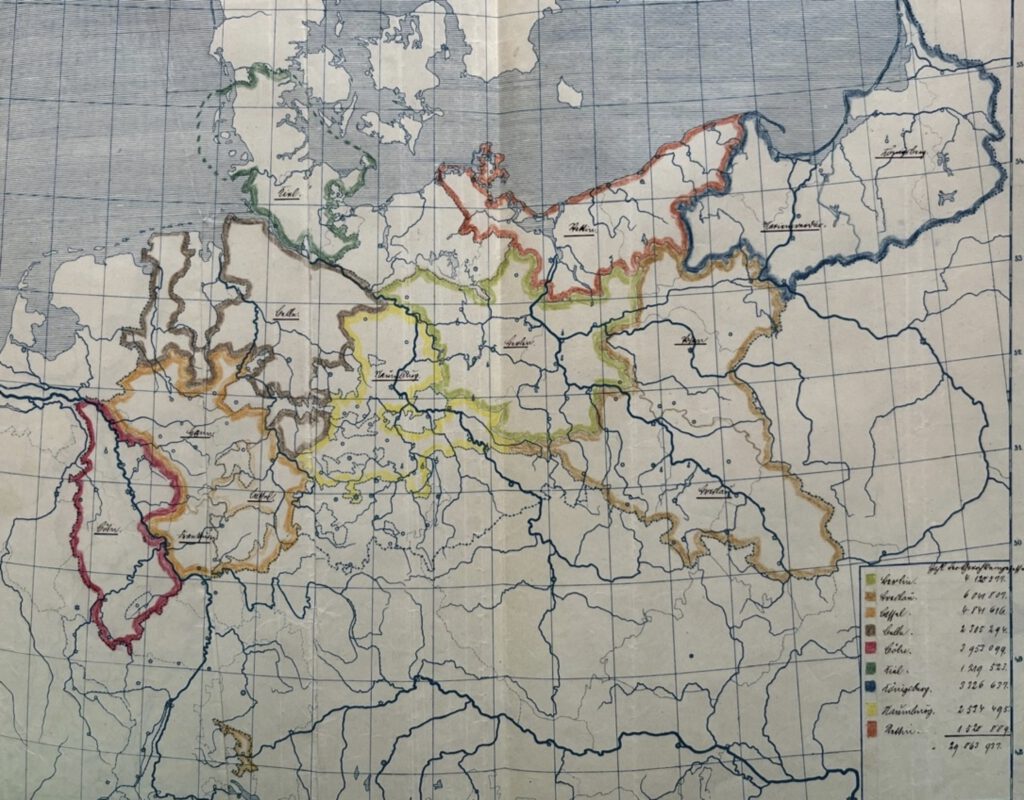

Nimmt man „normale“ Verläufe eines Jura-Studiums an, müsste er das Examen im Sommer 1895 absolviert haben. Dem folgte eine „Vorbereitungszeit“ von vier Jahren (1896-1900) als Rechtsreferendar in den verschiedenen Stationen der praktischen juristischen Ausbildung (Amtsgericht, Landgericht, Staatsanwaltschaft, Rechtsanwaltschaft/ Notariat, Oberlandesgericht), gefolgt vom 2. Staatsexamen und der Ernennung zum Assessor – das sollte dann etwa 1899 der Fall gewesen sein. Da er in diesen Jahren nicht in Berlin im Adressbuch auftauchte, kann dies in einem der verschiedenen Oberlandesgerichtsbezirke in Preußen stattgefunden haben (Bild 3).

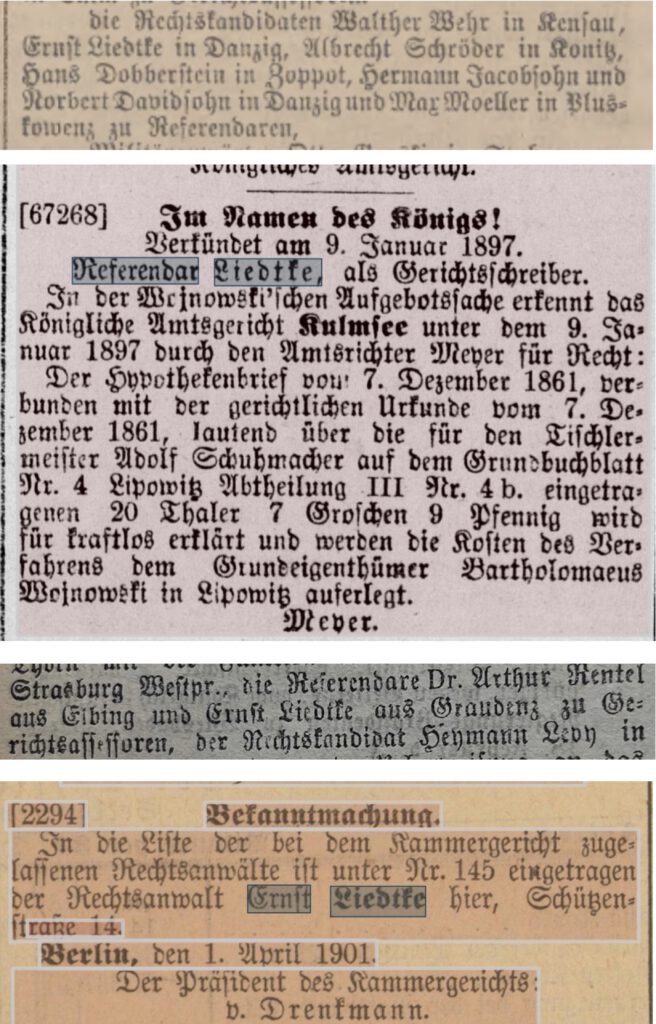

Die weitere Suche wäre sicherlich sehr viel mühsamer und aufwendiger gewesen, wenn nicht bei der Zulassung als Rechtsanwalt beim Kammergericht (KG) Berlin zum 1. April 1901 eine Kopie des Bescheids an das Oberlandesgericht (OLG) Marienwerder (Westpreußen) geschickt worden wäre, in dem darauf hingewiesen wurde, dass die Zulassung zum Rechtsanwalt mit der „Entlassung aus dem Justizdienst“ erfolge, die seit dem 16. Februar 1901 bestand (1). Das ließ den Schluss zu, dass er zu diesem Zeitpunkt (1901) am OLG Marienwerder als Assessor im Staatsdienst war. Das schränkte den weiteren Suchradius erheblich ein; wir fanden folgende Belege in der preußischen Amtspresse:

1. Die Ernennung eines Rechtskandidaten Ernst Liedtke zum Referendar am Amtsgericht Danzig zum 1. Juli 1896;

2. Eine Notiz, dass ein Referendar Ernst Liedtke im Jahr 1897 am Amtsgericht Culmsee tätig gewesen sein könnte, einem der neun Amtsgerichte am Landgericht Thorn;

3. Die Ernennung des Rechtsreferendars Ernst Liedtke zum Assessor am Landgericht Graudenz 1901;

4. Schließlich die Zulassung als Rechtsanwalt in Berlin (Bild 4).

Das Amtsgericht Danzig unterstand dem Landgericht Danzig, die Landgerichte von Thorn und Graudenz wiederum waren zwei von fünf Landgerichten im Oberlandesgerichtsbezirk Marienwerder (siehe Bild 2).

Die gezielte Suche in den Prüfungs- und Personalunterlagen des OLG Marienwerder und der Gerichte in Danzig und Graudenz im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz erbrachte leider keine weiteren Informationen – die Akten enthalten weder individuelle Ausbildungsstationen noch Prüfungen, sondern ausschließlich Bewerbungen um freiwerdende Stellen als Richter, Amtsanwälte oder Staatsanwälte, alle jedoch in höheren Dienstgraden. Die an den Gerichten beschäftigten Referendare wiederum wurden in den Adressbüchern von Danzig und Graudenz nicht beim Gerichtspersonal gelistet, da diese nur „vorübergehend beschäftigt“ waren. Ernst Liedtke fand sich auch nicht unter den Einwohnern von Danzig und Graudenz in den Adressbüchern der Jahre von 1896 bis 1901, und für Culmsee gibt es aus dieser Zeit kein Adressbuch.

Während die schriftlichen Examensarbeiten der großen juristischen Staatsprüfung üblicherweise am OLG, bei dem er zuletzt beschäftigt war, fand die „mündliche Prüfung sämmtlicher Gerichtsreferendare der preußischen Monarchie … im Justizministerium zu Berlin … statt … Die zwei bis drei Monate bis zur mündlichen Prüfung verbringen die Kandidaten fast ohne Ausnahme in Berlin“ (2). In dieser Zeit hat Ernst Liedtke vermutlich in der Schützenstraße 14 gewohnt.

Möglicherweise reichte die Entlohnung der Referendare auch nicht aus, einen eigenen Hausstand zu gründen, so dass er zur Untermiete wohnte; Untermieter wurden – auch in Berlin – nicht im Adressbuch aufgeführt. Möglich ist auch, dass er bei einer der vielen Familien mit dem Namen Liedtke in Danzig oder Graudenz gewohnt hat, mit denen verwandtschaftliche Beziehungen bestanden. Und nicht zu vergessen ist, dass er bis zum Abitur in Graudenz zur Schule gegangen war, wo seine Mutter Clara, eine geborene Henschel herkam und Familie hatte.

Arbeiten, wohnen und leben in Berlin

Erst 1901 mit der Zulassung als Rechtsanwalt beim KG in Berlin war er vermutlich in der Lage, einen eigenen Hausstand zu gründen. Beim Antrag auf Zulassung als Rechtsanwalt im Februar 1901 hatte er zunächst noch die Adresse Schützenstraße 14 angegeben, in unmittelbarer Nähe zum KG (Bild 5), aber das war vermutlich nur übergangsweise und zur Untermiete, denn im Berliner Adressbuch 1901 ist er bereits mit der Adresse Lutherstraße 48 (heute Keithstraße 8) registriert. In den Jahren 1902 bis 1905 wohnte er in der Genthiner Straße 35, etwa da, wo heute das Arbeitsgericht residiert, dann wieder in der Lutherstraße 48/49 von 1906 bis 1909, und ab 1910 dann dauerhaft im Blumeshof 12. Standort des KG war bis 1913 die Lindenstraße 9 – 14 in der Friedrichstadt, dann zog das Gericht nach Schöneberg (Kleistpark) – von seinem Wohnsitz im Blumeshof aus war dies von Vorteil, aber Anwaltstätigkeit besteht nicht nur aus Präsenz bei Gericht.

Die Natur rechtsanwaltlicher Tätigkeit, insbesondere im Zivilrecht, ist meist kein Gegenstand allgemeinen öffentlichen Interesses und wird, mit Ausnahme von rechtlichen Vorschriften der öffentlichen Ausschreibung, z.B. von Erbschafts- und Testamentsangelegenheiten, normalerweise nicht in der Presse berichtet. Dies trifft umso mehr zu, wenn es sich um Verfahren bei den Revisions- und Obergerichten handelt; das KG war die höchste juristische Instanz in Berlin, die Verfahren vor dem KG waren meist von prinzipieller juristischer Bedeutung für Kläger und/oder Beklagte, und mit hohen Streitwerten (und somit mit hohen Gerichts- und Anwaltsgebühren) verbunden.

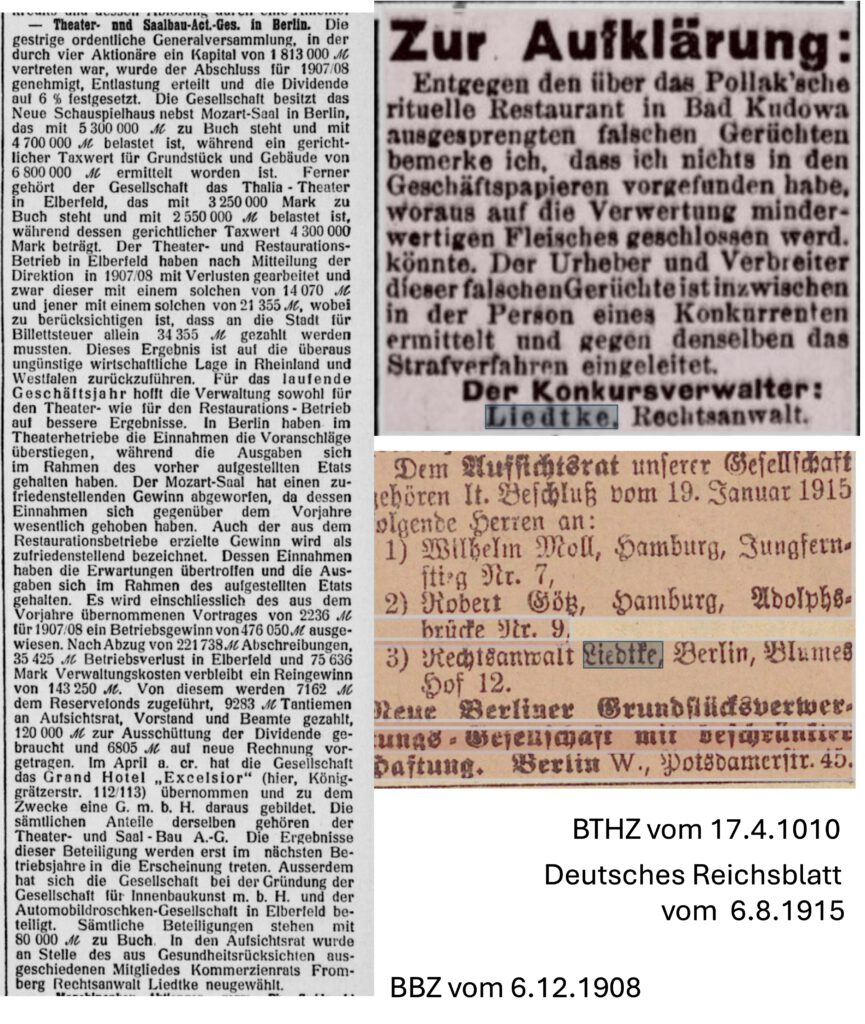

Es gab am KG Berlin im Jahr 1932 insgesamt 3400 zugelassene Rechtsanwälte, so der Preußische Justizminister Hanns Kerrl in einem Schreiben vom 1. Juli 1933, in dem er vor einer weiteren Aufstockung des Bestandes warnte, „daß die wirtschaftliche Lage der Berliner Anwaltschaft zur Zeit als recht ungünstig angesehen werden muss und … Hoffnungen auf eine auskömmliche Lebenshaltung in vielen Fällen nicht rechtfertigen wird“ (3). Dass Ernst Liedtke in Berlin dreißig Jahre zuvor dennoch ein gesichertes Auskommen hatte – was auch die Wahl des Wohnsitzes im Blumeshof zeigte -, hatte sicherlich damit zu tun, dass er in seiner Funktion als Rechtsanwalt auch Sitze in Aufsichtsräten von Firmen und Gesellschaften hatte und Konkursverwaltungen leitete (Bild 6). Eine Tätigkeit als Justiziar für die Baufirma Boswau & Kauer, wie behauptet (4), konnten wir nicht objektivieren, ist aber sicherlich im Bereich des Möglichen oder gar Wahrscheinlichen.

Ernst Liedtke hatte in der Zeit zwischen Abitur 1893 und dem Beginn seines Studiums im Sommer 1893 keine militärische Dienstzeit absolviert, auch nicht die verkürzte einjährige Dienstpflicht der Abiturienten – dazu war die Zeit einfach nicht ausreichend. Militärdienst für ein Jahr war allenfalls im Sommer 1895 möglich, unmittelbar nach der ersten juristischen Staatsprüfung und vor dem Beginn des juristischen Vorbereitungsdienstes in Danzig im Sommer 1896; die Recherchen dazu laufen noch. Davon hängt die weitergehende Frage ab, ob und wo Ernst Liedkte im Ersten Weltkrieg in der Zeit von 1914 bis 1918 beim Militär gedient hat oder, wie seine Töchter sich zu erinnern glaubten, sogar beim Geheimdienst (4,5). Die Übernahme eines Aufsichtsratsmandates 1915 (s. oben) spricht allerdings gegen eine Dienstzeit im Ersten Weltkrieg.

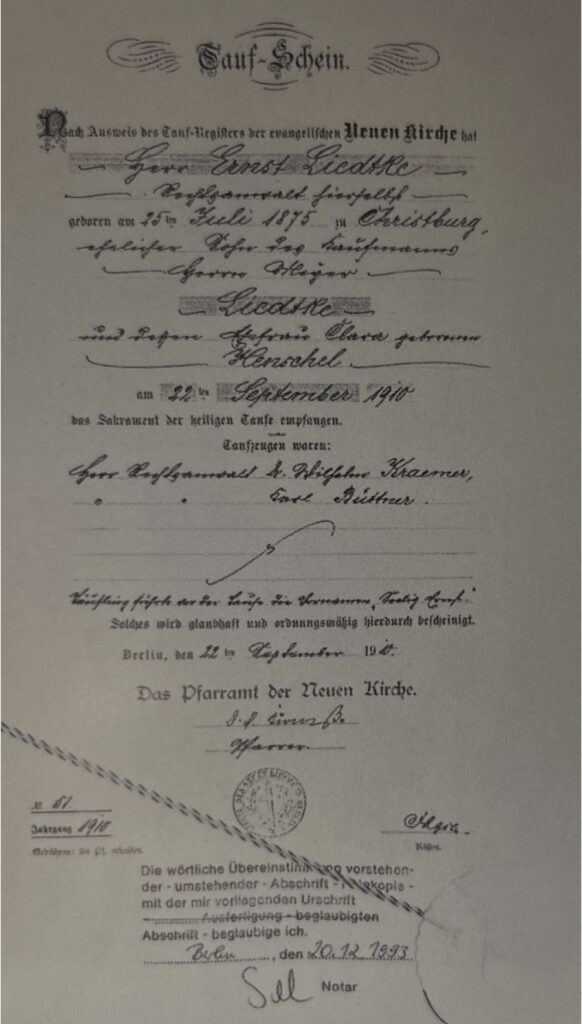

Im Vorfeld seiner bevorstehenden Heirat konvertierte er am 22. September 1910 zur protestantischen „Neuen Kirche“ Berlin (Bild 7) und erklärte er gegenüber der jüdischen Gemeinde im November des Jahres seinen Austritt. Gleichzeitig verlobte er sich im September 1909 mit Emmy Fahsel, geboren am 30. August 1890 in Kiel. Die Verlobung im September 1909 annoncierte in der Berliner Tagespresse das Ehepaar Emma und Arthur Rosenthal aus Berlin (Kurfürstenstraße 53) statt, wie üblich, die Eltern der Braut, und in der Anzeige der Heirat hat die Braut einen Doppelnamen (Rosenthal-Fahsel) – dazu im nächsten Teil der Geschichte mehr Hintergrundinformationen. Die standesamtliche Trauung fand im Februar 1910 statt, jedoch ist das entsprechende Standesamtsverzeichnis für Eheschließungen im Januar-Februar 1910 des Standesamtes Berlin-III verschollen. Die anschließende Hochzeitsfeier, von der es ein aufwendiges Essensmenu und Konzertprogramm gibt, fand im Savoy-Hotel Berlin (Friedrichstraße) statt.

In den folgenden drei Jahren kamen drei Töchter auf die Welt: Ilse, geboren am 18. September 1910, Ursula, geboren am 21. Oktober 1912 und Marianne, geboren am 25. Mai 1914. Deren Lebensweg, auch durch die Zeit des Nationalsozialismus, ist im Buch von Simon May ausführlich und eindrücklich dargestellt (5). Im vierten Teil der Familiengeschichte werden wir uns mit einigen wenigen zusätzlichen Informationen beschäftigen, die über dieses Buch hinaus gefunden wurden, und mit der Familie Fahsel.

Literatur

1. Geheimes Staatsarchiv (GStA), Akten I.HA Re. 84a Nr. 20407

2. Frankfurter Zeitung vom 16.2.1900: Bilder vom Assessor-Examen.

3. GStA Akte I. HA 84a Nr. 20397

4. Simone Ladwig-Winters: Anwalt ohne Recht. Das Schicksal jüdischer Rechtsanwälte in Berlin nach 1933. BeBra-Verlag Berlin 2007, 2. Auflage, (S.212)

5. Simon May: How to be a refugee. Picador Publisher, London 2021.